Ma soirée du XXe siècle et autres petites incursions. Conférence du Nobel

Extraits

Poches Littérature internation

Ma soirée du XXe siècle et autres petites incursions. Conférence du Nobel

12/2017

Littérature étrangère

Conférence du Nobel

11/2020

Ethnologie et anthropologie

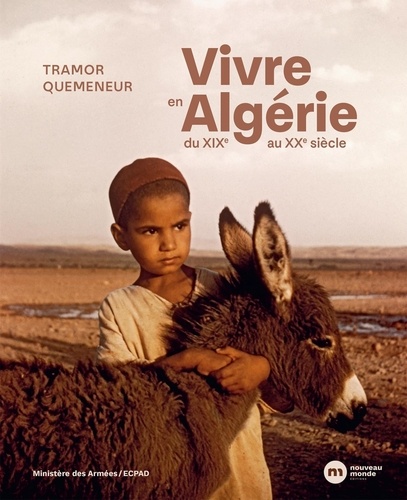

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Beaux arts

Utopies Croisées. Du XXe & du XXIe siècle

10/2020

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Actualité et médias

Art, vérité et politique. Conférence du Nobel

10/2006

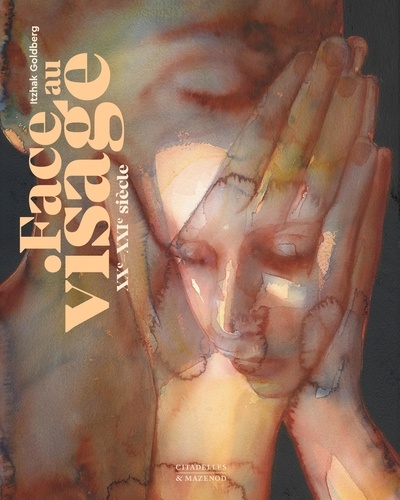

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Ethnologie et anthropologie

Almanach Astrologique des Générations. du XXe et XXIe siècle

10/2022

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Histoire de la peinture

Elles étaient peintres. Du XIXe au début du XXe siècle

Du début du XIXe siècle, tout juste sorti de la Révolution française, jusqu'à la violente rupture de la Première Guerre mondiale, un long siècle de création picturale s'écoule qui voit émerger, croître et se métamorphoser l'espace de production artistique de la modernité. Cet ouvrage se propose de le parcourir en compagnie d'artistes dont l'histoire de l'art a négligé les oeuvres jusqu'à une période récente : les peintres femmes.

Du phénomène inédit de féminisation du Salon officiel sous le Consulat et la Restauration à l'afflux des artistes nordiques, britanniques, russes et américaines sur la scène parisienne à l'aube du XXe siècle, des ultimes débats sur l'ancestrale hiérarchie des genres picturaux au surgissement accéléré des avant-gardes, de la multiplication des ateliers de jeunes femmes au seuil du XIXe siècle aux premières diplômées de l'École des beaux-arts au début du XXe siècle, la période déploie une scène où il nous appartient désormais de les voir et de les entendre jouer, elles aussi, leur rôle d'artiste tel qu'elles s'en emparèrent concrètement, personnellement dans et avec leur temps.

11/2022

Beaux arts

Ecrivains et artistes : entre échanges et rivalités (XIXe, XXe et XXIe siècles)

03/2019

Histoire de France

La question laïque. XIXe-XXe siècle

09/1997

Histoire internationale

Figures de l'histoire du Cameroun. XIXe-XXe siècle

05/2012

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Histoire et Philosophiesophie

Les Nobel juifs de chimie. Le partage du savoir au XXe siècle

09/2010

Critique littéraire

La figure du poète-médecin. XXe-XXIe siècles

06/2018

Histoire de l'Eglise

Une histoire de la Petite Eglise en France. XIXe-XXIe siècle

11/2023

Critique littéraire

Eloge de la lecture et de la fiction. Conférence du Nobel

10/2011

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Droit

Punir et réparer en justice du XVe au XXIe siècle

10/2019

Théâtre

Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles)

09/2017

Poésie

Poètes français des XIXe et XXe siècles

06/2007

Histoire internationale

Le monde colonial. XIXe-XXe siècle

08/2001

Histoire de France

Coloniser, pacifier, administrer (XIXe-XXe siècle)

01/2014

Beaux arts

Autoportraits du XXe siècle

04/2004

Sciences historiques

La Population française aux XIXe et XXe siècles

02/1989

Histoire internationale

Guerres et conflits du XXe siècle

04/2019

Beaux arts

Art et technique aux XIXe et XXe siècles

09/1988

Récits de voyage

Le voyage à Compostelle. Du Xe au XXe siècle

10/2018