Arabie Saoudite

Extraits

Histoire de l'art

Moyen Age. Chrétienté et Islam

04/2022

Histoire internationale

Histoire de l'Afrique du Nord (Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc). Des origines à nos jours

06/2016

Sciences historiques

Robert Faurisson. Portrait d'un négationniste

03/2012

Critique littéraire

Les franco-maghrébines. Autres voix/écritures autres

11/2014

Histoire internationale

Les Juifs d'Iran à travers leurs musiciens

05/2012

Religion

Les dieux au service du peuple. Itinéraires religieux, médiations, syncrétisme à Madagascar

02/2006

Non classé

Les lettres Libanaises

06/2022

Littérature étrangère

Zabiba et le roi

06/2012

Histoire internationale

De la Berbérie à l'Algérie. Des origines à Bouteflika. Un pays, un peuple, pas encore une nation

04/2012

Critique littéraire

Des femmes écrivent l'Afrique. L'Afrique du Nord

02/2013

Critique littéraire

Correspondance 1908-1953. "Braises ardentes, semences de feu"

03/2012

Pléiades

Ecrits apocryphes chrétiens. Coffret en 2 volumes : Tomes 1 et 2

10/2019

Photographie

Un acte d'une violence indicible

10/2018

Pléiades

Ecrits apocryphes chrétiens. Tome 2

09/2005

Littérature étrangère

Pristina

01/2016

Pléiades

Ecrits apocryphes chrétiens. Tome 1

10/1997

Généralités médicales

La faculté de médecine de Montpellier

01/2015

Faits de société

Ma vérité : des mots et des maux

03/2022

Sciences politiques

Musulmans, osez la démocratie

02/2024

Fantasy

Le feu du Royaume

René-Samir mesure près de deux mètres mais il est beaucoup moins grand dans sa tête. Sa seule passion, c'est 'Isa (Jésus en arabe). Après une jeunesse défavorisée et une surprenante conversion, il rêve de devenir prêtre. "Curé racaille dans le neuf trois, c'est choc ! " s'enflamme-t-il. Mais pas si simple. Car malgré une foi aussi fervente que naïve, parfois dangereusement exaltée, René-Samir - qui tient tant à son premier prénom à cause de son récent baptême - est sans cesse recalé pour l'accession aux Ordres Sacrés. Rebuté par les études théologiques, soupçonné de "penchants désordonnés" , déstabilisé par un prêtre psy à la singulière thérapie... tactile, le garçon dépérit dans son séminaire francilien. Pour survivre, il décide alors d'appliquer son plan B : faire raconter sa vie par un écrivain privé, un sexagénaire marginal qui fut prêtre autrefois. Une lumineuse amitié les lie peu à peu tandis qu'ils partagent des goûts communs pour la musique, le cinéma, la gastronomie... et une passion intacte pour leur mystérieux et toujours fascinant "hôte intérieur" que le jeune dépressif appelle avec ferveur 'Isa mon Amour. L'amitié semble pouvoir accomplir des miracles. Mais la menace du terrible Vendredi Noir se précise...

Sans crier gare, quelque part entre La Mecque et le Vatican, ce LIVRE-OVNI intitulé Le feu du Royaume paraît aux Editions du Net le 23 mars 2023 – 1er jour du Ramadan – pour s’achever devant le parvis de N.-D. de Paris, l’avant-veille de Pâques… C’est intrigant, non ? Antinomique ! Et de quel bord est donc ce jeune auteur inconnu ? En tout cas, voilà un cri d’amour fou qui bouleverse, révolte, parfois fait rire aux larmes. Dans une tchatche sublimée par la Foi — une écriture neuve, haletante, pour tout dire incandescente que tout lecteur sensible et non-conformiste n’oubliera pas de sitôt !

R.-S. Helcim NILBEL est un primo-romancier trentenaire. Originaire de Kabylie, il vivote en France depuis une quinzaine d’années, entre petits boulots et rage d’écrire. Depuis qu’il a obtenu sa carte de séjour grâce à un vieil ami qui s’autoproclame « auteur-loser », il s’est fixé deux objectifs : décrocher un emploi d’agent de sécurité en CDI et progresser dans sa maîtrise du français écrit, cette belle langue qu’il a choisi d’honorer et de servir.

03/2023

Histoire internationale

1917. L'année qui a changé le monde

11/2016

Décoration

Textiles du monde islamique

09/2010

Revues

Europe N° 1133-1134, septembre-octobre 2023 : Al Andalus

08/2023

Histoire des techniques

Répertoire des facteurs d'astrolabes et de leurs oeuvres en terre d'Islam. Pack en 2 volumes

04/2021

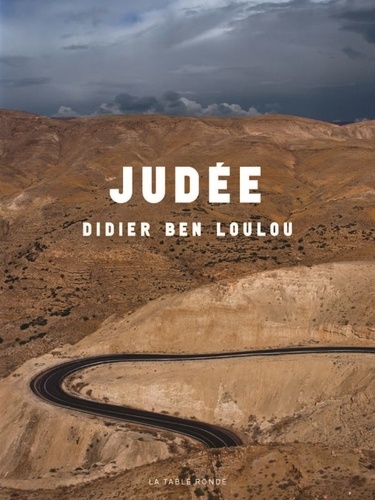

Thèmes photo

Judée

06/2023

Sciences historiques

Faire la paix au Pays Basque

11/2011

Histoire internationale

Cinq figures de l'émancipation algérienne

05/2013

Beaux arts

Le Caire. Centre en mouvement, Edition bilingue français-anglais

06/2012

Ethnologie

L'origine est aux frontières

12/2010

Histoire internationale

Les trois Rois. La monarchie marocaine, de l'indépendance à nos jours

09/2004