discours Benoît Peeters

Extraits

Ecrits sur l'art

Parlons forte langue claire et verte, trempée à chaud et à froid cimentée d'adjectifs retentissants. Treize écrits sur lui-même, la peinture, la gravure, l'histoire de l'art, et autres joyeusetés...

04/2021

Communication - Médias

Paris capitale médiatique. Ville et presse au XIXe siècle

10/2022

Critique littéraire

La stylistique

12/1997

Histoire de la médecine

Oublier Wuhan. Essais sur l'histoire contemporaine des crises sanitaires

05/2021

Littérature anglo-saxonne

Eté

05/2023

Sciences politiques

Les principes de la paix

06/2019

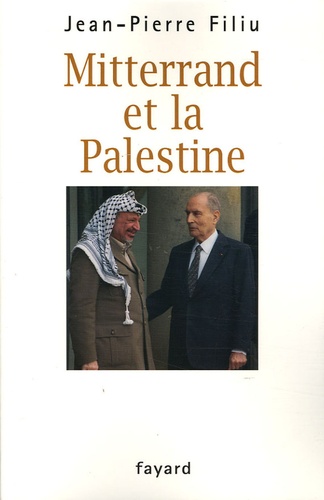

Sciences politiques

Mitterrand et la Palestine. L'ami d'Israël qui sauva par trois fois Yasser Arafat

10/2005

Esthétique

Les philosophes et les sons

12/2021

Réussite personnelle

Le plus beau des voyages. Pour botter les fesses à ce(ux) qui nous limite(nt)

11/2023

Essais

Figures criminelles de la perversion feminine

04/2024

Epistémologie

Ecrire du côté des animaux

11/2023

Musique et danse

Joséphine Baker. Une artiste en lutte pour la liberté

02/2024

Histoire de la philosophie

Histoire philosophique du travail

01/2022

Actualité politique internatio

Déclin

03/2023

Gestion des émotions

L'empathie, ça s'apprend. Demandez le programme !

01/2024

Communication interpersonnelle

Communiquer sans stress avec Process Communication Model - 2e édition. En 50 fiches pratiques

03/2024

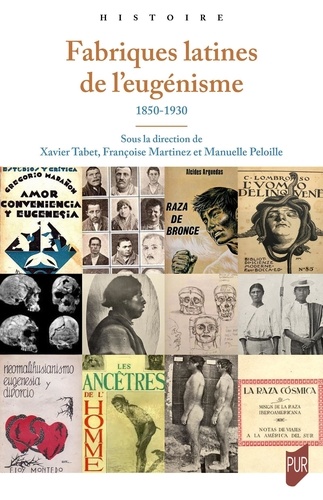

Histoire des mentalités

Fabriques latines de l'eugénisme. 1850-1930

04/2024

Critique

Giono. Paysages

04/2024

Ouvrages généraux

L'été noir de 42

04/2022

Musique

Ancrage

04/2024

Revues

La règle du jeu N° 79, mai 2023 : Proust et l'extrême droite

05/2023

Théâtre - Pièces

L'Instruction. Oratorio en onze chants. Suivi de Ma localité, Laocoon ou les limites de la langue et Notes sur le théâtre documentaire

11/2023

Sciences politiques

Dans les secrets de la diplomatie vaticane

02/2016

Faits de société

Mais pourquoi sont-ils pauvres ? Voyage dans la France en crise

03/2012

Histoire de l'art

Figures de l'art N° 40, 2022 : L'activisme artistique

05/2023

Droit

L'étranger au Maroc. Droit et pratiques

06/2019

Récits de voyage

Bienvenue à Tchernobyl. Un tour du monde des lieux les plus pollués de la planète

02/2013

Littérature française

Les mots de maud

11/2023

Sciences politiques

La patrie, l’Europe et le monde. Eléments pour un débat sur l’identité des Européens

08/2021

Non classé

Raising Children Bilingually through the ‘One Parent-One Language’ Approach

02/2006