marketplace amazon amende

Extraits

Critique littéraire

La seconde profondeur. La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle

06/2016

Littérature française

Carnets inédits. Histoire, politique, littérature

03/2021

Théâtre - Pièces

Hier

04/2023

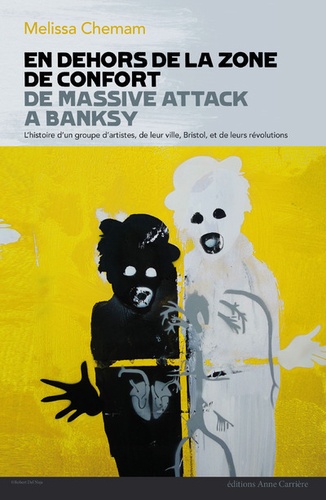

Rock

En dehors de la zone de confort. De Massive Attack à Banksy, l'histoire d'un groupe d'artistes, de leur ville, Bristol, et de leurs révolutions

10/2016

Mélanges

Grandeur et servitudes du bien commun. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Ricci

04/2023

Littérature française

Ensuite j'ai rêvé de papayes et de bananes

03/2015

Droit fiscal international

La dénonciation à l'ère des lanceurs d'alerte fiscale. De la complaisance à la vigilance

03/2021

Littérature française

Les villes de la plaine

08/2011

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 21 : Retour au bercail

03/2020

Histoire de France

Un voyage de Napoléon. 2 avril - 15 août 1808

10/2019

Esotérisme

Livre jaune nº9. Les familles satanistes

04/2019

Littérature française

Enfant-soldats. Du virtuel au réel, terrorisme en Raïs mineur

09/2021

Divers

Mam's

09/2023

Japon

J'ai épousé un maître de Nô. Du Liban au Japon, récit autobiographique

06/2023

Vie de famille

La séparation

09/2023

Religion

Un prêtre français au Chili. 50 ans au service du monde ouvrier

10/2012

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 15, Cahiers de Rodez (Février-Avril 1945)

05/1981

Romans historiques

Le Loup de Sibérie. Le Nouveau Monde

03/2021

Psychiatrie

Oeuvres complètes. Tome 6, 1984-1985

05/2021

Faits de société

Ils travaillent au noir

04/2013

Religion

Les sectes protestantes dans la france contemporaine

04/1997

Autres philosophes

Les Dieux

04/1934

Littérature française

Mes yeux a travers monde. Ce confinement nous a perdus

06/2023

Autres

Philosophia Scientiae Volume 26 N° 2/2022 : Patrimolialisation des mathématiques (XVIIIe-XXe siècles)

06/2022

Autres langues

Planète chinois Hors-série : L'empire du sens. A la découverte de l'écriture chinoise

11/2011

Economie

L'économie politique de la Banque mondiale. Les premières années

09/2011

Littérature française

La connaissance du vent

10/2023

Informatique

Solidworks. Conception détaillée de pièces et d'assemblages 3D, Edition 2019

05/2019

Littérature française

Shakuntala ou l'anneau du souvenir

01/2020

Cinéma

Ecrans français de l'entre-deux-guerres. Coffret en 2 volumes

05/2017