marketplace amazon amende

Extraits

Comédie romantique et humorist

Veux-tu passer tous tes Noël avec moi ?

10/2023

Parapsychologie

Comment les synchronicités ont changé ma vie. Un médecin témoigne des pouvoirs incroyables de la rétrocausalité

03/2023

Droit

Découvrir le droit du travail. Edition 2019-2020

11/2019

Maternelle parascolaire

Je découvre les animaux Montessori. Avec un feutre effaçable 2 couleurs

01/2021

Economie

Traité d'économie pure. 3e édition

05/1994

Théâtre

Le ping-pong

01/2012

Religion

Les perles des cantiques. Poèmes chantés andalous, Edition bilingue français-arabe

10/2018

Littérature étrangère

La confession de la lionne

01/2015

Littérature française

L'hiver des hommes

08/2012

Décoration

Mathieu Matégot. Du design à la tapisserie, Edition bilingue français-anglais

11/2014

Philosophie

La frontière comme méthode ou la multiplication du travail

06/2019

Psychologie, psychanalyse

La vie de Paul Diel

01/2018

Progiciels

SolidWorks 2022. Conception détaillée de pièces et d'assemblages 3D

11/2022

Littérature française

Juste une étincelle d'espoir

03/2023

Autres collections (6 à 9 ans)

Le Tour de la France par deux enfants. Manuel de lecture scolaire pour les leçons de choses et la formation civique, géographique, scientifique, historique et morale des écoliers

11/2022

Santé, psychologie

Les bêtises. Tu veux qu'on en parle ?

05/2023

Religion

De l'union à Dieu à l'union au monde

01/2014

Sciences historiques

Saint-Vallier-de-Thiey autrefois. La primauté de la "petite patrie"

11/2013

Beaux arts

Le Caire. Centre en mouvement, Edition bilingue français-anglais

06/2012

Poésie

Au coeur du coeur de l'écrin

05/2017

Critique littéraire

La seconde profondeur. La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle

06/2016

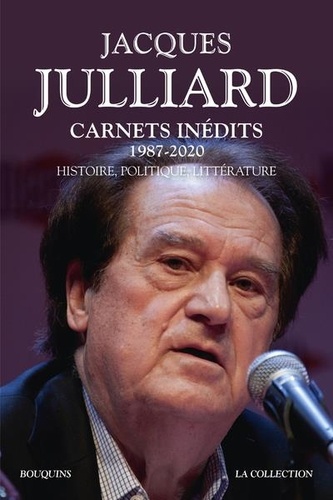

Littérature française

Carnets inédits. Histoire, politique, littérature

03/2021

Théâtre - Pièces

Hier

04/2023

Rock

En dehors de la zone de confort. De Massive Attack à Banksy, l'histoire d'un groupe d'artistes, de leur ville, Bristol, et de leurs révolutions

10/2016

Mélanges

Grandeur et servitudes du bien commun. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Ricci

04/2023

Littérature française

Ensuite j'ai rêvé de papayes et de bananes

03/2015

Droit fiscal international

La dénonciation à l'ère des lanceurs d'alerte fiscale. De la complaisance à la vigilance

03/2021

Littérature française

Les villes de la plaine

08/2011

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 21 : Retour au bercail

03/2020

Histoire de France

Un voyage de Napoléon. 2 avril - 15 août 1808

10/2019