mallarmé

Extraits

Littérature française

Autoportrait en nature morte

02/2020

Poésie

Poèmes. Edition revue et augmentée. Edition bilingue français-italien

09/2021

Littérature française

Affranchissements

09/2020

Philosophie

LE PARI MELANCOLIQUE. Métamorphose de la politique, politique des métamorphoses

07/1998

Critique littéraire

Le passé défini. Tome 8, 1962-1963

11/2013

Critique littéraire

Lettres & enveloppes rimées à Noura (Suzanne des Meules). "Je t'embrasse sur le recto et le verso de ta page érotique

01/2018

Littérature française

Debussy pour toujours

12/2018

Poésie

Le Livre des recels. Supplément aux voyages 1972-1992

01/2011

Critique littéraire

Oeuvres. Tome 16, Critique littéraire et critique d'art

01/2000

Pléiades

Romans et nouvelles

10/2019

Littérature étrangère

Tard sur la Terre Une

05/1988

Critique littéraire

Passages d'encre. Echanges littéraires dans la bibliothèque Jean Bonna - Envois, lettres et manuscrits autographes, 1850-1900

10/2008

Poésie

Les rescapés et autres poèmes

10/2023

Contes et nouvelles

Fumeurs d'Opium. Comédiens Ambulants

11/2021

Beaux arts

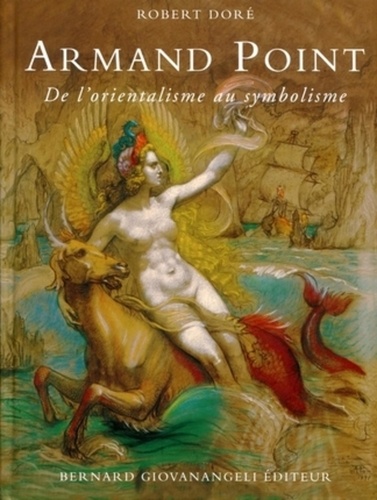

Armand Point. De l'orientalisme au symbolisme 1861-1932

11/2010

Critique littéraire

Journal. Mémoires de la vie littéraire Tome 3, 1887-1896

02/2014

Critique littéraire

Tristan Corbière. "Une vie à-peu-près"

05/2011

Histoire de France

Décadence fin de siècle

10/2017

Critique littéraire

Le cahier Rouge des chats

10/2015

Beaux arts

L'économie à l'épreuve de l'art. Art et capitalisme dans les années 1960

05/2018

Littérature française

Oeuvres Complètes Tome 1 : L'esprit de Paris. Chroniques parisiennes 1934-1947

09/2020

Communication - Médias

Médiamorphoses. Presse, littérature et médias, culture médiatique et communication, 2e édition revue et augmentée

01/2022

Beaux arts

Le roman des Rouart (1850-2000)

03/2012

Poésie

Anthologie de la poésie érotique française

10/2004

Décoration

Richesses du livre pauvre

10/2008

Critique littéraire

Réelles présences. Les arts du sens

11/1993

Littérature étrangère

Le divin narcisse pré son

11/1987

Critique littéraire

Histoire de l'édition en Belgique. XVe-XXIe siècle

04/2018

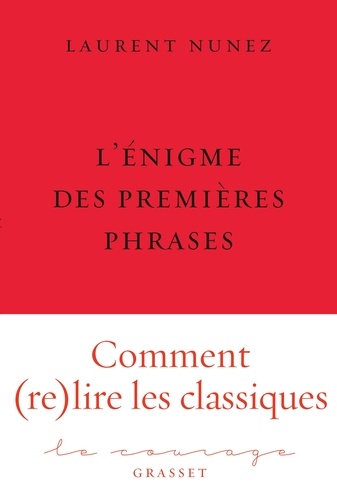

Critique littéraire

L'énigme des premières phrases

03/2017

Littérature française

Arborescences du crépuscule

12/2017