“La valeur des bibliothèques ne se mesure pas uniquement sur du quantitatif”

Baisse de la fréquentation et, surtout des inscriptions : la dernière édition de l'enquête « Pratiques culturelles des Français », assurée par le ministère de la Culture, apportait des chiffres assez peu réjouissants pour les bibliothécaires. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) appelle toutefois à relativiser ces données, par la voix de sa présidente Alice Bernard.

Le 03/08/2020 à 12:15 par Antoine Oury

7 Réactions | 13 Partages

Publié le :

03/08/2020 à 12:15

7

Commentaires

13

Partages

ActuaLitté : Quel regard porte l'ABF sur ces chiffres ? Correspondent-ils aux observations réalisées par les professionnels sur le terrain ?

Alice Bernard : Nous prenons les informations de ce rapport avec un certain recul. Ces chiffres sont à relativiser notamment parce qu’ils ne prennent pas en compte le public des moins de 15 ans, que l’on sait très présent dans nos locaux, en tant qu’inscrit ou simple fréquentant.

Les chiffres peuvent également varier selon le panel défini. Si l’on reprend, par exemple, une enquête de 2016 du ministère de la Culture, sur les “Publics et les usages des bibliothèques municipales”, celle-ci indiquait une fréquentation stable depuis 2008 et à un taux supérieur : « 40% de la population française a fréquenté une bibliothèque municipale au moins une fois lors des 12 derniers mois ». Le panel de personnes interrogées était également âgé de plus de 15 ans (donc non exhaustif), et y était reconnu que ce public jeunesse pouvait représenter « 40% du public inscrit ».

Les bibliothèques étant des lieux de libre accès, le taux de fréquentation est davantage à prendre en considération que le nombre d’inscrits. Dans l’enquête actuelle sur les pratiques culturelles, la fréquentation est estimée en baisse de 1% en 10 ans, ce qui n’est pas si significatif ici. La baisse du nombre d’inscriptions est plus importante, et est à rapprocher de la baisse tendancielle du nombre de livres lus par an. Les inscrits en bibliothèque étant plutôt de « grands lecteurs », s’il y en a moins de manière générale cela se ressent en bibliothèque.

Ces chiffres sont-ils préoccupants pour l'avenir des bibliothèques et de leurs missions ?

Alice Bernard : La valeur des bibliothèques ne se mesure pas uniquement sur du quantitatif (inscription, fréquentation). Les chiffres évoqués dans l’enquête sont plutôt le signe que nous avons encore et toujours des progrès à faire en termes de développement des publics, de communication pour faire (mieux, plus) connaître l’éventail de nos ressources et services. La bibliothèque n’est pas que le lieu de l’emprunt – même s’il en est une composante évidente – mais répond à une multitude de besoins et demandes et mérite de gagner en visibilité et en moyens. On notera toutefois que même si le taux de fréquentation baisse de 1 %, avoir 45 % des 15-28 ans qui sont venus dans une bibliothèque reste un excellent chiffre. Presque la moitié d’une classe d’âge est venue dans une bibliothèque !

Nous savons également que la fréquentation d’une bibliothèque évolue pour chacun·e en fonction des moments de sa vie : d’une fréquentation active à une période donnée parce qu’elle répond à un besoin particulier, elle peut être délaissée à une autre période de vie, puis revenir dans les pratiques pour d’autres besoins. Une enquête sur “Les non-usagers des bibliothèques” (ministère de la Culture, 2018) évoquait d’ailleurs ce point, accompagné d’éléments de réponse sur les raisons de la non fréquentation (le manque de temps, l’absence de besoins, la question des horaires, la préférence pour l’achat et l’utilisation d’internet, la difficulté d’accès, etc). Autant de pistes à explorer ! La pratique du drive par exemple, mise en place récemment, peut dans une certaine mesure être une alternative permettant de répondre à ce manque de temps évoqué précédemment.

L’enquête montre dès le début que les pratiques culturelles, et encore plus celles numériques, ont « une place croissante dans le quotidien des Français ». Cet attrait pour la culture est déjà réjouissant ! Tout comme ces pratiques sont multiples, diverses, les lieux d’accès à la culture le sont aussi ; le numérique ayant encore plus élargi les possibilités offertes à chacun·e. La bibliothèque est une offre parmi d’autres, qui se cumule à différentes activités, culturelles et non. L’utilisation renforcée et diversifiée d’internet et des outils numériques par les bibliothécaires, en période confinée, a montré qu’il était possible d’étendre notre champ d’action et le concilier davantage avec les pratiques actuelles de la société pour proposer des services autres que le simple accès à des ressources numériques.

Quelles réponses l'ABF compte-t-elle donner à cette étude et à la baisse observée des inscriptions et de la fréquentation ?

Alice Bernard : L’ABF n’a malheureusement toujours pas de baguette magique pour tout solutionner. Les réponses peuvent venir des bibliothécaires, aussi et surtout par une politique culturelle forte (à l’échelle locale comme nationale) adjointe de moyens pertinents évidemment. Il importe de continuer à mutualiser les ressources et les moyens (réseaux intercommunaux, échelle départementale) pour gagner en performance, de poursuivre la modernisation des équipements, de communiquer davantage et mieux sur ce que sont les bibliothèques aujourd’hui, de professionnaliser et former les bibliothécaires notamment pour soigner la qualité de l’accueil et de la médiation.

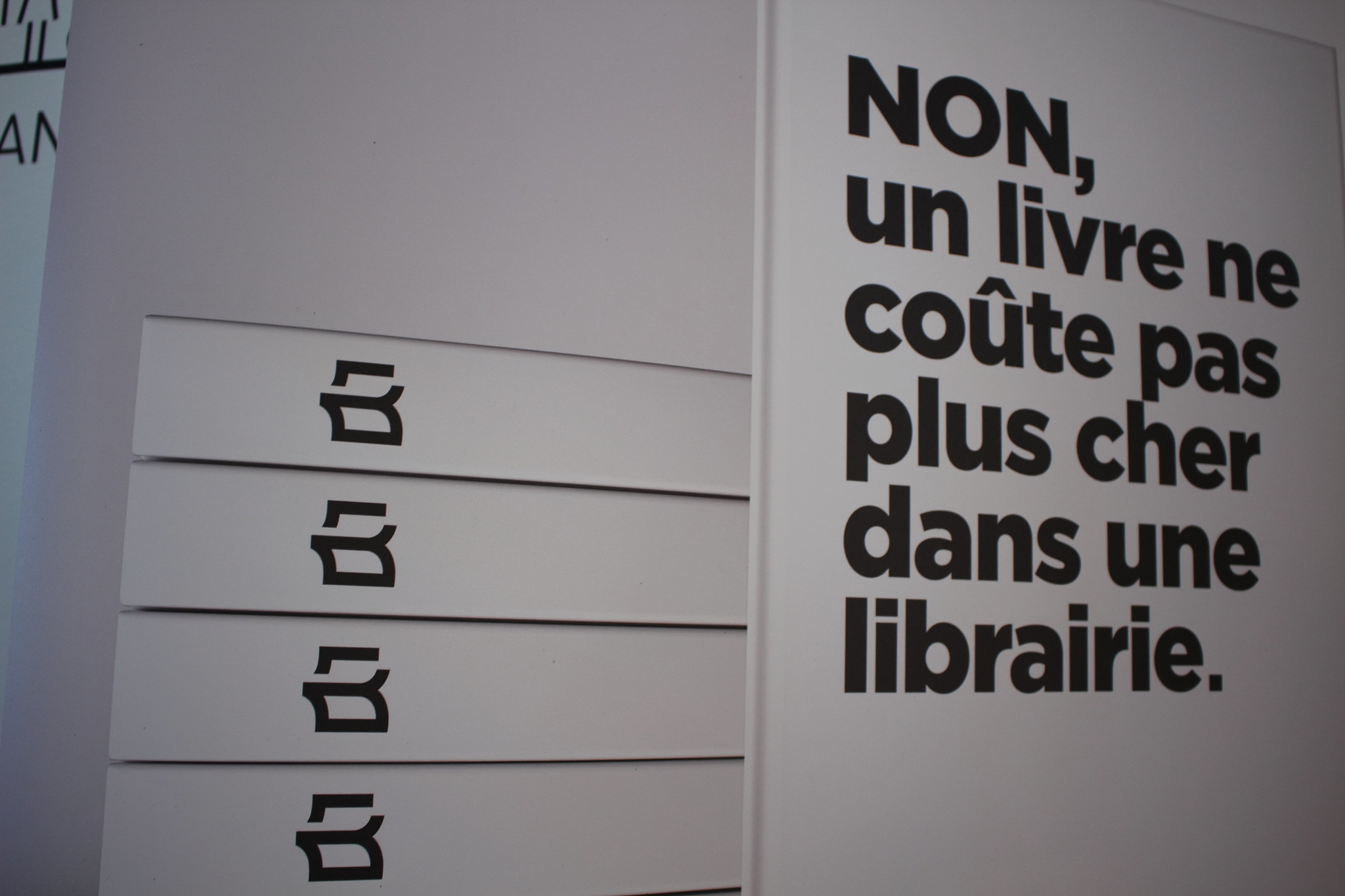

Il apparaît également utile de travailler davantage sur les freins des non-usagers, pour les identifier et surtout chercher comment les lever. Par exemple, les inscriptions pourraient être facilitées par la gratuité (même modique, le coût d’une inscription est une barrière symbolique importante) et par la simplification des procédures. La bibliothèque peut également paraître pleine de contraintes et de limites qui peuvent réfréner l’inscription et la fidélisation ; il y a sûrement moyen de la rendre plus généreuse, facilitatrice, pour donner envie (nombre et durée de prêt, suppression des amendes, etc).

Enfin, le confinement a montré qu’il était utile et nécessaire d’investir davantage le numérique. Les limites des ressources numériques proposées – que de nombreuses personnes ont d’ailleurs découvertes dans cette période – sont revenues sur la table (coût de la surcharge de fréquentation, insuffisance des modèles « à jeton », comme la VOD, comparées aux offres commerciales pour particuliers, etc). Nous avons aussi constaté le foisonnement d’activités des bibliothécaires pour trouver et partager des ressources culturelles gratuites, voire créer leurs propres contenus pour proposer des contenus et actions culturelles originaux. Ces éléments sont le signe d’une évolution nécessaire, et questionnent nos capacités à proposer une offre étoffée de contenus numériques pour se retrouver sur la route de nos publics et non-publics, pour qui les pratiques numériques sont conséquentes et en expansion.

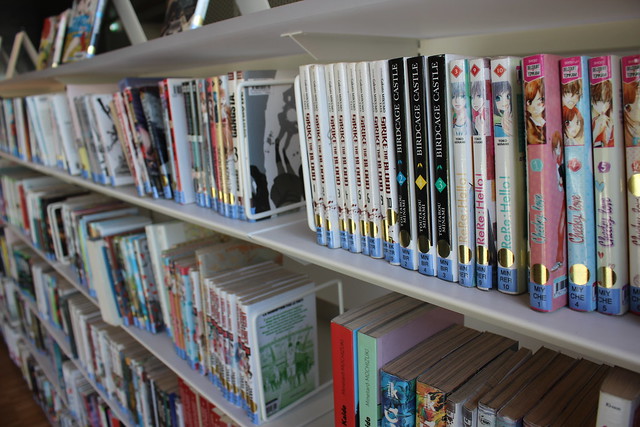

Photographies : Médiathèque Alexis de Tocqueville, Caen

Médiathèque Les 7 Lieux, Bayeux

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Plus d'articles sur le même thème

La dessinatrice Elizabeth Pich a une suggestion : restons idiots

LeLivreaMetz24 – Le questionnaire de Proust est un excellent outil pour en découvrir davantage sur son écrivain préféré en un temps limité. Elizabeth Pich, autrice et illustratrice germano-américaine, a accepté de se prêter au jeu, invitée cette année du festival Le Livre à Metz.

21/04/2024, 14:52

Le directeur de RFI, Jean-Marc Four, face à la désinformation

LeLivreaMetz24 – Comment décrypter l’information dans un monde globalisé, nourri de milliards de données chaque jour ? C'est une des questions que se posent l'auteur de La guerre de l'Information (Tallandier), David Colon, le journaliste et grand reporter Olivier Weber, et le jeune directeur de Radio France internationale (RFI), Jean-Marc Four. Ce dernier a accepté d'évoquer ce complexe et épineux sujet auprès d'ActuaLitté, à l'occasion du festival qui allie littérature et journalisme, Le Livre à Metz.

20/04/2024, 18:20

Sylvain Prudhomme dépasse les bornes familiales

PrixFrontieres2024 – Le 6 mars dernier, Sylvain Prudhomme a été désigné lauréat 2024 du 4e Prix Frontières, pour son roman L'enfant dans le taxi, paru aux Editions de Minuit. À l'occasion de la remise de la récompense littéraire durant le Festival Le Livre à Metz, ActuaLitté a pu s'entretenir avec le Prix Fémina 2019.

20/04/2024, 14:48

Rosella Postorino : “J’écris parce que la mort existe”

VoixItaliennes – Dans cette série d'entretiens nous donnons la parole à des écrivaines et journalistes italiennes qui s’expriment à propos de leur activité d'écriture mais aussi de leur engagement social ou politique. A travers des voix parmi les plus intéressantes de la littérature italienne contemporaine nous aurons un portrait des défis et des questions qui animent le débat culturel dans le Bel Paese.

20/04/2024, 12:56

"Dans la littérature comme le journalisme, aller au-delà des apparences"

LeLivreaMetz24 – « Gare aux apparences » est le grand thème de l'édition 2024 du festival qui allie journalisme et littérature, Le Livre à Metz. Une expression qui devrait être, - car elle ne l'est pas toujours -, un des principaux mantras du monde de la presse. C'est en tout cas l'avis de David Le Bailly, journaliste et auteur de l'Hôtel de la Folie, paru au Seuil la rentrée littéraire dernière, qui avec cet ouvrage remporte Le Prix Le Livre à Metz.

19/04/2024, 11:00

“Un prix d'autant plus précieux qu'il est décerné par des enfants”

LeLivreaMetz24 – Le prix jeunesse Graoully 2024 - à ne pas confondre avec l’ancien Graoully d'or, tourné SF - a été décerné à Marie Caudry pour son album, Ah ! Les voyages, publié chez Thierry Magnier. L’autrice recevra sa gratification littéraire à l’occasion du festival Le Livre à Metz, qui cette année alerte, « gare aux apparences »... Une expression qui va à ravir à l'œuvre ici récompensée…

19/04/2024, 09:00

Grégoire Delacourt : “Croire en la générosité, dans une époque où l’égoïsme tue”

Dans l'univers littéraire, peu d'auteurs parviennent à tisser une connexion aussi profonde et réfléchie avec leur œuvre et leur lectorat que Grégoire Delacourt. Ce 17 avril, il publiera La liste 2 mes envies, suite des aventures de la mercière d’Arras, Jocelyne, qui avait conquis 1,5 million de lecteurs. En avant-première, le romancier évoque son parcours, son écriture et bien d’autres choses.

08/04/2024, 11:45

Bibliocollector vise le record de cartes de bibliothèque

Adolescent lyonnais de 16 ans, Adam s'est lancé dans un projet fou : battre un record du monde en collectant le plus grand nombre de cartes de bibliothèques du monde entier. Pour que sa collection soit officiellement reconnue, plusieurs critères s'imposent, mais qu'importe, le Bibliocollector est lancé dans son projet. Entretien.

01/04/2024, 11:06

Géopolitique, conspirations : “XIII est un survivant” (Yves Sente)

AnniversaireXIII – Le plus amnésique des héros apparut en 1984, sous l’impulsion du scénariste Jean Van Hamme et du dessinateur William Vance : à la recherche d’un passé fuyant, accusé d’assassinat d’un président des États-Unis et toujours pris dans une conspiration politique sans fin, XIII fête ses quarante années d’aventures, de manipulation et de faux-semblants. Retour avec Yves Sente, le scénariste qui prolonge depuis 13 ans déjà cette épopée américaine avec le dessinateur Iouri Jigounov.

14/03/2024, 15:43

Nancy Huston : “Tout romancier qui se respecte est trans”

L'autrice française d'origine canadienne, Nancy Huston et l'écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste, Cyril Dion, se connaissent, ils sont amis. Ils éprouvent l’un pour l’autre de l’affection et de l’estime. Les éditions Actes Sud ont proposé une rencontre pour parler de Francia, le dernier texte de Nancy Huston, publié par la maison le 6 mars dernier. Propos recueillis par Estelle Lemaître.

14/03/2024, 15:24

À Madagascar, Karné offre une évasion aux jeunes insulaires

Tout sourire et pleine d’entrain, Ravaka a l’air de fonctionner à mille à l’heure. Dès qu’elle s’exprime, on sent un grand enthousiasme et une vraie curiosité. Une envie de comprendre et d’agir se dégage d’emblée de sa personnalité positive. Elle a créé Karné, un concept unique : un magazine bilingue (malgache-français), coloré, vivant, instructif, ludique qui sait prendre sa place sur ce marché. Propos recueillis par Agnès Debiage, fondatrice d’ADCF Africa.

14/03/2024, 13:17

Frédéric Taddeï : "L’âge est un sujet qui n’existe pas"

« Quand on vous dit que François Ier a gagné la bataille de Marignan en 1515 on ne vous dit pas quel âge il avait, il avait 20 ans ». Le présentateur Frédéric Taddeï a une obsession qu’on ne lui connaissait pas encore : l’âge. Nous l’avons rencontré pour la sortie des Birthday books le 6 mars 2024, l’occasion de discourir sur ces « quartiers de la vie que l’on habite tous ensemble ».

29/02/2024, 15:46

“Nos points communs sont simples : le territoire et le livre.”

#Noshorizonsdesirables – Durant cinq années de librairie au Québec chez Pantoute, Benoît Vanbeselaere est passé de la communication et de l’événementiel à la direction générale d’une des deux succursales. Depuis avril 2023, il a pris ses fonctions comme coordinateur de l’Association des éditeurs des Hauts-de-France. En marge des Rencontres régionales du Livre et de la Lecture 2024, à Boulogne-sur-Mer, il revient avec nous sur les actions menées et à mener.

26/02/2024, 15:13

Partage de la valeur : cette étude “apporte des éléments de compréhension” (SNE)

L'étude du Syndicat national de l'édition (SNE) consacrée au partage de la valeur entre auteurs et éditeurs, présentée au début de ce mois de février, a été accueillie froidement par les organisations d'auteurs. Ces dernières reprochaient une approche « biaisée » et des résultats qui masquaient la situation économique des écrivains. Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, répond aux critiques.

22/02/2024, 11:49

Barbara Kingsolver, Prix Pulitzer 2023 : “Je ne crois pas au talent”

Le Prix Pulitzer de la fiction, qui récompense un roman qui raconte cette démente Amérique, a été décerné à deux auteurs ex-aequo en 2023 : Hernan Diaz pour son texte sur les coulisses de la Grande Dépression des années 30, Trust, et Barbara Kingsolver. D’un côté, le gros argent, de l'autre, les prolos d'une campagne des Appalaches, à travers les aventures de Demon Copperhead. Un David Copperfield contemporain dans les terres contrariées de l'OxyconTin et des champs de tabac…

21/02/2024, 16:00

Pour le livre de Turin, "un salon qui aide au dialogue"

Du 9 du 13 mai, le Salon international du livre de Turin incarne un événement majeur autour du livre sur le territoire italien. Entre défis antérieurs et direction nouvelle, Annalena Benini, directrice du Salon pour cette édition, fait part à Actualitté des conditions à réunir, pour mener à bien les ambitions prochaines, notamment quant à la jeunesse.

19/02/2024, 12:07

“Le livre et la lecture comme biens communs”

Noshorizonsdesirables – Dans le paysage littéraire des Hauts-de-France, une révolution jusqu’alors silencieuse entend faire grand bruit. François Annycke, directeur de l’Agence Régionale du Livre Hauts-de-France (AR2L), inaugurera les 21 et 22 février deux journées professionnelles. Objectif : collaborer, en redéfinissant le rôle de l’Agence et de ses partenaires, pour plus d’efficacité.

16/02/2024, 12:00

“Le lecteur français veut comprendre l'Italie à travers sa littérature”

Dans une interview menée par Federica Malinverno, Florence Raut revient sur la création de La libreria, librairie-café parisienne cofondée aux côtés d'Andrea De Ritis en 2006, se définissant comme un « espace petit mais riche dédié à l’Italie, situé dans le cœur du IXe arrondissement de Paris ».

13/02/2024, 11:38

“Pour être un libraire, il faut porter la casquette d’agent culturel”

Pleine d’énergie et toute souriante, Prudientienne Gbaguidi est une figure de la librairie francophone en Afrique de l’Ouest. Très engagée pour faire rayonner son métier, elle suit tout ce qui se publie dans la sous-région. A la tête de la librairie Savoir d’Afrique (Bénin), elle est aussi présidente de l’Association des Libraires professionnels du Bénin (ALPB) et vice-présidente de l’Association internationale des Libraires francophones (AILF). Propos recueillis par Agnès Debiage, fondatrice d’ADCF Africa.

06/02/2024, 13:07

Statut européen des artistes-auteurs : “C'est un nouvel espoir”

Depuis plusieurs semaines, des organisations françaises d'auteurs de l'écrit se sont lancées dans une campagne de soutien à une initiative législative du Parlement européen. L'objectif ? Inciter la Commission européenne à agir pour améliorer les conditions de vie des artistes-auteurs, notamment par la création d'un statut.

18/01/2024, 15:15

Résolument ancré dans la Fantasy, Leha crée Majik sa collection poche

ENTRETIEN – Apparu en 2017 dans le paysage des Littératures de l’Imaginaire, Leha Editions amorce 2024 avec un gros dossier : la création d’une collection de poche, Majik. Un pari audacieux, autant qu’une nouvelle corde à l’arc de cet éditeur, installé à Marseille depuis quelques années.

17/01/2024, 10:08

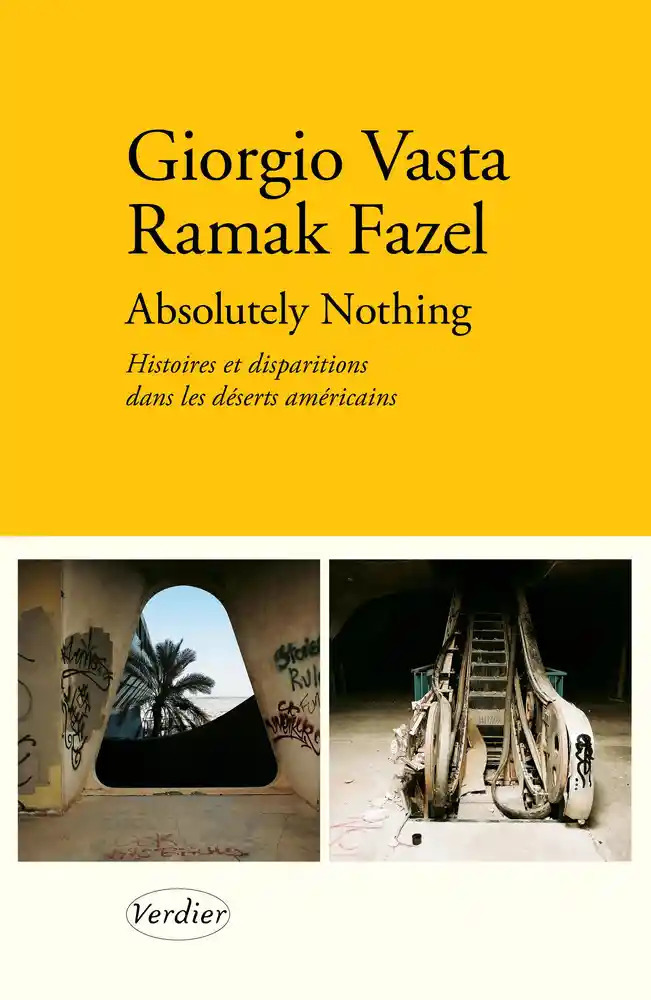

Louise Boudonnat : traduire, “c’est aussi une rencontre avec soi-même”

Dans une interview menée par Federica Malinverno, Louise Boudonnat revient sur son travail de traduction (de l'italien) de l'ouvrage Absolutely Nothing. Histoires et disparitions dans les déserts américains, de Giorgio Vasta et Ramak Fazel, paru aux éditions Verdier en 2023.

02/01/2024, 14:52

Line Papin et les Lettres Zola : "Cette démarche me garde constamment en éveil"

LaLettreZola — La première Lettre Zola est toujours disponible à la prévente sur la plateforme KissKissBankBank. La première romancière à offrir aux futurs lecteurs un texte inédit, entre réel et fiction, est Blandine Rinkel. Mais chaque mois est l'occasion de découvrir une nouvelle plume, et pour ce faire, Louis Vendel, créateur de ce singulier et enthousiasmant concept, a dû façonner une véritable équipe autour de lui. Une trentaine de trentenaires, parmi lesquels Line Papin, qui triche un peu, puisqu'elle a 27 ans, mais déjà six ouvrages derrière elle.

26/12/2023, 17:06

David Duchovny : “Les écrivains ont le devoir d'écrire tout ce qu'ils veulent”

David Duchovny, pour les plus anciens, c’est l’agent Fox Mulder, pour les plus au fait, le romancier Hank Moody de Californication. L’enfant de New York est aussi un écrivain : son premier texte fut un conte animalier, Oh la vache ! (trad. Claro, Grasset) « entre Georges Orwell et Tex Avery », rien que ça. Le second publié en France, La Reine du Pays-sous-la-Terre, est un texte étonnant, riche, non sans humour et d'un beau romantisme suranné.

20/12/2023, 18:08

Main à plume : la résistance surréaliste sous l'Occupation

Épisode aussi bref qu’intense, aujourd’hui oublié, l’aventure de la « Main à plume » constitue pourtant un des éléments majeurs de l’histoire du surréalisme. En 1940, suite au départ d’André Breton, plusieurs jeunes créateurs se regroupent pour résister à l’occupant, tout en poursuivant une intense activité créatrice, avec la publication de plaquettes, aujourd’hui introuvables. Huit de vingt-trois membres périront : déportés, fusillés, ou tombés au front. Docteure ès Lettres, mais aussi traductrice et autrice, Léa Nicolas-Teboul a retracé le parcours du groupe. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

06/12/2023, 15:37

L'édition jeunesse au Maroc : rencontre avec Nadia Essalmi

Nadia Essalmi est une femme de cœur et d’engagement. Une fonceuse qui ne se pose pas mille questions en amont mais qui agit pour faire bouger les lignes et surtout pour apporter aux autres. C’est aussi une grande rêveuse qui suit son cœur, mais n’est-ce pas le moteur pour innover et avancer ? Editrice jeunesse, promotrice culturelle, militante associative, Nadia est sur tous les fronts quand il s’agit de défendre et valoriser le livre et la lecture au Maroc. Propos recueillis par Agnès Debiage, fondatrice d’ADCF Africa.

05/12/2023, 13:07

Malaise dans l'Éducnat : “Mes élèves me donnent matière à espérance”

Qu’est-ce que la précarité ? Qu’est-ce que le démantèlement méthodique du service public ? Qu’est-ce qu’être un professeur précaire dans le secondaire, de surcroît « (grand) remplaçant » dans les territoires abandonnés de la République ? Qu’est-ce qu’enseigner et transmettre ? Autant de questions qui interpellent notre temps. Propos recueillis par Faris Lounis.

04/12/2023, 14:54

“Stig Dagerman va plus loin que Camus : il supprime l’espoir”

Claude Le Manchec, essayiste et traducteur français, nous parle de l’œuvre de Stig Dagerman (1923-1954), de sa place et de sa réception en France, en évoquant son étude Stig Dagerman, la vérité pressentie de tous (Éditions du Cygne, Paris, 2020). Propos recueillis par Karim El Haddady

04/12/2023, 12:22

Pour une industrie du livre plus forte en Italie

Dans un entretien accordé à ActuaLitté, le président de l'Associazione Italiana Editori dévoile ses objectifs pour l'industrie du livre en Italie. Il aborde la nécessité d'une croissance culturelle, la promotion de la lecture, l'internationalisation de l'édition italienne et les défis du dialogue avec les institutions.

27/11/2023, 15:29

Tom Buron : "Le danger est un élément central de mon travail"

Jeune poète francilien, Tom Buron pratique la boxe, écoute du jazz, écrit de brefs recueils percutants. Dernier en date, La Chambre et le Barillet (éditions « Angle mort », 2023), présente une suite de vers-libres, souvent rageurs, parfois énigmatiques. Familier de l’univers urbain, guidé par un certain rythme incantatoire, habitué des scènes poétiques, l’auteur semble refuser la tyrannie du sens, de l’intelligibilité, tout en favorisant l’oralité. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

27/11/2023, 10:04

Anarchie en Haïti : “Que les Américains nous lâchent un peu”

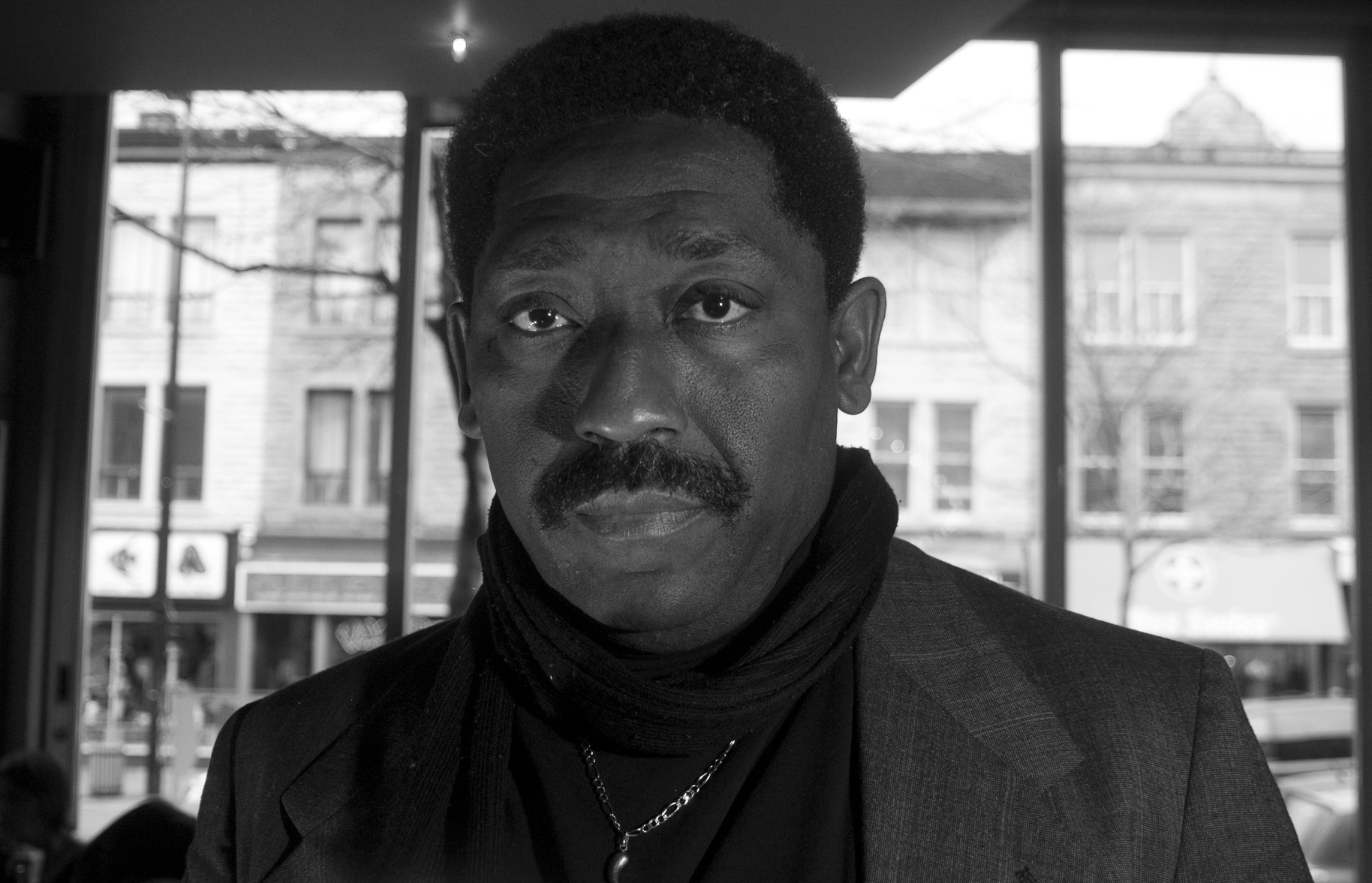

Gary Victor, « le romancier haïtien le plus lu dans son pays » selon son éditeur Mémoire d'encrier, ne peut plus aujourd'hui vivre dans sa maison, dans le quartier de Carrefour-Feuilles à Port-au-Prince, pris dans la guerre des gangs. La situation dans le pays de Dany Laferrière est cataclysmique, mais il faut continuer de vivre, et pour le Prix littéraire des Caraïbes 2008, cela passe par l'écriture : à la rentrée, il a fait paraître en France Le Violon d'Adrien, où il s'appuie sur un épisode de son enfance qui l'a particulièrement marqué...

14/11/2023, 11:40

Tikoulou : un héros mauricien qui unit les cultures

À l’Ile Maurice, Pascale Siew est devenue indissociable du personnage qu’elle a créé : Tikoulou, le petit Mauricien. Cette éditrice passionnée est depuis longtemps une référence sur l’île mais, dans ce cadre idyllique, Pascale Siew avoue se sentir très isolée professionnellement. Elle nous raconte cette belle aventure des éditions Vizavi qui dure depuis trois décennies. Propos recueillis par Agnès Debiage, fondatrice d’ADCF Africa.

13/11/2023, 10:42

De l'ombre du 93 à la lumière littéraire : “Je lui serai toujours redevable” (Olivier Norek)

Le décès de Huguette Maure, survenu ce 29 octobre, a assombri un week-end déjà maussade. Parmi les écrivains que la responsable éditoriale avait soutenus, Olivier Norek lui rend hommage. « Elle a façonné mon parcours : elle représente les fondations de l'écrivain que je suis devenu. » Notamment grâce à la confiance qu'elle fut la première à lui témoigner, en choisissant de publier son premier roman, Code 93.

30/10/2023, 11:04

“La consommation de l’actualité s’opère sans prise de conscience”

Benoît Couzi, directeur des éditions Le Lys bleu, avait dernièrement lancé une pétition pour attirer l’attention sur le coût croissant des livres en France. Malheureusement, malgré une diffusion à près de 200.000 personnes, seulement 4 000 ont choisi de signer. Une réalité qui, selon Benoit Couzi, « dit quelque chose de l’implication de l’individu dans la société ».

26/10/2023, 17:02

Les chiens ne se baignent jamais deux fois dans la même Rivière

Décalé, mystérieux, Les chiens nus nous parle, comme son nom l’indique, de nos amis quadrupèdes. Mais loin d’avoir rédigé un (banal) traité d’éthologie, ou un énième guide sur les chiens, Alain Rivière nous embarque pour un déroutant voyage, dans lequel l’animal semble essentiellement nous renvoyer à nous, à notre condition mortelle. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

26/10/2023, 11:24

“La réécriture par les ayants droit, ce n'est plus la même oeuvre”

Déposée en mai 2023 à l'Assemblée nationale par le député Les Républicains Jean-Louis Thiériot (Seine-et-Marne), la proposition de loi visant à protéger l’intégrité des œuvres des réécritures idéologiques a fait son retour, au mois d'octobre. Un texte inchangé, mais cette fois soutenu par d'autres représentants de la droite, Éric Ciotti en tête.

23/10/2023, 12:24

Autres articles de la rubrique À la loupe

La Newstalgie en littérature : quand passé et présent renouent

Voici un mot valise que le poète Jules Laforgue n’aurait pas répudié : le newstalgie. De l’anglais new, nouveau, et du français nostalgie, son acception diverge, mais l’esprit demeure : un renouvellement, qui puise dans l’ancien ses racines. Des appréciations mélancoliques qui drainent un romantisme suranné aux saveurs d’un avant, option madeleine et thé au citron, la newstalgie désignerait-elle autre chose ?

25/04/2024, 17:25

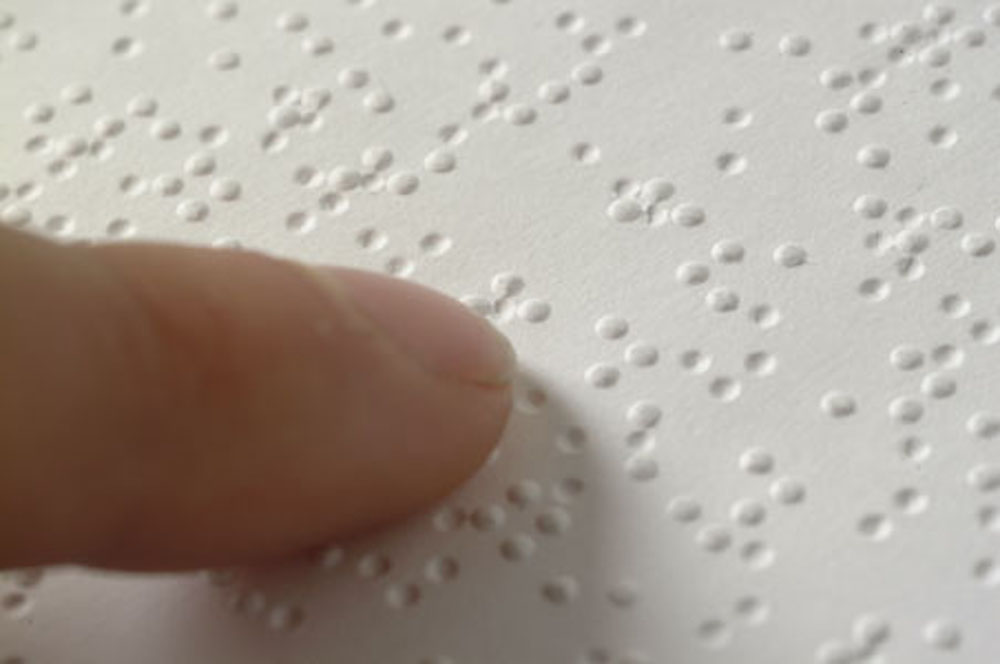

“Encore trop d’inégalités” dans l'accès à la lecture pour tous

Créée en 1917 et reconnue d’utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rassemble des militants, usagers, professionnels et bénévoles engagés pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes déficientes visuelles. Comme d'autres structures privées, elle s'efforce de rendre les livres plus accessibles et demande, dans une tribune, plus d'investissement des pouvoirs publics.

23/04/2024, 11:33

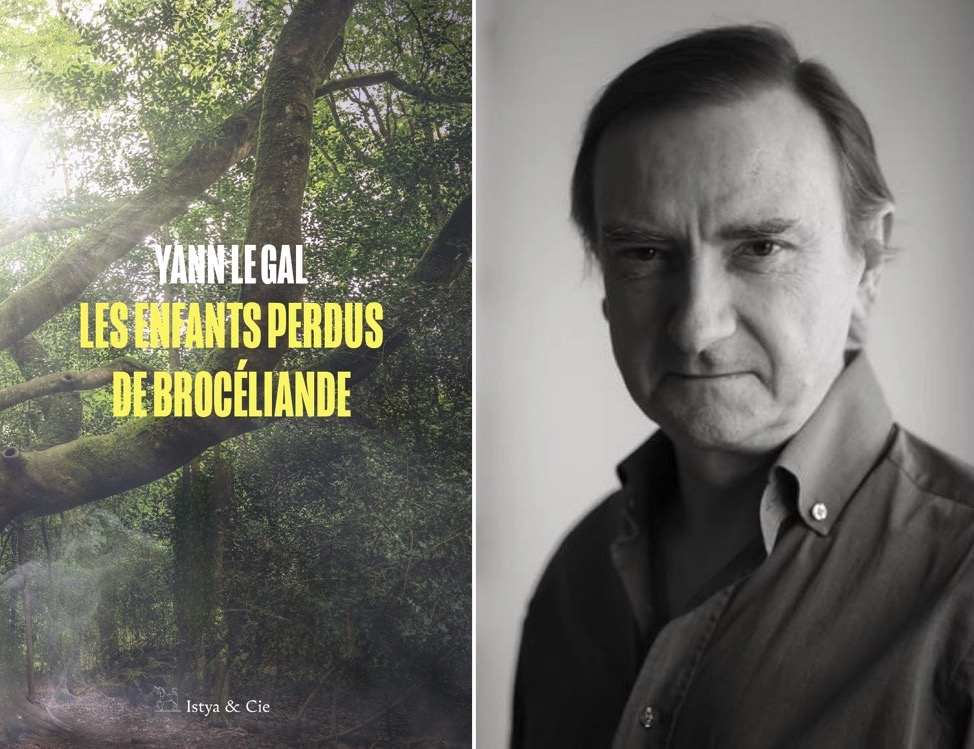

Yann Le Gal : “La librairie, c'est la passion communicative”

Agnès Martin-Lugand préside cette année le jury du Prix Maison de la Presse 2024. Depuis le 9 avril, six auteurs et leur ouvrage sont encore en lice. Le gagnant de cette 55e édition sera dévoilé le 14 mai. Yann le Gal, parmi les finalistes, profite de cette occasion pour saluer le travail des prescripteurs et ce métier de libraire.

23/04/2024, 10:45

Droit de réponse de la Maison des écrivains et de la littérature : des “accusations infondées”

Suite à un article publié le 8 février 2024 au sujet de la situation de la Maison des écrivains et de la littérature, l'association a fait parvenir un droit de réponse à la rédaction d'ActuaLitté, par l'intermédiaire du président de la structure, Julien Cendres. Nous le reproduisons ci-dessous, dans son intégralité.

22/04/2024, 11:51

Edwige Coupez : “C'est mon premier prix !”

J'avais oublié la légèreté d'Edwige Coupez, paru éditions du Rocher a reçu le Prix 2024 des lycéens d’Arcachon. La récompense était remise dans le cadre de la manifestation La plage aux écrivains, pour sa première édition. Les jurés venaient des lycées Grand-Air, Saint-Elme et Condorcet. L’autrice nous propose un texte inédit, sur la réception de ce prix.

21/04/2024, 12:45

Gallimard et Olivennes contre la pub pour les livres à la télé

Voilà plus de 30 ans que le sujet était plié : interdiction de faire de vendre de la publicité à la télévision pour les livres. Tout le monde s’était entendu sur le sujet, ou presque, mais l’arrivée d’un décret ouvrant la porte à une expérimentation de deux ans fait grincer des dents. Ou comment la ministre de la Culture, Rachida Dati, se met à dos les grands faiseurs de l’édition.

13/04/2024, 15:47

Des chevaux, des yourtes et nous : premiers pas en Mongolie

#AVeloEntreLesLignes – Partir à la découverte du plus grand nombre de librairies possible, entre Paris et Oulan-Bator, le défi est de taille. À vélo, c'est confirmé : c'est de la folie douce. C’est pourtant l’aventure que Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek ont démarrée en août 2022. ActuaLitté les accompagne, en publiant leur récit de ce périple, À vélo, entre les lignes.

13/04/2024, 12:17

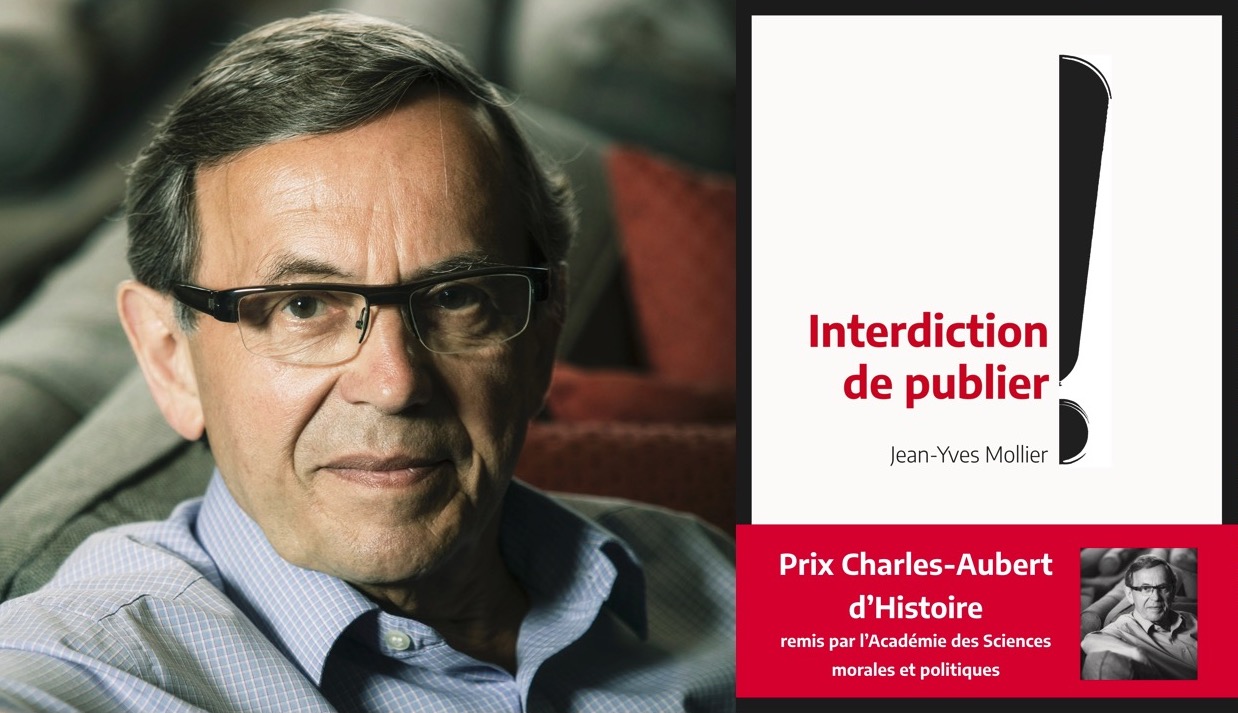

“Au Québec, la censure ne meurt jamais”, par Jean-Yves Mollier

Alors que la France s’apprête à accueillir le Québec au Festival du livre de Paris en avril prochain, et que paraît au même moment une édition revue d'Interdiction de publier. La censure d’hier à aujourd’hui (éditions Double ponctuation, 2024, Prix Charles-Aubert d’Histoire), l’historien spécialiste du livre et de l’édition Jean-Yves Mollier revient sur les différentes formes de censure du livre au Québec.

08/04/2024, 11:45

Glorieuse et cruelle : Tisser la langue des contes

Carnetdebord – Peau-de-Sang sera le prochain ouvrage d’Audrée Wilhelmy, romancière et artiste québécoise, que publieront les éditions du Tripode. Voici le chapitre 2 de son Carnet de Bord, tout à la fois prélude d'un roman attendu et récit d'une attente, qui nous entraîne dans un monde enchanteur.

08/04/2024, 09:48

“Nous croyons que la poésie peut captiver les coeurs”

Partout dans le monde, la poésie peut exprimer l'indicible, sans en avoir l'air. Cette puissance en fait aussi une cible de tous les extrêmes, et en particulier des régimes liberticides. Dans un texte prononcé à l'Université de Lille, le 22 mars 2024, la poète, écrivaine et militante des droits des femmes en Afghanistan Somaia Ramish célèbre la poésie et appelle à la défendre, encore et toujours.

05/04/2024, 12:28

Livres pour malvoyants : “Il ne suffit pas d’agrandir la police de caractères”

La Librairie des Grands Caractères, basée dans le 5e arrondissement de Paris, publie ici son « coup de gueule » sur certains éditeurs dont les pratiques lui semblent douteuses. L'établissement pointe notamment le fait que certaines règles à suivre dans l'édition de livres pour malvoyants sont trop régulièrement ignorées par des acteurs du secteur.

02/04/2024, 13:15

Pause soupe de nouilles à minuit : ultimes heures avant la Mongolie

#AVeloEntreLesLignes – Partir à la découverte du plus grand nombre de librairies possible, entre Paris et Oulan-Bator, le défi est de taille. À vélo, c'est confirmé : c'est de la folie douce. C’est pourtant l’aventure que Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek ont démarrée en août 2022. ActuaLitté les accompagne, en publiant leur récit de ce périple, À vélo, entre les lignes.

01/04/2024, 08:03

“J’habite une maison vieille qui embrasse les formes de mon corps”

Carnetdebord – Pour la rentrée littéraire 2024, les éditions du Tripode publieront le nouveau roman d'Audrée Wilhelmy. Pour accompagner cette parution, la romancière a trouvé dans nos colonnes une place à part : un Carnet de Bord pour raconter cette aventure, jusqu'aux librairies.

30/03/2024, 17:05

Pour un renouveau documentaire dans les universités françaises

L'Association des Directeurs et des personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la Documentation (ADBU) et le Syndicat National de l'Édition (SNE) s'unissent pour interpeller le gouvernement et les autorités sur la nécessité critique d'un élan majeur en faveur des ressources documentaires. Ils insistent sur la nécessité d'investissements immédiats pour assurer le développement d'une documentation universitaire compétitive au niveau européen, et de maintenir la France au cœur des débats scientifiques et éducatifs mondiaux.

27/03/2024, 12:51

IA : un rapport “équilibré” remis à Emmanuel Macron

Alors que la « Commission IA » remettait son rapport au Président de la République le 13 mars 2024, les réactions continuent d'affluer concernant le positionnement de la France face aux enjeux de l'intelligence artificielle. Si des associations de traducteurs telles que En Chair et en Os et l'Association des traducteurs littéraires de France appelaient à sauver « le geste humain », une nouvelle tribune d'un collectif rassemblant divers acteurs des milieux culturels salue, elle, « un rapport équilibré ».

27/03/2024, 10:08

Peau-de-sang, expérience physique et sensorielle: “Bienvenue, Audrée...”

Carnetdebord – Au cours des prochaines semaines, ActuaLitté accueillera le Carnet de Bord d'Audrée Wilhelmy. Romancière québécoise, elle publiera son prochain ouvrage aux éditions du Tripode. Ce seront tout à la fois les récits d'une attente, d'un espoir, d'une envie. Ce seront les récits d'un à-venir. En guise de prélude, Frédéric Martin, fondateur de la maison, nous présente cette autrice, d'ores et déjà adoptée.

27/03/2024, 08:01

Annonciation faite à Dati : les auteurs ressuscitent le rapport Racine

Devant la Comédie française, ce 25 mars – date de l'annonce à Marie de sa maternité divine –, ils étaient près de deux cents présents pour le retour d’un vieux compagnon. La première Nuit des auteurs et autrices aura vibré au son des les mariachis qui abreuvaient la place Colette de musiques. La promesse d’un rassemblement politique, collectif et festif était tenue… mais les soirées parisiennes prennent parfois des tournures inattendues.

26/03/2024, 11:56

“Produire un livre écologique n’est pas possible”

La Volte annonce donc son vingtième anniversaire : vingt ans d'aventures éditoriales où se retrouvent des histoires d'émancipation, de la science-fiction sociale et politique, avec une passion pour les jeux de langage. Elle avait déjà annoncé en janvier qu'elle renforcerait cette année son engagement écologique et affirmerait son identité visuelle. Maintenant, place aux projets.

23/03/2024, 15:38

La zone secrète entre Russie et Chine, blague de géographe

#AVeloEntreLesLignes – Partir à la découverte du plus grand nombre de librairies possible, entre Paris et Oulan-Bator, le défi est de taille. À vélo, c'est confirmé : c'est de la folie douce. C’est pourtant l’aventure que Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek ont démarrée en août 2022. ActuaLitté les accompagne, en publiant leur récit de ce périple, À vélo, entre les lignes.

23/03/2024, 15:25

Sacrilège ! Une histoire française de l’offense au pouvoir

Aux Archives nationales à l’Hôtel de Soubise, du 20 mars au 1er juillet prochain, plongez au cœur de l'histoire tumultueuse du sacrilège, où le spirituel et le temporel travaillent à ne faire qu’un, mais lequel ? Le dernier discours de Robespierre, l'œil de Léon Gambetta, le testament de Louis XVI… Des trésors historiques et autres documents d'archives inédits, pour une expérience solennelle, et parfois moqueuse, aux frontières du divin et du pouvoir.

22/03/2024, 17:32

“Faire front commun face à la massification annoncée des IA dans le travail”

Après le collectif En Chair et en Os, c'est au tour de l'Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) de réagir au rapport, IA : notre ambition pour la France, remis au Président de la République le 13 mars dernier. Ces membres, après l'avoir lu « avec beaucoup de colère », appellent les pouvoirs publics à « ne pas céder aux sirènes de la compétitivité mondiale, et l’ensemble des artistes-auteurs à faire front commun face à la massification annoncée des intelligences artificielles dans leur travail ».

22/03/2024, 13:31

Bastien Vivès, condamnable ou martyr de la liberté d'expression ?

L’Observatoire de la liberté de création (OLC) dénonce « une loi absurde et son application ubuesque » dans l’affaire Bastien Vivès. Dans une tribune, ses membres justifient leur positionnement : à chacun de se faire un point de vue...

22/03/2024, 11:26

Pour une traduction humaine : “Il en va de l'avenir de nos professions”

Quelques jours après la présentation du rapport de la commission IA au Président de la République, qui en salue les recommandations prônant le tout-IA dans de nombreux domaines, le collectif En Chair et en Os, « pour une traduction humaine », s'adresse aujourd'hui à toute l'édition, et appelle le monde du livre et de la culture à se mobiliser pour préserver le geste humain, sans céder au technosolutionnisme.

18/03/2024, 11:42

De l'Altaï russe à la Mongolie en passant par l'édition kirghize

#AVeloEntreLesLignes — Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek ont entrepris un voyage en vélo entre Paris et Oulan-Bator en août 2022, avec l'objectif de visiter le maximum de librairies sur leur route. ActuaLitté documentera cette expédition en publiant le récit intitulé "À vélo, entre les lignes".

17/03/2024, 12:13

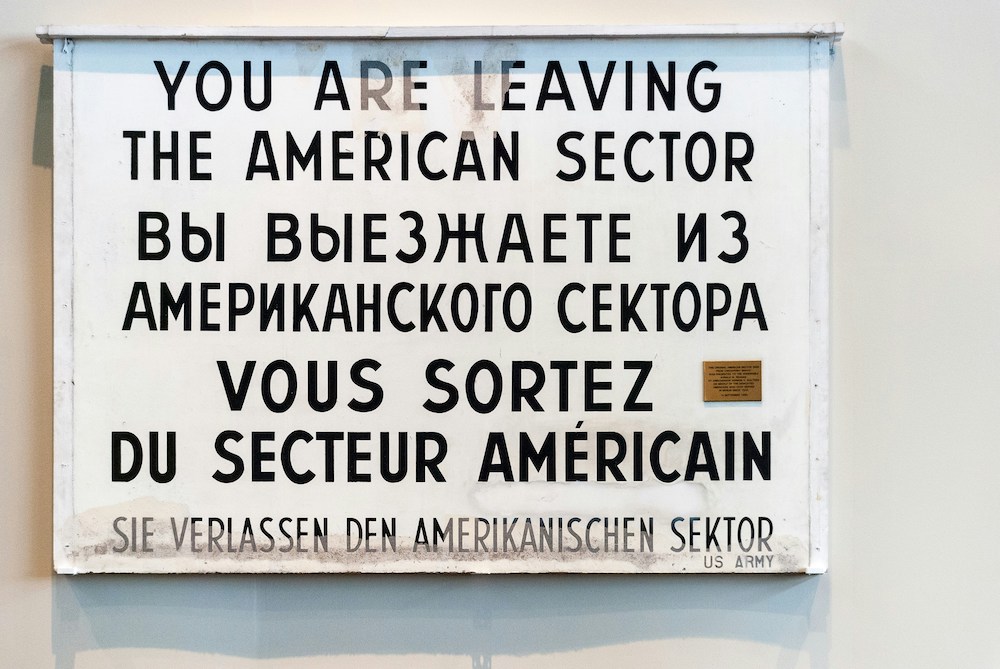

Expression, publication, lecture : des libertés à défendre

Depuis la Foire du Livre de Londres, cinq organisations internationales représentant les auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires cosignent une déclaration. Ce texte, reproduit en intégralité ci-dessous, constitue un appel aux gouvernements et aux sociétés dans leur ensemble à veiller sur des libertés fondamentales autour des textes et de leurs auteurs : expression, publication et lecture.

14/03/2024, 11:14

Traduire par l'IA, le risque d'“un appauvrissement sensible de la langue”

Face à la montée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction, l'Association des Autrices et Auteurs de Suisse (AdS) tire la sonnette d'alarme. Lors de son 15e Symposium suisse, l'association a publié une prise de position vigoureuse, soulignant les limites de l'IA en matière de traduction littéraire et réclamant une régulation claire pour protéger les droits et la valeur du travail humain.

06/03/2024, 12:54

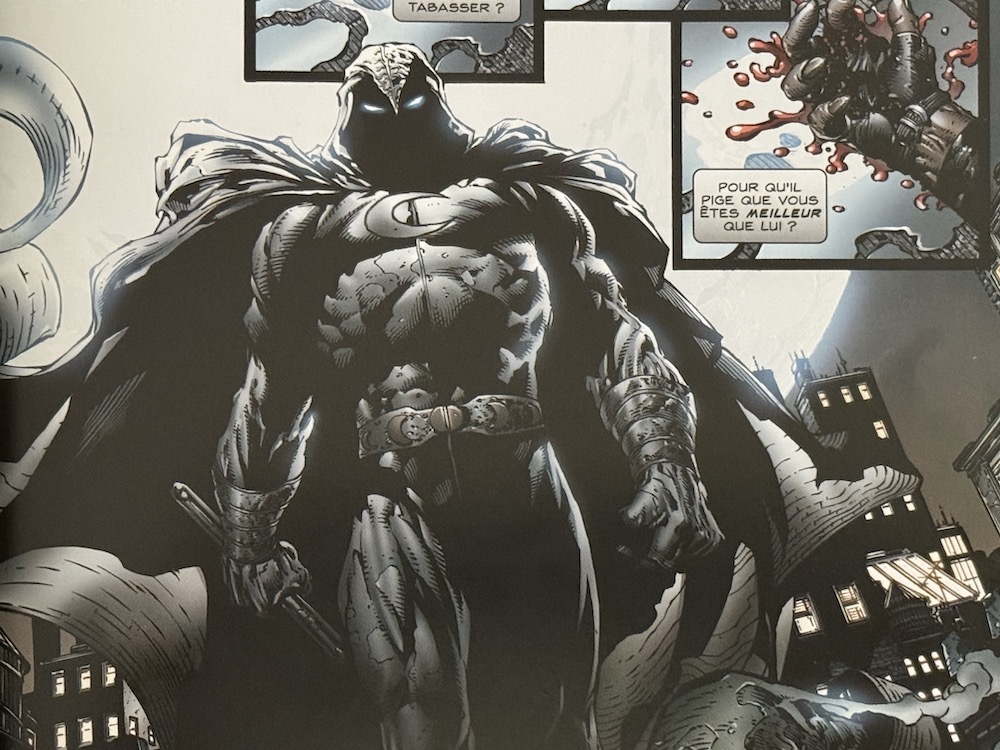

Moon Knight, justicier lunaire et passablement tordu

L’identité secrète est le propre du super héros – ça et les collants trop moulants. Apparu dans Werewolf by Night #32 en 1975, Marc Spector fêtera ses 50 ans de lutte contre le crime à New York : il protège les voyageurs, chers au dieu égyptien qui l’a choisi pour avatar. Non sans l’avoir sauvé de la mort. Mais ce personnage, atteint d’un trouble dissociatif, coexiste mentalement avec trois autres personnes. De quoi en faire un justicier atypique, dont les méthodes effraient.

06/03/2024, 12:16

Où en est la lecture dans les campagnes françaises de 2024 ?

En février 1967, l'ORTF diffusait un numéro de sa Bibliothèque de poche, dans lequel le journaliste disparu en 2012, Michel Polac, partait à la rencontre de bergers pour discuter de leurs lectures. ActuaLitté reprend le principe à l'occasion du Salon de l'Agriculture, en interrogeant des acteurs du secteur primaire, afin de vérifier : où en est le rapport au livre dans les campagnes de 2024 ?

01/03/2024, 18:53

Plutôt BFM que CNews : Isabelle Saporta, bientôt la porte ?

Dans quel monde une salariée dénigrerait publiquement l’une des sociétés de son employeur, sans se faire tirer l’oreille ? Mieux : présenterait comme plus brillante une entreprise concurrente, du même secteur d’activité ? Eh bien… soit les anti-Bolloré reverront leur copie quant aux “méthodes” (censure, liberté de parole brimée, etc.) chez Vivendi… Soit Isabelle Saporta prépare son départ de chez Fayard ?

29/02/2024, 15:42

"Les IA génératives menacent aujourd’hui l’activité des auteurs des arts visuels"

L'ADAGP l'affirme : « Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) générative, capables de produire instantanément des contenus visuels à la demande des utilisateurs, menacent aujourd’hui l’activité des auteurs des arts visuels. » En réaction à ce constat, la société de perception et de répartition des droits d'auteur a publié une déclaration générale d’opposition. Elle s'explique dans un communiqué, reproduit ici par ActuaLitté.

23/02/2024, 17:08

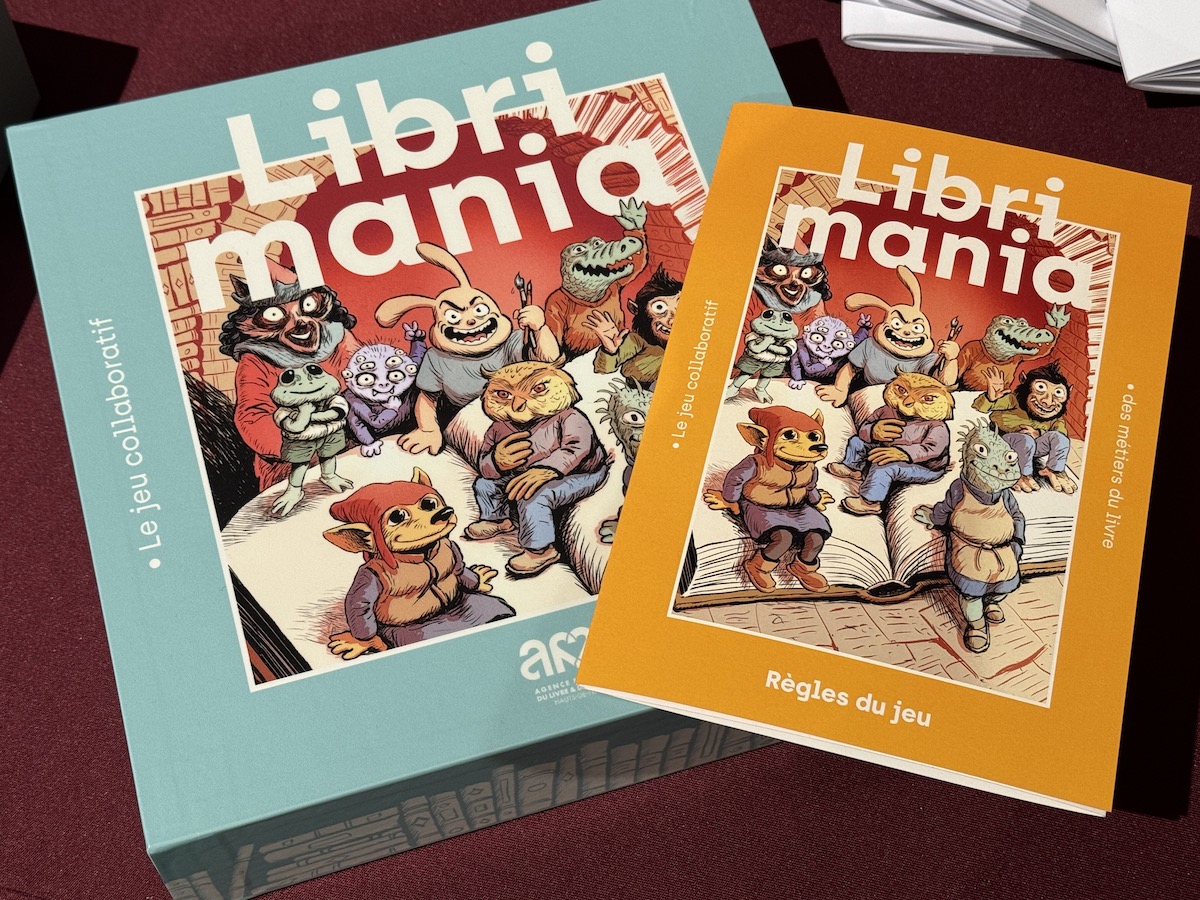

Librimania : le jeu que toute l'édition va s'arracher

#Noshorizonsdesirables – Foin des IUT et autres Masters pros Métiers du livre : voici le futur compagnon et prochain best-seller en librairie — s’il est un jour commercialisé — Librimania plonge les joueurs dans l’univers impitoyable… du monde du livre. Accrochez-vous à un dictionnaire ou une encyclopédie, ça décoiffe !

21/02/2024, 19:22

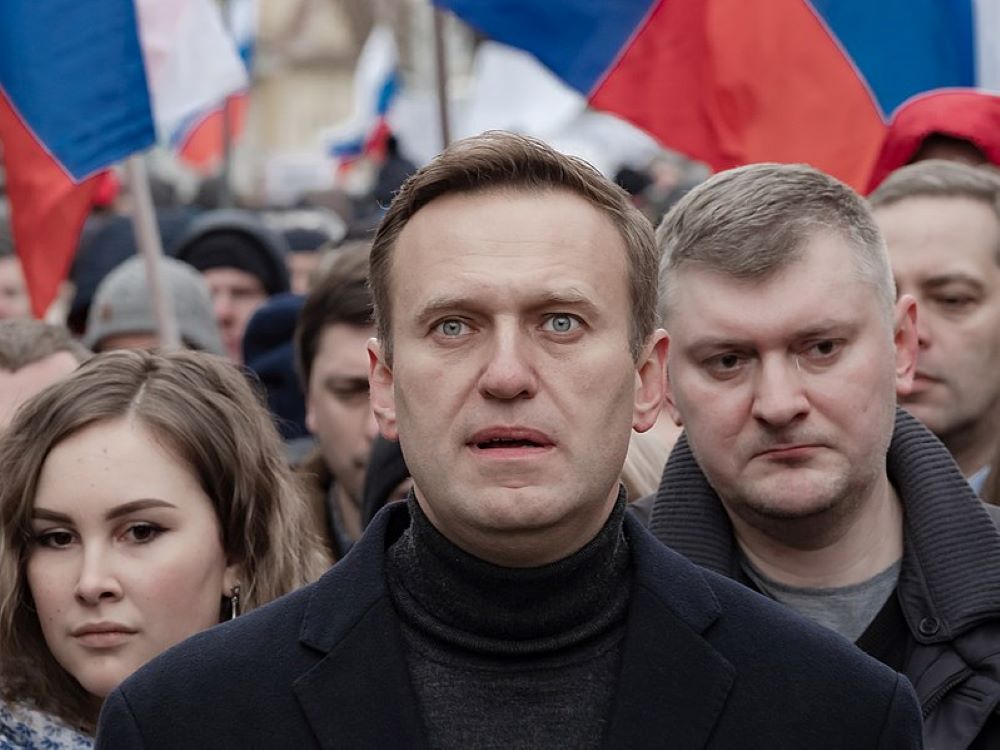

Mort d'Alexeï Navalny : “Il n’a jamais reculé devant le pouvoir”

Le décès d’Alexeï Navalny, survenu ce 16 février au centre pénitentiaire de Kharp à l'âge de 47 ans, provoque un soulèvement — et les regards fusent vers Vladimir Poutine, qui se serait définitivement débarrassé d’un opposant. Le Pen Club français a diffusé un hommage, ici proposé en intégralité.

17/02/2024, 10:49

Une nuit dans une yourte kirghize, bercés par la pluie

#AVeloEntreLesLignes — Partis à la conquête de nouveaux horizons, Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek pédalent à travers une odyssée littéraire. Leur défi ? Explorer le plus grand nombre possible de librairies sur un itinéraire qui les mène à vélo de Paris jusqu'à Oulan-Bator. Ils partagent avec ActuaLitté leurs aventures et découvertes dans ce journal de voyage.

16/02/2024, 15:24

L'étude sur le partage de la valeur du SNE, “un éclairage partiel et biaisé”

Dévoilée le 1er février dernier, l'étude sur le partage de la valeur du livre, commandée par le Syndicat national de l'édition, n'a pas vraiment convaincu. La quasi-totalité des organisations d'auteurs ont dénoncé ses résultats, assimilés à une pure et simple tentative de manipulation. L'Association des traducteurs littéraires français (ATLF) ajoute sa voix revendicative, dans un texte reproduit ci-dessous.

15/02/2024, 10:03

Une étude sur les revenus qui “ne reflète en rien la réalité” des auteurs

Le Syndicat national de l'édition, organisation patronale du secteur, a présenté le 1er février les données de son étude sur le partage de la valeur du livre entre les maisons d'édition et les auteurs. Une étude dont les méthodes et la présentation des résultats ont été largement décriées par les auteurs et leurs représentants. Le Conseil Permanent des Écrivains (CPE), dans un texte reproduit ci-dessous, signifie ses propres réserves, mais aussi ses attentes vis-à-vis du ministère de la Culture.

14/02/2024, 11:46

À vélo entre les montagnes et les yourtes

#AVeloEntreLesLignes — Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek se sont lancés dans une aventure exceptionnelle, celle de parcourir la distance entre Paris et Oulan-Bator à vélo. Tout au long de leur parcours, ils font escale dans autant de librairies que possible. Leur odyssée est couverte par ActuaLitté, qui partage leurs histoires au fur et à mesure.

14/02/2024, 10:33

7 Commentaires

nathalie

04/08/2020 à 08:26

bravo la langue de bois !

Malheureusement c'est une évidence que les bM sont de plus en plus désertées ! Il faudrait se poser aussi la question du point de vue du conseil au lecteur qui est quasi absent dans une BM informatisée, où tous les actes sont" robotisés" ( emprunt / retour sur des machines ) où le contact avec le personnel est donc de moins en moins facile et réduit à l'hyper minimum.

Et accuser les chiffres de cette étude de ne pas prendre en compte les moins de 15 ans est une absurdité, l'étude compare ce qui est comparable, sur plusieurs années.

Ce qui est très très inquiétant dans cette étude - et pas abordé dans cet entretien - est la façon dont seules les catégories CSP + restent stables dans la fréquentation depuis 30 ans, toutes les autres ( titulaires du BAC et moins ) sont en nette diminution . Là il faut se poser des questions !

Cécile

04/08/2020 à 09:52

Une réflexion importante est menée depuis une dizaine d'années sur les mesures d'impact et comment évaluer ce que les Américains appellent les outcomes. On peut lire à ce sujet le livre blanc rédigé il y a 4 ans par la commission AFNOR sur "Qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ?" (Disponible en ligne). D'autres ouvrages sont disponibles sur la question qui, au-delà des mesures quantitatives de fréquentation et d'activité évoquent des méthodes de mesures d'impact. Les travaux de l'OPC sur la question pour le SLL sont incontournables. La question ne devrait même pas être en débat ! C'est une évidence que les politiques publiques peuvent être approchées par du quanti, mais surtout du quali ?

Ribiata

04/08/2020 à 10:24

tout à fait d'accord avec Cécile, ces études d'impact et sur la valeur ajoutée sont à développer, elles fournissent d'excellents arguments à faire valoir aux élus et indiquent des pistes de services à développer.

Forbane

04/08/2020 à 13:00

La question est moins : "Lisent-ils ?", que "Que lisent-ils ?"...

Belaval

04/08/2020 à 19:02

La question: Que lisent-ils? dans ce contexte me fait craindre un regard péjoratif sur des mauvais genres ou des lecteurs de second niveau.

Donner l'envie de lire, c'est ce qui me paraît essentiel; tout le monde peut y contribuer!!

rez

12/08/2020 à 16:50

oui, il faut tenir compte de ce que les gens lisent. Ne pas le faire c'est de la mauvaise foi au mieux.

Oui, il faut parler d'inscrits. Les visiteurs ne réalisent presque pas de lecture profonde dans une bibliothèque. Le lien final de celle-ci est d'accompagner les gens dans la lecture et celle ci doit être une lecture capable de leur permettre de développer ses compétences, accéder à toute l'information dont ils ont vraiment besoin et développer des compétences nécessaires pour accéder à épanouissement.

Ne pas vouloir rentrer dans ces nuances sous prétexte d'être cool et compréhensif c'est faire de l'amalgame entre la revue closer et les ouvres de Dostoïevski. Lire et consulter facebook sur l'ordinateur public n'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de stigmatiser sinon bien au contraire de se préoccuper de comment mieux faire son travail avec un public qui change et que subit les embats de la société de consommation passive.

Rosemary

22/08/2020 à 10:19

Les formations à l'accueil du public et à la médiation existent depuis 2000 :mediateur du livre et de l'ecrit. Formation professionnelle mise en place conjointement entre le ministère de la culture et de jeunesse et sport pour les public éloignés du livre et de l'écrit et... Des mediatheque... Les discours d'aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 20 ans. Il est temps de réapprendre à écouter les retours pro d'aujourd'hui et aussi d'hier. Ça ns éviterait de tourner en rond et d'avancer. En fait ce qu'il manque ce sont les moyens humains de plus en plus réduits ds bcp de structures. Faire mieux avec moins ce n'est pas possible.