La présidentialisation des institutions régionales. Etude comparée : France, Espagne, Italie

Rédacteurs

Dossiers

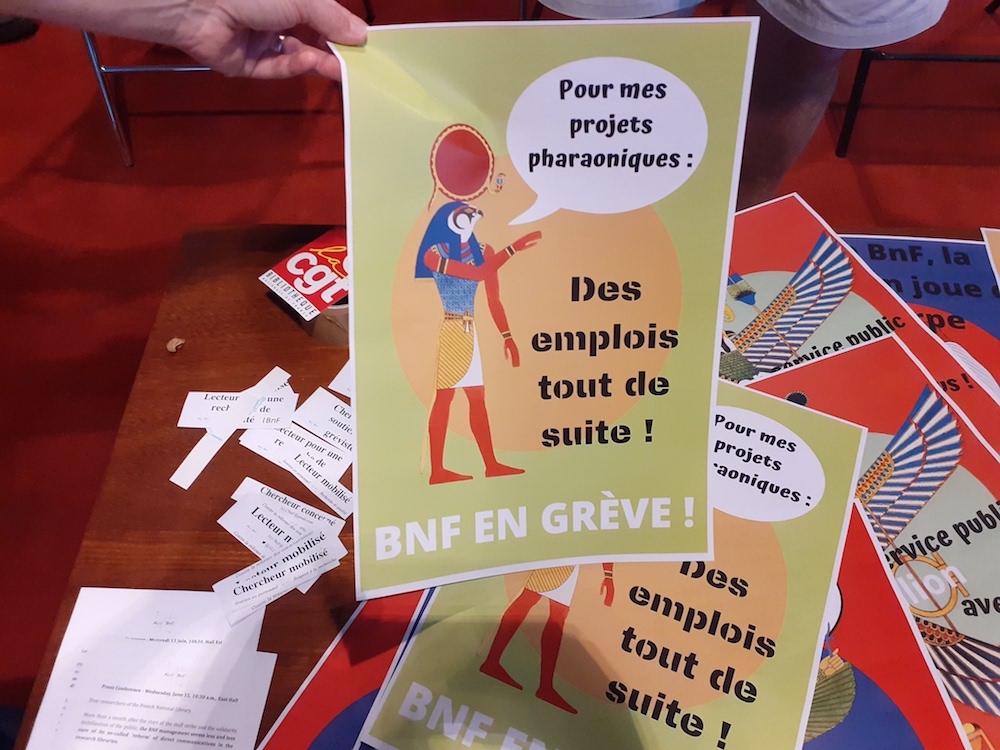

La Bibliothèque nationale de France (BnF)

La Bibliothèque nationale de France, abrégée en BnF, est un établissement patrimonial français des plus importants : c'est par exemple cette institution qui assume le dépôt légal des livres, et qui conserve un exemplaire de tous les ouvrages publiés en France. À l'origine bibliothèque du roi au moment de sa création, au XIVe siècle, elle est naturellement devenue la bibliothèque de l'ensemble du peuple français.

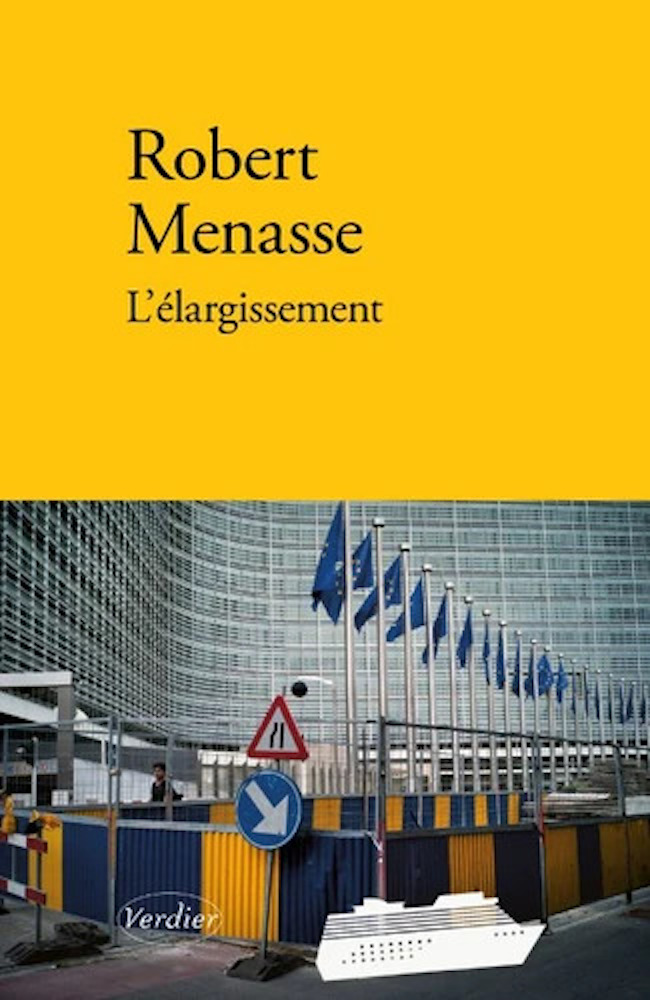

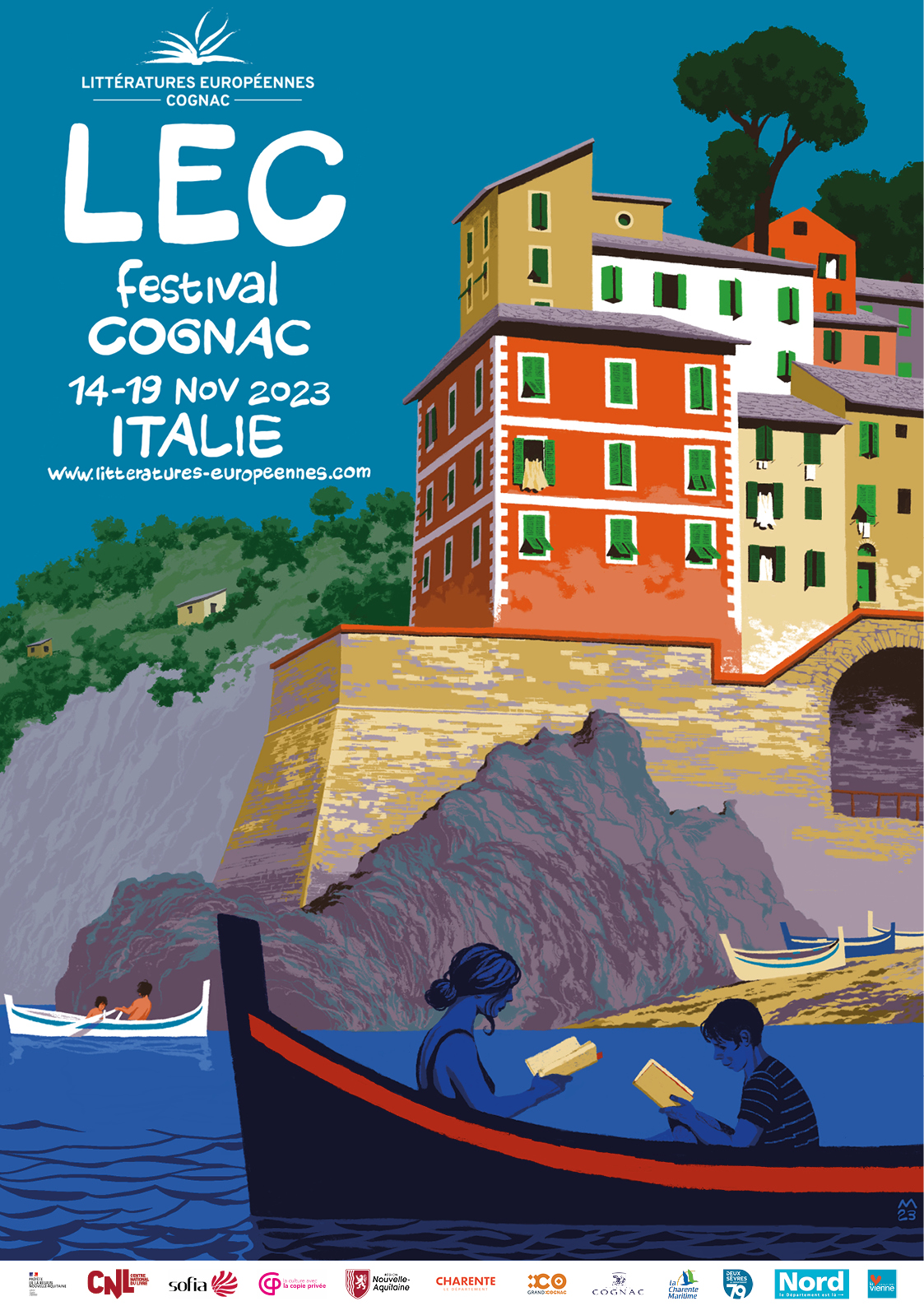

Les littératures d'Italie se donnent rendez-vous à Cognac

Le Festival des Littératures Européennes de Cognac (LEC Festival), fondé en 1988, est une célébration annuelle de la littérature européenne. Chaque édition explore un thème spécifique (région d'Europe, pays ou sujet d'actualité), offrant un panorama diversifié des lettres européennes tout en mettant en lumière les grands classiques mais aussi les écrivains contemporains.

La littérature à Montmorillon, sous la présidence de Franck Bouysse

Du 2 au 4 juin prochain, la manifestation littéraire dédiée aux territoires et à leurs réalités en mouvement revient. Ouverte à toutes et tous des plus petits aux plus grands, elle offrira lectures, rencontres, débats, projections, ateliers, spectacle jeune public, repas festif, balades patrimoniales...

Ouvrir les bibliothèques de France : Erik Orsenna au rapport

Mandaté par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, faisant suite aux promesses de campagne d’Emmanuel Macron, Érik Orsenna est devenu rapporteur. Aux côtés de Noël Corbin, il s’est embarqué dans un tour de France des bibliothèques, pour évaluer la situation, et proposer des solutions pour valoriser les lieux.

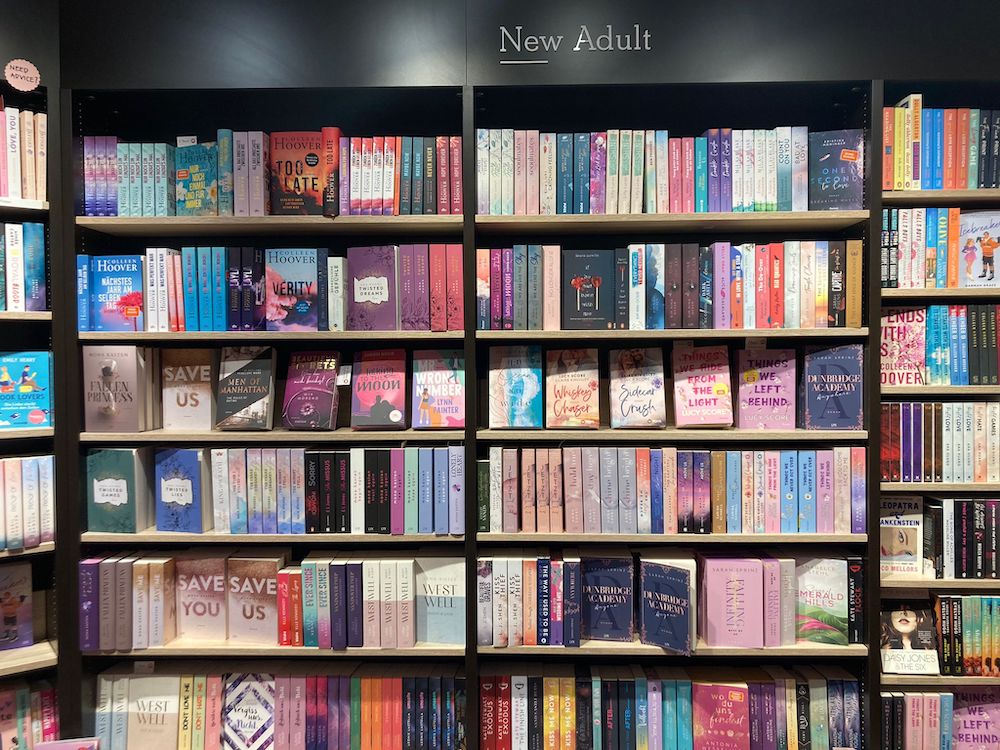

La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Événement international, la Foire du Livre de Francfort réunit chaque année pendant 5 jours, 7 500 exposants de 106 pays et près de 278 000 visiteurs. Cette manifestation emblématique accueille notamment 9 000 journalistes du monde entier, un millier d’auteurs et 600 agents littéraires.

Crédit photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0

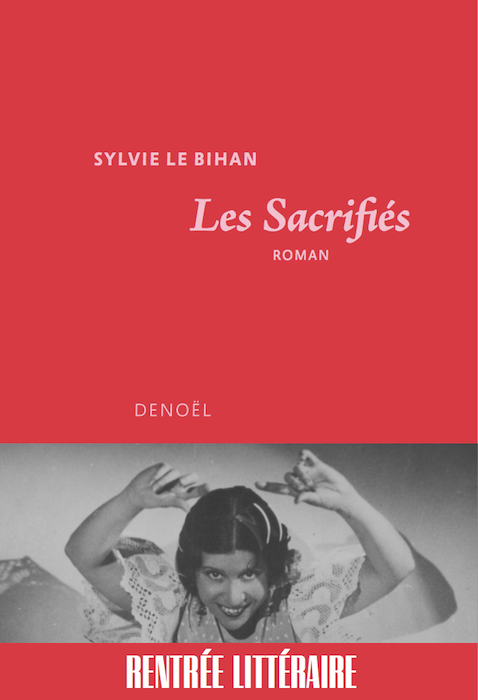

Romans, nouveautés : les livres de Franck Bouysse

Né en 1965 à Brive-la-Gaillarde, Franck Bouysse publie son premier roman en 2008, L’Entomologiste, aux éditions Lucien Souny. Entre 2008 et 2012, il signe une trilogie, la Trilogie H., aux éditions Les Ardents Éditeurs, avec des illustrations de Pierre Demarty.

Extraits

Droit

La présidentialisation des institutions régionales. Etude comparée : France, Espagne, Italie

04/2018

Psychologie, psychanalyse

L'institution et les institutions. Etudes psychanalytiques

Essais

L'institution et les institutions. Etudes psychanalytiques

09/2023

Droit comparé

La doctrine des "questions politiques". Etude comparée : Angleterre, Etats-Unis, France

01/2023

Littérature comparée

Mythopoétiques dantesques. Une étude intermédiale sur la France, l'Espagne et l'Italie (1766-1897)

07/2021

Théâtre

Le théâtre au miroir des langues. France, Italie, Espagne XVIe-XVIIe siècles

12/2018

-7fa1bcad-6cd8-4dc1-9aae-d36ae21de1d9.png)