Vous reviendrez à Berlin-sur-Meuse. Charleville sous l'occupation allemande 1914-1918

Extraits

Romans historiques

Vous reviendrez à Berlin-sur-Meuse. Charleville sous l'occupation allemande 1914-1918

10/2015

Histoire de France

PÉRONNE SOUS L'OCCUPATION (1914-1918)

04/2014

Histoire internationale

Namur à l'heure allemande (1914-1918). La vie quotidienne des Namurois sous l'occupation

01/2010

Histoire de France

L'ARRONDISSEMENT DE PÉRONNE SOUS L'OCCUPATION (1914-1918) - Tome 2

06/2014

Histoire de France

L'ARRONDISSEMENT DE PÉRONNE SOUS L'OCCUPATION (1914-1918) - Tome 1

05/2014

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Documentaires jeunesse

1914-1918

09/1998

occupation

Une famille roubaisienne sous l'occupation de 1914 à 1918. Journal de Marie Masquelier

11/2022

Romans historiques

Pensez à nous dans vos fêtes du coeur ! 1914-1918

06/2014

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 11, 1911-1912

06/2009

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 10, 1910-1911

06/2006

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Europe

Lille sous la griffe allemande, 24 août 1914-1er décembre 1915

03/2023

Littérature française

Nous vous aimons tous

07/2014

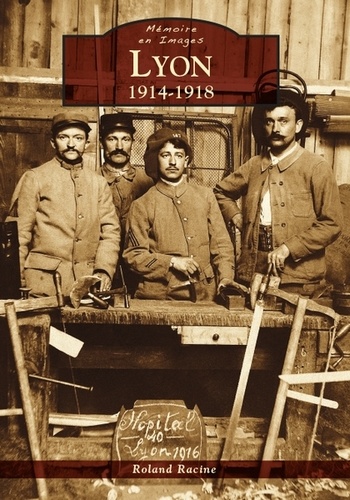

Régionalisme

Lyon. 1914-1918

10/2015

Sciences historiques

Rouen 1914-1918

07/2014

Histoire de France

Marseille 1914-1918

09/2014

Généralités

Hartmannswillerkopf. 1914-1918

07/2022

Histoire de France

Prisonniers 1914-1918

08/2013

Histoire de France

Larodde 1914-1918

10/2018

Première guerre mondiale

Reconnaître (1914-1918)

04/2022

BD tout public

Putain de guerre ! Tome 1 : 1914-1915-1916

11/2008

Histoire de France

1914-1918 les marins pêcheurs sous le feu ennemi

11/2018

Histoire de France

Quelques vérités sur la guerre de 1914-18. Deux frères, Joseph et Césaire, "Morts pour la France"

06/2017

Critique littéraire

Pourquoi nous battons-nous ? 1914-1918 : les écrivains face à leur guerre

02/2014

Sciences historiques

Le journal d'Henri Martin, 1917. Moussey sous l'occupation allemande

01/2014

Histoire de France

Lettres d'un syndicaliste sous l'uniforme, 1915-1918

09/2018

Histoire de France

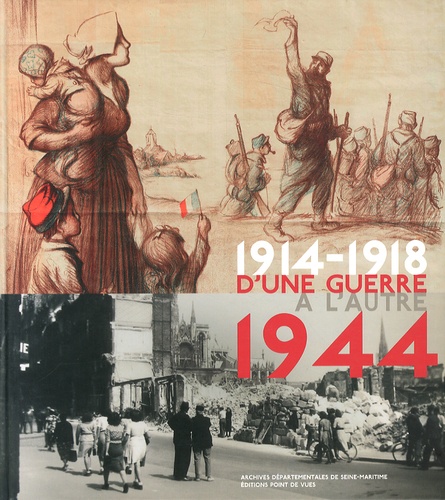

D'une guerre à l'autre (1914-1918 - 1944)

05/2014

Histoire de France

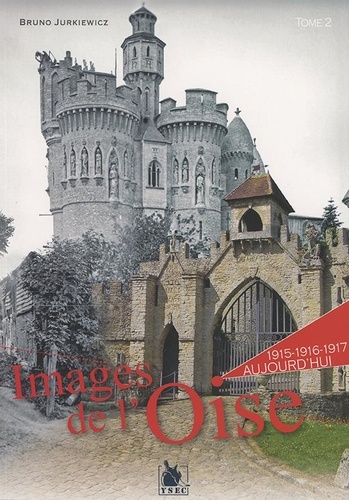

Images de l'Oise. 1918 & aujourd'hui

10/2012

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009