La Presse Clandestine dans la Belgique Occupée. Histoire d'un mouvement de résistance

Extraits

Première guerre mondiale

La Presse Clandestine dans la Belgique Occupée. Histoire d'un mouvement de résistance

03/2024

Histoire de France

La presse clandestine dans le Nord occupé (1914-1918)

03/2014

Résistance

La Lutte clandestine en France. Une histoire de la Résistance 1940-1944

04/2022

Lecture 9-12 ans

Histoires pressées : Pressé, pressée

08/2020

Histoire de France

La Résistance sacrifiée. Histoire du mouvement "Libération-Nord"

01/2006

Romans noirs

Le cycle clandestin : Citoyens clandestins

10/2015

Anglais apprentissage

Press & lex. Lexique de la presse

05/1993

Généralités

Histoire de la Belgique

09/2023

Histoire de France

Un préfet dans la résistance

01/2013

Historique

Le faux soir

11/2021

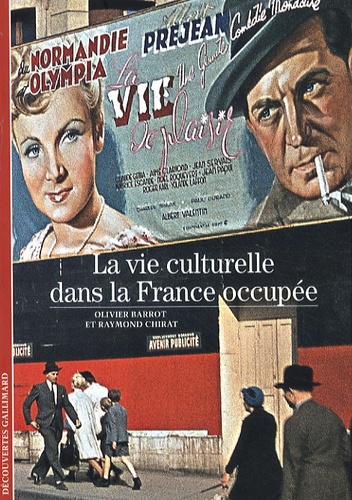

Encyclopédies de poche

La vie culturelle dans la France occupée

09/2009

Histoire de la musique

Une histoire de la presse rock en France

08/2021

Actualité et médias

Sarkozy et la presse. Histoire d'un désamour

01/2012

Histoire internationale

Les ondes en uniforme. La propagande de Radio Bruxelles en Belgique occupée (1940-1944)

06/2011

Policiers

La Clandestine

09/2009

Ouvrages généraux

Histoire de la Résistance en France

04/2023

Histoire internationale

Histoire de la Prusse

10/2005

Critique littéraire

La presse française historique. Histoire d'un genre et histoire de la langue

01/2021

Montagne

Chamois clandestins. Histoires d'un guide à la veillée

11/2014

Critique littéraire

Louis Guilloux. Un écrivain dans la presse

03/2014

Résistance

La Grande histoire de la Résistance

09/2023

Actualité médiatique France

Les Sans Radio. Histoire d'un mouvement citoyen

07/2022

Sociologie

Combat 1941-1974. Une utopie de la Résistance, une aventure de presse

09/2013

Histoire de France

Histoire secrète de la Résistance dans le Sud-Ouest

01/2011

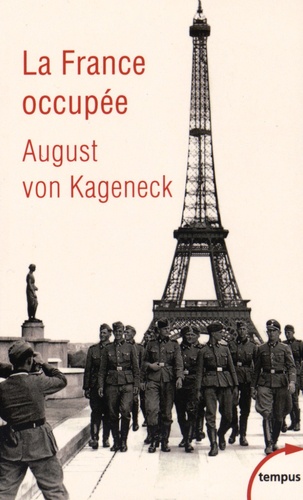

Histoire de France

La France occupée

09/2015

Histoire de France

Pabert. Journal d’un officier-brasseur dans la France occupée de la Grande Guerre

09/2020

Littérature anglo-saxonne

La clandestine de Jersey

02/2022

Vie chrétienne

Cultiver un mouvement. Guide de conversation. Acteurs d'un processus de mouvements

02/2023

Histoire de France

Les Maquisards. Combattre dans la France occupée

09/2019

Musique, danse

Du mouvement à la danse. Une histoire d'amour avec la Terre

10/2020