L'Institut suisse de Rome. Entre culture, politique et diplomatie

Extraits

Beaux arts

L'Institut suisse de Rome. Entre culture, politique et diplomatie

10/2014

Beaux arts

30 ans à Paris. Centre culturel suisse 1985-2015

01/2016

Histoire internationale

La politique méditerranéenne de la France. Entre diplomatie collective et leadership

07/1998

Sciences politiques

De la diplomatie étatique aux diplomaties polylatérales

09/2019

Ouvrages généraux

Suisse, une culture relative. À la découverte de la culture suisse

03/2023

Sciences politiques

Le Maroc, Israël et les Juifs marocains. Culture, politique, diplomatie, business et religion

11/2022

Sciences politiques

Diplomatie et diplomate. L'Afrique et le système des relations internationales

03/2010

Religion

François le diplomate. La diplomatie de la miséricorde

10/2019

Sciences politiques

Le diplomate et l'artiste. Construction d'une politique culturelle suisse à l'étranger (1938-1985)

10/2013

Généralités médicales

Psychiatrie, culture et politique

12/2019

Histoire internationale

La montagne suisse en politique

11/2013

Géopolitique

Géopolitiques de la culture. L'artiste, le diplomate et l'entrepreneur

09/2021

Philosophie

Culture, art, science et politique

08/2019

Géopolitique

La diplomatie économique et les affaires internationales au Moyen-Orient

02/2023

Histoire de France

Entre mythe et politique

01/1996

Sciences historiques

Entre vignes et politique

05/2010

Développement durable-Ecologie

Biodiversité. Entre nature et culture

03/2020

Sciences politiques

L'Action française, culture, société, politique. Tome 3, Le maurrassisme et la culture

06/2010

Sciences historiques

PARIS FIN DE SIECLE. Culture et politique

01/1998

Sciences politiques

L'Afrique entre cultures et conflits

05/2010

Histoire internationale

Regards sur le pays de Galles

01/2019

Sciences politiques

Politique suisse. Institutions, acteurs, processus

02/2023

Sciences politiques

La diplomatie des droits de l'homme. Entre éthique et volonté de puissance

10/2002

Histoire de la philosophie des

L'Esprit de sel. Science, culture, politique

01/1984

Sciences politiques

Le système de milice et la professionnalisation politique en Suisse

11/2019

Histoire internationale

Demain la Suisse. Dialogue avec Tim Guldimann, diplomate et citoyen

11/2015

Sciences politiques

Entre Sonderfall et intégration. Les partis politiques suisses à l'épreuve de l'Europe (1989-2014)

06/2019

Histoire et Philosophiesophie

L'histoire de l'INRA, entre science et politique

01/2018

Montaigne

Montaigne. Politique, religion, culture

04/2021

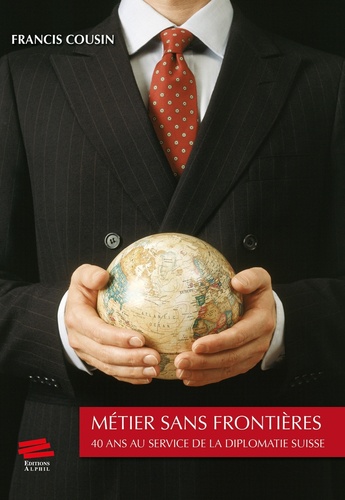

Sciences politiques

Métier sans frontières. 40 ans au service de la diplomatie suisse

05/2016