rodin baudelaire

Extraits

Monographies

Caillebotte. Peintre extrême

10/2021

Ecrits sur l'art

Devant la douleur des autres

10/2022

Beaux arts

Delacroix. La liberté d'être soi

11/2018

Critique littéraire

Correspondance

10/2017

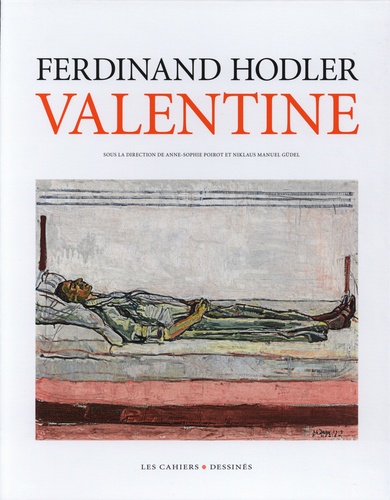

Monographies

Voir mourir Valentine

02/2023

Religion

Les femmes mystiques . Histoire et dictionnaire

04/2013

Sociologie

Classes ouvrières d'Afrique noire

07/1987

Correspondance

Nouvelles lettres retrouvées

01/2023

Sciences politiques

Retour aux Fondamentaux - Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)

10/2017

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 33, janvier 2007

01/2007

Politiques publiques

L'artiste, l'administrateur et le juge. L'invention du service public culturel ; Le rôle de Conseil d'Etat

09/2023

Préhistoire

Un bouquet d'ancêtres. Premiers humains : Qui était qui, qui faisait quoi, où et quand ?

08/2021

Littérature française

Faut-il oublier ces choses-là ?

11/2011

Critique littéraire

Alexandre Soljenitsyne, sept vies en un siècle

10/2011

Beaux arts

Erik Desmazières. Voyage au centre de la bibliothèque

10/2012

Montagne

Il faut imaginer l'alpiniste heureux ! Cahier de courses d'un alpiniste heureux

05/2019

Littérature française

Lalalangue (Prenez et mangez-en tous)

10/2022

Histoire des idées politiques

L'ordre de la transgression. La souverainteté à l'épreuve du temps global, Edition 2022

05/2022

Pléiades

Romans

07/1994

Beaux arts

Surréalismus N° 7, hiver/printemps 2021 : Le surréalisme aux USA

12/2020

Littérature Espagnole

Journal. Premiers cahiers 1954-1960

04/2021

Critique littéraire

VICTOR HUGO. Photographies de l'exil, Paris, musée d'Orsay et maison de Victor Hugo, 27 octobre 1998-24 janvier 1999

10/1998

Documentaires jeunesse

La boîte de Pandore

Société et citoyenneté

Saint-Nicolas

11/2022

Sports

Le grand livre du cyclisme français. Les meilleurs moments de la saison, Edition 2019

11/2019

Tourisme étranger

Nouvelles d'Afrique. A la rencontre de l'Afrique par ses grands ports

10/2003

Généralités

Légendes du Pays Basque

Fantasy

Le Sorceleur. Le Continent

11/2023

Généralités

Légendes d'Alsace

06/2022

Psychologie, psychanalyse

Laissons-les expérimenter ! Accompagner la construction des connaissances chez le jeune enfant

03/2020