psychanalyse

Extraits

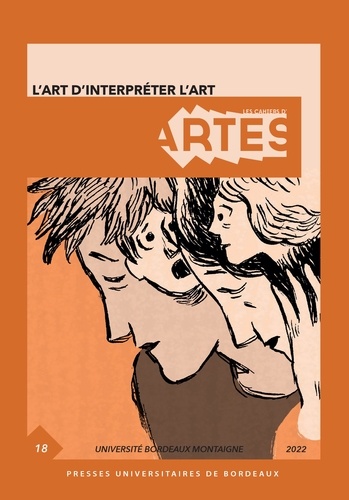

Ecrits sur l'art

L’art d’interpréter l’art

01/2023

Management

Conter et compter

10/2023

Critique littéraire

Lettres. Tome 1, 1929-1940

05/2014

Littérature française

Les veilleurs de chagrin

01/2012

Ethnologie

Essais d'anthropologie philosophique

02/2010

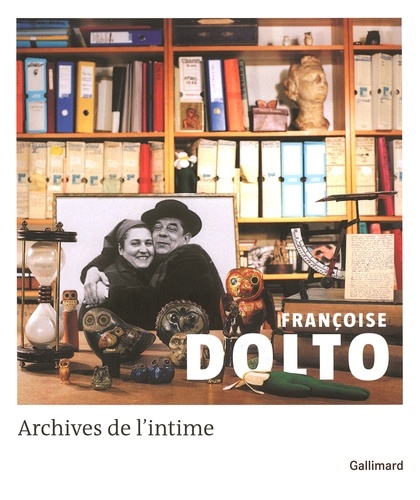

Psychologie, psychanalyse

Françoise Dolto. Archives de l'intime

12/2008

Développement personnel

La psychologie positive. Pour une vie et une société florissantes

11/2020

Philosophie

L'EXPERIENCE DE LA LECTURE. Tome 1, La soumission

10/1998

Histoire ancienne

Rencontre autour de nos aïeux. La mort de plus en plus proche

05/2019

Connaissance de soi

Comment je suis arrivé jusqu'à moi

09/2022

Aventure

Djinn Tome 3 : Le tatouage

04/2021

Ouvrages généraux

Exit homo?

11/2022

Cinéma

Images d'après. Cinéma et génocide au Rwanda

11/2010

Histoire et Philosophiesophie

Les raisons de la fiction. Les philosophes et les mathématiques

09/2004

Psychologie, psychanalyse

L'adolescent et ses monstres

04/2002

Actualité politique France

Macron et le prince de la république. Chroniques d'un quinquennat mouvementé

11/2021

Théâtre

ÉCRITS-CRIÉE - n° 3 et 4 - La revue du Théâtre national de Marseille. CRI-CRI 3 et 4

06/2022

Religion

Débaptisez-moi, pour l'amour de Dieu !

09/2006

Faits de société

L'auteur du crime pervers

11/2004

Psychologie, psychanalyse

Des gens ordinaires. Avec George Orwell et Donald Woods Winnicott

02/2018

Dessin

Chefs-d'oeuvre II

10/2022

Témoins

Ma longue métamorphose. De l'état clérical à la condition laïque

04/2021

Littérature arabe

Les carnets d'El-Razi

10/2023

Esotérisme

Hypnotisme et magnétisme. Somnambulisme, suggestion et télépathie, influence impersonnelle

07/2019

Littérature française

L'histoire et ses méthodes

01/1982

Psychologie, psychanalyse

Homoanalysants. Des homosexuels en analyse

11/2013

Psychologie, psychanalyse

La statue de Freud

02/1985

Religion

Cette lumière en nous. La vraie méditation

06/2014

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 2, L'Art de la contradiction

03/2009

Théologie

Vers une spiritualité renouvelée. Être et devenir

02/2022