Appple

Extraits

Science-fiction, heroic fantas

Les géants Tome 7 : Moon

10/2023

Rugby

Derrière l'armure

05/2023

Vie de l'Eglise

Vers l'effondrement. Crises des dogmes, des sacrements et du sacerdoce dans l’Eglise catholique

04/2023

Thèmes photo

Compétence Mac N° 74 : MacOS 12 Monterey. Bien débuter sur Mac

01/2022

Création de site internet

No-code. Une nouvelle génération d'outils numériques, 2e édition

03/2024

Critique littéraire

Journal 1954-1960. "Avec elle et la bande critique"

05/2020

Histoire ancienne

Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse. Tome 1, Le déclenchement de la guerre

11/2019

Littérature étrangère

Il y a mieux à vivre

03/2016

Littérature française

Le calice des secrets

01/2017

Littérature française

Les Rougon-Macquart Tome 8 : La Terre Le Rêve

10/2020

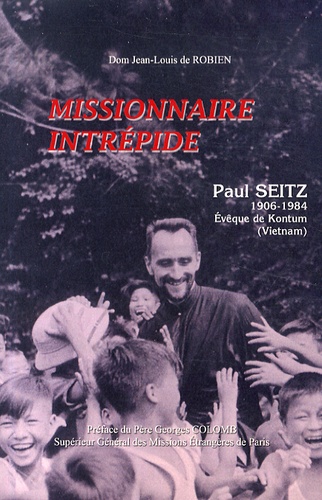

Religion

Missionnaire intrépide. Paul Seitz, évêque de Kontum (Vietnam) 1906-1984

07/2014

Littérature française

Les Rougon-Macquart Tome 7 : Germinal ; L'Oeuvre

10/2020

Musique, danse

Elvis Presley ou la revanche du Sud

11/2004

Actualité médiatique internati

Arménie. Les enfants de la guerre

09/2021

Nouvel âge

Les enfants indigo. Comprendre et accompagner ces enfants à la sensibilité "extra-ordinaire"

10/2023

Littérature étrangère

Rabere ou comment mourir de rage ?

09/2012

Récits de voyage

Le Courrier du Roi en Orient. Relations de deux voyages en Perse et en Inde 1668-1674

10/2005

Religion

Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux

08/2002

Littérature française

Les Rougon-Macquart Tome 4 : L'Assommoir ; Une Page d'Amour

09/2020

Littérature française

Les Rougon-Macquart Tome 6 : Au Bonheur des Dames ; La Joie de Vivre

10/2020

Littérature française

Horus

03/2021

Troisième République

Cinq années de ma vie, 1894-1899. L'autobiographie de l'accusé de l'Affaire Dreyfus

04/2021

Histoire antique

Hannibal dans les Alpes. De l'histoire au mythe

03/2021

Rome

Annibal dans les Alpes. Une étape majeure de la marche vers l'Italie de l'armée d'Hannibal Barca, réalisée à la fin de l'année 218 av. J.-C., au début de la deuxième guerre punique déclenchée contre Rome

03/2021

Histoire antique

Annibal dans les Alpes

10/2022

Histoire de France

Les traces coloniales dans le paysage français. Monuments et mémoires

03/2011

Notions

La vie spectrale. Penser l'ère du métavers et des IA génératives

10/2023

Littérature française

La comedie humaine les comediens sans le savoir. Les comediens sans le savoir

02/2023

Lycée

Contes et nouvelles (Maupassant). suivi d'un groupement thématique « Enfances volées »

04/2022

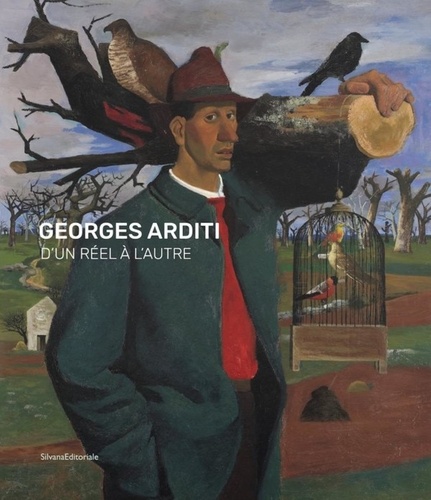

Art du XXe siècle

Georges Arditi. D'un réel à l'autre

11/2023