Géraldine Maillet

Extraits

Loisirs

Deuxième tour du monde de la magie et des illusionnistes

06/2012

Sports

Bernal et les fils de la Cordillère. Voyage au pays des grimpeurs colombiens

06/2020

Littérature française

Prolifération

03/2022

Beaux arts

Arearevue)s( N° 10 Eté 2005 : Vénus. Aspects des luttes et créations féminines

07/2005

Sciences historiques

Mon demi-siècle (1812-1862)

03/2020

Beaux arts

Vincent Van Gogh en 15 questions

02/2019

Monographies

Van Gogh. L'art plus grand

10/2023

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Biographies

Pierrot Posthume. Tome 1

01/2023

Biographies

Pierrot Posthume. Tome 2

01/2023

Histoire de l'art

Le réalisme. "Pourquoi réalisme il y a"

04/2024

Etudes de lettres

Littérature générale et comparée. Littérature générale et comparée. Fictions animales. Edition 2022-2024

08/2021

Géopolitique et Sciences polit

Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques Tle spécialité. Edition 2024

04/2024

Histoire de France

Chantres maudits de l'Europe nouvelle ! Conférences du Groupe Collaboration

08/2014

Poésie

Poésie spatiale. Une anthologie

11/2012

Sports

La fabuleuse histoire des lions indomptables. De Samuel Mbappé Léppé à Samuel Eto'o

05/2014

Travail social

Parole donnée. Entraide et solidarité en Seine-Saint-Denis en temps de pandémie

01/2022

Essais

Empavillonner

03/2021

Fantasy

L'âge de la folie Tome 1 : Un soupçon de haine

01/2022

Droit

Revue méditerranéenne de droit public N° 9 : Liberté(s) ! En Turquie ? En Méditerranée !

08/2018

Science-fiction

Aux douze coups de minuit

03/2019

Cinéastes, réalisateurs

Rob Rombout. La mise en scène du réel

06/2022

Immigration

Routes africaines de la migration. Dynamiques sociales et politiques de la construction de l’espace africain

03/2024

Pléiades

Robinson Crusoé

11/2018

Grands textes illustrés

Le lièvre et la tortue

03/2022

Critique littéraire

La poésie au XXe siècle. Tome 3, Métamorphoses et Modernité

11/1988

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 6, La poésie du XXe siècle Volume 3, Métamorphoses et modernité

11/1988

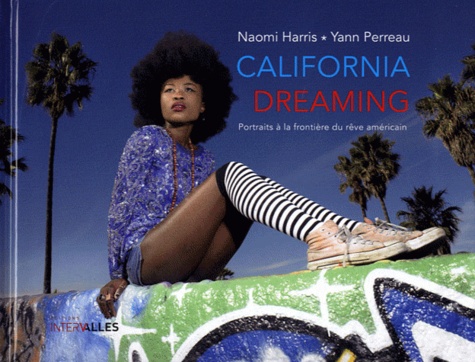

Sociologie

California dreaming. Portraits à la frontière du rêve américain

04/2011

Critique

Traité d'harmonie littéraire

04/2021

Littérature comparée

Revue de littérature comparée N° 377, janvier-mars 2021 : La RLC a 100 ans

08/2021