hitler

Extraits

Histoire de France

D-Day & Bataille de Normandie : 100 jours pour la liberté

05/2019

Histoire de France

Les déportés de France vers Aurigny (1942-1944)

01/2010

Histoire internationale

L'Allemagne de Weimar. 1919-1933

05/2007

Histoire internationale

Le péché du pape contre l'Afrique. Jésus-Christ outragé, l'Afrique courroucée

11/2019

Sciences historiques

Georges Claude. Le génie fourvoyé

02/2010

Critique littéraire

Valeurs et autres écrits historiques, politiques et critiques, 1923-1948. Volume 2

02/2002

Biographies

L'énigme Jean Marquès-Rivière

09/2021

Historique

Vivre et mourir à Auschwitz

09/2023

Histoire internationale

Quand l'esprit de Genève s'embrase. Au-delà de la fusillade du 9 novembre 1932

12/2012

Généralités

Ce que mon père n'a pas dit. Un passé russe

10/2021

Essais

Casablanca. L'aventure du film

05/2021

Littérature étrangère

Le Pendule de Foucault

02/1990

Policiers

La forteresse de Breslau

11/2012

Littérature française

Les prémices - volet 3- les Exilés de L'Arcange

05/2011

Histoire de France

Le musée disparu. Enquête sur le pillage d'oeuvres d'art en France par les nazis

01/2009

Histoire de France

André Malraux - Charles de Gaulle : une histoire, deux légendes. Biographie croisée

11/2016

ouvrages généraux

Fugitifs. Histoire des mercenaires nazis pendant la guerre froide

01/2023

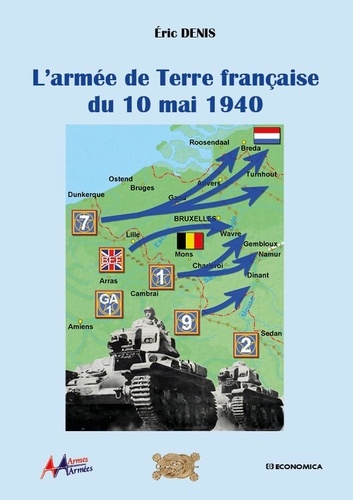

Militaire

L'armée de Terre française du 10 mai 1940

05/2021

Contes et nouvelles

Contes fantastiques des Carpathes

03/2021

Littérature française

Comment le dire avec circoncision ?

08/2019

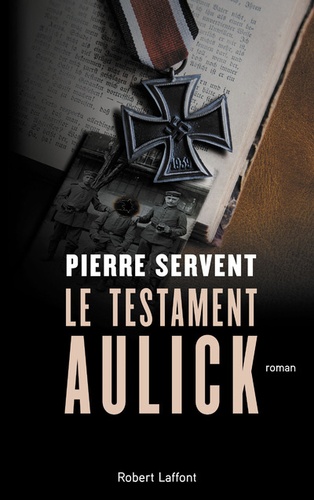

Littérature française

Le testament Aulick

11/2016

Sciences historiques

L'enseignement de la torture. Réflexions sur Jean Améry

09/2013

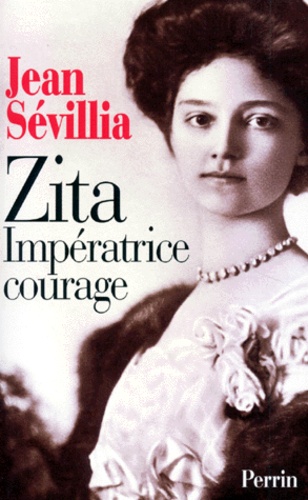

Histoire internationale

Zita, impératrice courage. 1892-1989

04/1997

Histoire internationale

Les Juifs dans le Reich hitlérien. Tome 2, Du nouvel avant-guerre au culte de la Shoah (1938-...)

10/2015

Histoire des idées politiques

Les origines du pangermanisme - 1800-1888

07/2022

Histoire de France

Le crime d'aimer. Les enfants du STO

04/2005

Littérature française

Les ténèbres du dehors

04/1981

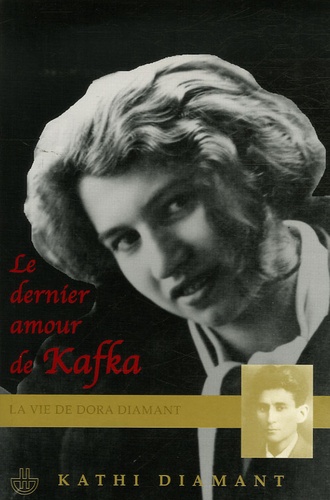

Critique littéraire

Le dernier amour de Kafka. La vie de Dora Diamant

10/2006

Histoire de France

Les Juifs de France durant la IIe guerre mondiale. Volume 2, La solution finale de la question juive en France. Traque, solidarité, puis vengeance : de l'été 41 à nos jours

04/2018

Théâtre

Annele Balthasar. Edition bilingue français-allemand

04/2018