reseaux sociaux

Extraits

Actualité et médias

Le choix de l'insoumission. Entretien biographique

09/2016

Littérature française

De la subordination au despotisme

07/2016

Sciences de la terre et de la

Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest

12/2015

Droit

Pacs et concubinage : les droits des personnes étrangères

11/2015

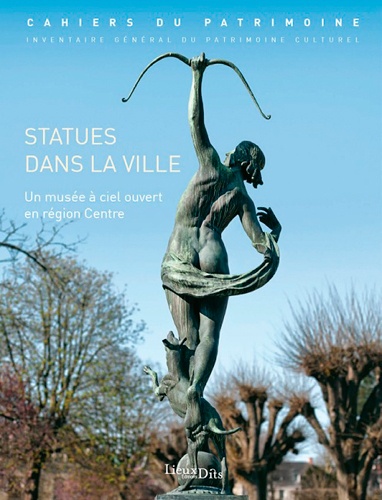

Beaux arts

Statues dans la ville. Un musée à ciel ouvert en Centre-Val de Loire

02/2015

Littérature scandinave

D’autres étoiles. Un conte de Noël

10/2022

Histoire internationale

Autour des morts de guerre. Maghreb - Moyen-Orient

02/2013

Revues Ethnologie

Terrain N° 74, printemps 2021 : Brigands

03/2021

Notions

Peut-on changer notre vision du monde ?. De l'individualisme néolibéral à l'individuation

02/2021

Santé publique

Guide pratique de la gestion du temps et des plannings à l'hôpital. 5e édition revue et augmentée

01/2023

Sciences politiques

Les stratégies de communication politique à l'ère du numérique. Etude de la campagne électorale de la coalition Lamuka de 2018

03/2022

Actualité politique France

La planification écologique

03/2021

Sylvothérapie

Tu grandiras parmi les arbres. La nature, source de (re)construction positive et heureuse pour nos enfants

03/2023

Assurances

Comprendre et conseiller la prévoyance collective

03/2021

Sciences politiques

Manières du monde, manières de guerre

04/2013

Pédagogie

Pratiques de coopération en classe

01/2019

Sociologie

Sociologie de la compétence professionnelle

01/1992

Sociologie

Critique de la pensée sociologique. Cours au Collège de France (1970-1971 et 1971-1972)

01/2023

Actualité médiatique internati

Les vaccins à l'ère de la Covid-19. Vigilance, confiance ou compromis ?

04/2021

Essais médicaux

Bourgeoise et rebelle. Mon combat pour devenir femme médecin

04/2021

Indiens

Pourquoi je ne suis pas une Indienne

04/2023

sociologie du sport

Le sport des solutions. Voyage en terre des possibles

03/2023

Sociologie

Pour un regard-monde. Entretiens avec Michel Sénécal

10/2010

Histoire de la danse

André Thomazo. La vie extraordinaire d'un homme ordinaire

05/2021

Science-fiction

Lothar Blues

03/2008

Conventions collectives

L'articulation des contrats collectifs. Essai dans l'ordre juridique national et transnational

05/2021

Sciences politiques

Soyons philosophes. Penser la politique du XXIe siècle

05/2021

Grèce classique

La Grèce classique. D'Hérodote à Aristote 510-336 avant notre ère

03/2022

Sports

Bansenshûkai. Le Traité des Dix Mille Rivières suivi des Cent Poèmes ninja de Ise Saburô Yoshimori

05/2013

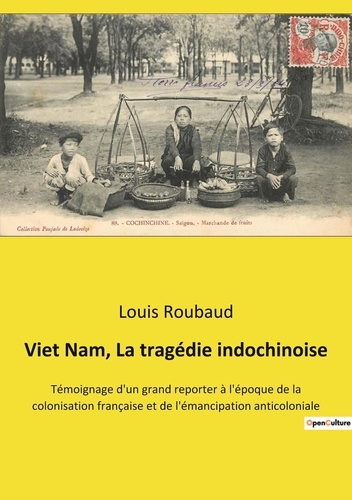

Empire colonial

Viet Nam, La tragédie indochinoise. Témoignage d'un grand reporter à l'époque de la colonisation française et de l'émancipation anticoloniale

11/2022