rapport%20edition

Extraits

Sciences politiques

L'ère des nouveaux Titans. Le capitalisme en apesanteur

10/2020

Critique littéraire

Témoignage en résistance

10/2007

Droit

Droit aérien africain

11/2019

Philosophie

Ce virus qui rend fou

06/2020

Critique littéraire

La parole au scalpel. Médecine et littérature chez L.-F. Céline et quelques-uns de ses contemporains

11/2019

Littérature étrangère

Dans son sillage

01/2020

Beaux arts

Si Venise meurt

09/2015

Littérature étrangère

Le paradis - un peu plus loin

04/2003

Sociologie

Sur cet instant fragile... Carnets janvier-août 2004

11/2004

Critique littéraire

"Je suis mort". Essai sur la narration autothanatographique

11/2018

Droit

Successions et libéralités. Edition 2019

03/2019

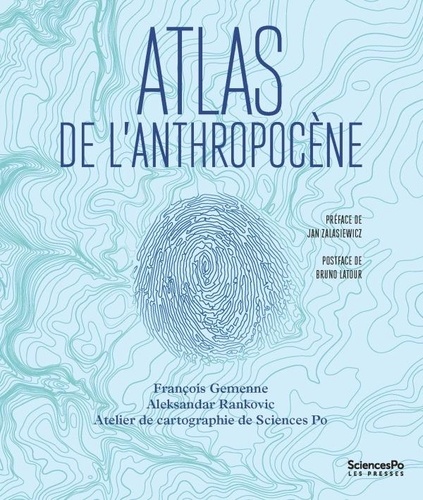

Géographie

Atlas de l'anthropocène

08/2019

Philosophie

Les mondes du voyageur. Une épistémologie de l'exploration (XVIe-XVIIIe siècle)

03/2018

Philosophie

Etre soi. Une introduction à Kierkegaard, Edition revue et augmentée

06/2020

Philosophie

Les passions

05/2015

Autres langues

BATAILLES PERDUES (OUVRAGE EN ARABE)

06/2022

Sociologie

La méthode d'analyse en groupe. Applications aux phénomènes sociaux-

08/2005

Ethnologie

Culture et dictature en Haïti. L'imaginaire sous contrôle

03/1986

Religion

Pourquoi donc être chrétien ?

10/2005

Histoire et Philosophiesophie

Sciences et histoire

01/2008

Sciences politiques

Les négociations d'otages

09/2015

Psychologie, psychanalyse

Alcoolisme. Le parler vrai, le parler simple

11/2005

Littérature française

La Langue qu'elles habitent. Écritures de femmes, frontières, territoires...

Etablies pour la plupart dans des territoires d'un entre-deux inconfortable, les écrivaines étudiées dans ce riche panorama de silhouettes féminines ont été amenées à cerner leur propre espace linguistique, littéraire et intime. Les approches critiques de ce volume se veulent également sans frontières. Stratégies d'écriture, liens méta- et intertextuels, affirmations identitaires, rapport à la langue comme à la sexualité ou aux origines structurent les différentes contributions de ce livre.

Au niveau identitaire, les frontières sont franchies et dépassées. Alexandra David-Néel, Assia Djebar, Maryse Condé, Vénus Khoury-Ghata, Leila Sebbar, Latifa Ben Mansour, Maïssa Bey, Nancy Huston, Yasmina Reza, Laura Alcoba, auteures au regard distancié, liées par des parentés d'écriture et de fi liation, tissent dans la langue française de fabuleux métissages. En transgressant les frontières du dire, ces écrivaines ont peut-être déplacé certaines bornes littéraires et dessiné de nouvelles poétiques de la littérature.

12/2020

Ethnologie

Sens dessus dessous. Organisation sociale et spatiale des Chimanes d'Amazonie bolivienne

04/2003

Littérature française

Une année au foyer

05/2014

Sociologie

Odyssées ordinaires

02/2022

Formation

Concevoir et diffuser une expérience de formation immersive. Intégrer la réalité virtuelle dans un module pédagogique

02/2022

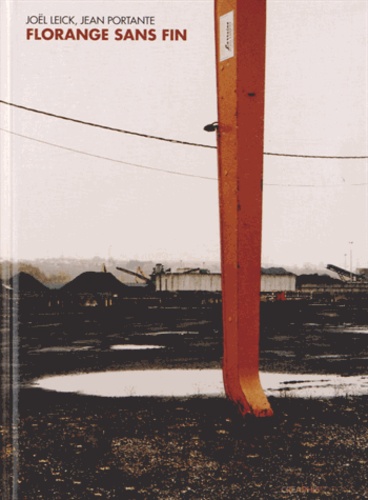

Photographie

Florange sans fin

10/2013

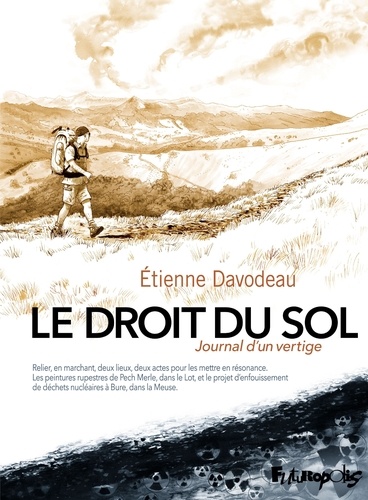

Réalistes, contemporains

Le droit du sol. Journal d'un vertige

En juin 2019, Etienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800km, entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l'humanité encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Etienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur, il lance l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace. De quelle planète les générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux qui naîtront après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur survie ? Il est de notre responsabilité collective d'avancer sur les questions énergétiques pour protéger la "peau du monde". Dans cette marche à travers la France, il est parfois accompagné d'amis, de sa compagne, mais aussi de spécialistes, qu'il convoque sur ces sentiers pour qu'ils nous racontent l'histoire unique du sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets, dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d'années. A la marge du témoignage et du journalisme augmenté, le Droit du sol marque le grand retour d'Etienne Davodeau à la bande dessinée de reportage.

10/2021

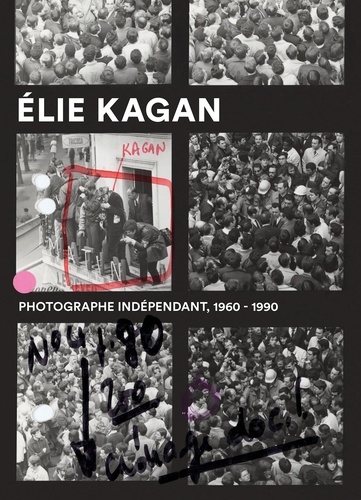

Photographes

Élie Kagan. Photographe indépendant, 1960-1990

02/2022