Lyon manifestation

Extraits

Musique, danse

Eugène Scribe ou Le Gynolâtre

03/2017

Beaux arts

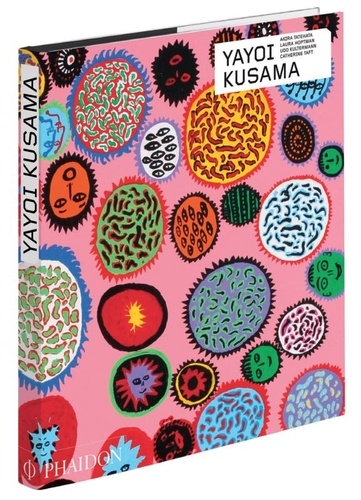

Yayoi Kusama

10/2017

sociologie du genre

Féminisme

02/2024

Connaissance de soi

Inventer des rituels contemporains. Pour vivre dans un monde incertain

05/2023

Développement personnel - Orie

Les métiers du tourisme

11/2015

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 2, La poésie du XVIe siècle

11/1979

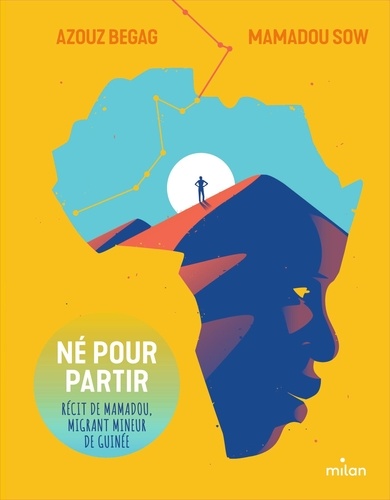

Romans, témoignages & Co

Né pour partir. Récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée

09/2023

Pléiades

Oeuvres de Jules Renard Tome 2

03/1971

Cinéma

Textes sur le cinéma

04/2012

Romans historiques

Sapiens Au matin du Monde Tome 3 : La terre promise ! Enfer ou paradis ?

03/2014

Monographies

Caillebotte. Peintre extrême

10/2021

Littérature française

Plus de lumière !

03/2023

Cinéma

Le corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités

02/2009

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Pléiades

Oeuvres de Jules Renard Tome 1

11/1970

Histoire de France

Sire Perceval au sanctuaire des chevaliers-prêtres de Sainte-Anne-de-l'étoile-du-sud

04/2018

Animaux, nature

Cinq ans de chasse dans l'intérieur de l'Afrique

09/2016

Revues

Schnock N° 50, printemps 2024 : Johnny Hallyday

03/2024

Littérature française

Une autre clarté. Entretiens 1997-2022

03/2023

Critique littéraire

La revue blanche

03/2010

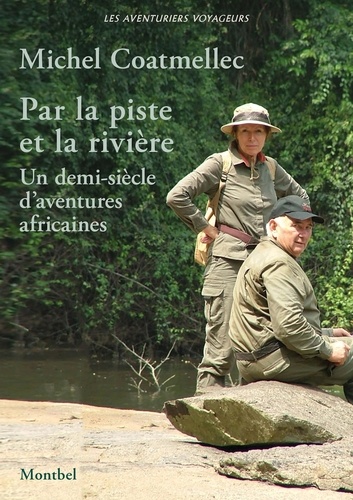

Dictionnaires et ouvrages géné

Par la piste et la rivière. Un demi-siècle d'aventures africaines

08/2021

Histoire régionale

VAUCLAIR. Un site cistercien

09/2021

Histoire de France

La grande histoire des Français sous l'Occupation. Volume 2, Quarante millions de Pétainistes

12/2019

Histoire de France

La croix, la tiare et l'épée. La croisade confisquée

05/2010

Sports

La fabuleuse histoire des lions indomptables. De Samuel Mbappé Léppé à Samuel Eto'o

05/2014

Bretagne

Contes et nouvelles du pont pissette

03/2021

Fantastique

La Forme de l'eau

04/2022

Cinéma

To be or not to be, Ernst Lubitsch. Un classique dans l'histoire

10/2014

Histoire de France

Images de l'Oise. 1918 & aujourd'hui

10/2012

Religion

Chrétiens de droite et de gauche

01/1966