Commission européenne directive TVA

Extraits

Thèmes photo

Voyages de mémoire

11/2021

Histoire internationale

Hezbollah, dernier acte

02/2014

Economie (essai)

L'Argent du football. Vol. 1 : L'Europe

09/2022

Sociologie

Sphères d'injustice. Pour un universalisme minoritaire

10/2023

Islam

Le pèlerinage à La Mecque. Une affaire française - Anthologie de langue française sur le hajj (1798-1963)

08/2021

Histoire internationale

L'Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l'an mil

06/2004

Récits de voyage

Dialogues. Europe, Amérique, Afrique, Israël

08/2021

Russie

Les Romanov. Une dynastie sous le règne du sang

05/2013

Photographes

Zanele Muholi

10/2021

Histoire internationale

Cosmopolitismes, patriotismes. Europe et Amériques, 1773-1802

04/2005

Beaux arts

L'Art au large

01/2013

Droit européen - Textes

Commentaire annoté de la Convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition

12/2022

Ouvrages généraux

La comtesse de Castiglione. Courtisane et influenceuse

05/2023

Sciences historiques

Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle

08/2012

DCG10 Comptabilité approfondie

Comptabilité approfondie DCG 10. Manuel et applications, 13e édition

07/2022

Littérature française

La roue de l'infortune

06/2023

Autres pays

Quand les Indiens parlaient latin. Colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle

10/2023

Géographie

Politiques d'aménagement du territoire. 2e édition

04/2010

Epistémologie

Le Grand Récit. Introduction à l'histoire de notre temps

09/2021

Sciences politiques

Le pari de la liberté. De Belleville à Sarajevo, de Tchernobyl à Kigali...

09/2013

Economie

L'Afrique face aux accords de partenariat avec l'Europe

12/2014

Critique littéraire

La conversion. Textes et réalités

08/2014

Histoire internationale

La régionalisation en Afrique. Essai sur un processus d'intégration et de développement

04/2017

Ethnologie

La vie quotidienne aux îles Loyauté. Maré au temps des Vieux

07/2012

Histoire de France

1962 l'année prodigieuse

01/2012

Sciences historiques

La France et les étrangers

03/2010

Histoire internationale

Bucarest. L'emblème d'une nation

03/2011

Histoire de France

La France du temps présent (1945-2005)

07/2010

Littérature étrangère

Le Radeau de pierre

12/1990

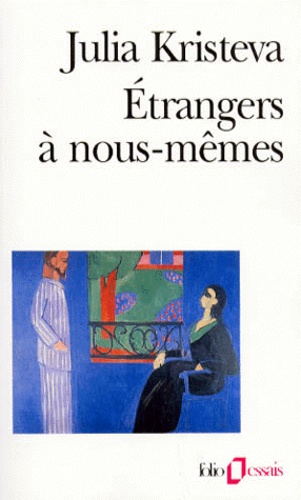

Psychologie, psychanalyse

Étrangers à nous-mêmes

12/1988