exposition girafe écrivain

Extraits

Littérature française

La pâqueline. Ou les mémoires d'une mère monstrueuse

Littérature française

Envoyée spéciale

01/2020

BD tout public

Les nouvelles aventures de Lapinot Tome 3 : Prosélytisme & Morts-Vivants. 1e édition

01/2020

BD tout public

Entretiens avec Lewis Trondheim. Edition

01/2020

Actualité et médias

Notre-Dame au bûcher

11/2019

Beaux arts

Nature et jardins de lice

11/2019

Poésie

Sous l'imperturbable clarté

09/2019

Beaux arts

Mur Murs. Jacques Kaufmann, architectures céramiques, Edition bilingue français-anglais

08/2019

Beaux arts

La boutique de produits dérivés. Stratégie contractuelle, lien avec les créateurs

07/2019

Décoration

L'heure pour tous, une montre pour chacun. Un siècle de publicité horlogère

06/2019

Histoire internationale

Lisbonne, ville ouverte

05/2018

Sociologie

Les métiers qui tuent. Enquête auprès des syndicats ouvriers sur les maladies professionnelles

09/2019

Théâtre

Jolis yeux, vilains tableaux

05/2000

Littérature française

La femme promise

01/2009

Littérature française

La pluralité des mondes de Lewis

10/1991

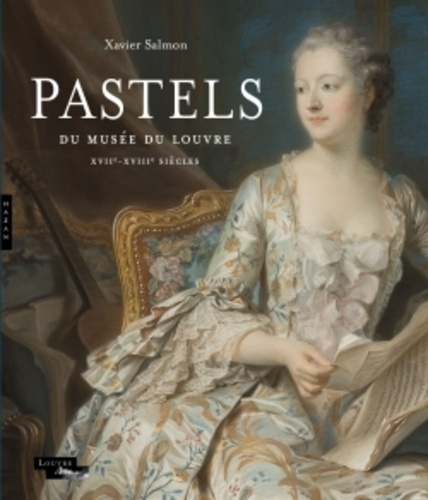

Beaux arts

Pastels du musée du Louvre. XVIIe-XVIIIe siècles

06/2018

Littérature française

L'homme que nous aimons le plus

02/2019

Histoire de France

Raconter la guerre. Souvenirs des élèves du département du Nord (1920)

09/2020

Beaux arts

Royan, l'image absolue. Cartes postales de la ville moderne

03/2014

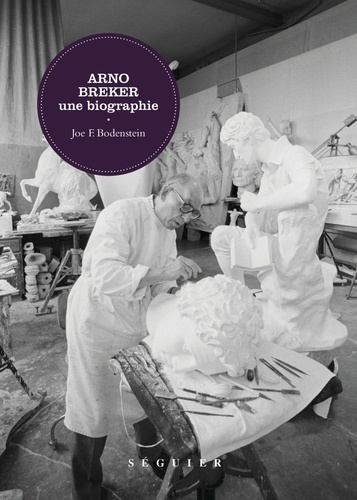

Beaux arts

Arno Breker, une biographie

05/2016

Beaux arts

J.-J. Eggericx. Gentleman architecte, créateur de cités-jardins

05/2013

Littérature française

Un regard par-dessus l'épaule. Souvenirs d'enfance

05/2012

Littérature française

Le Chah du Mahboulistan. Histoire orientale

10/2017

Religion

Marie Madeleine. Dans la mystique, les arts et les lettres Actes du colloque international Avignon 20-21-22 juillet 1988

04/1989

Beaux arts

Identifier le sujet dans le tableau. Les secrets de la peinture

09/2013

Education et santé

Boomerangs. Comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine

01/2023

Jung

Jung, explorateur de l'esprit

01/2023

Design

Genre 2030 – isdaT 2020. L.A.C. 2021, deux workshops, un display, et quelques autres agissements collaboratifs

02/2022

Décoration

Bijoux sculptures. L'art vous va si bien

02/2008

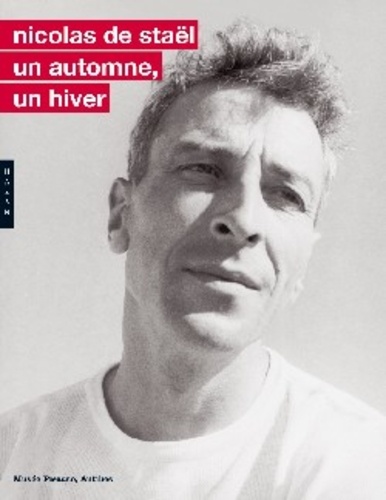

Beaux arts

Nicolas de Staël, un automne, un hiver

06/2005