Maya Flandin entretien

Extraits

Droit

Les accords internationaux de l'Union européenne. 3e édition

08/2019

Islam

Rumi et Shams. La voie spirituelle de l'Amour

10/2021

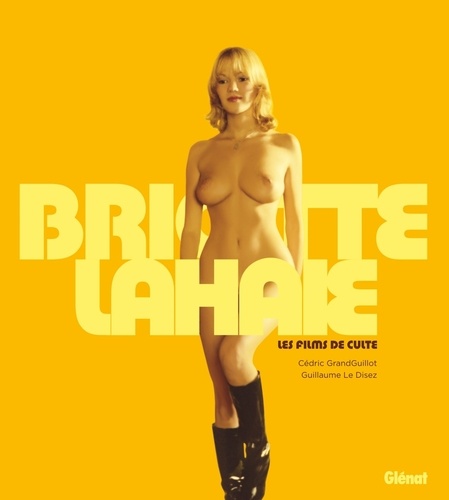

Cinéma

Brigitte Lahaie. Les films de culte, avec 1 DVD

11/2016

Cinéma

Le cinéma des années trente par ceux qui l'ont fait. Tome 2, L'avant-guerre : 1935-1939

01/2001

Cinéma

Le cinéma des années quarante par ceux qui l'ont fait. Tome 3, Le cinéma de l'Occupation : 1940-1944

01/2001

Cinéma

Le cinéma des années cinquante par ceux qui l'ont fait. Tome 5, La qualité française : 1951-1957

01/2001

Décoration

Dior. Par amour des fleurs

11/2020

Sociologie

Tel-Aviv. Le quartier de Florentine, un ailleurs dans la ville

06/2018

Sciences politiques

Europe, l'atout à défendre

12/2018

Romans noirs

Grenouille mortelle

03/2022

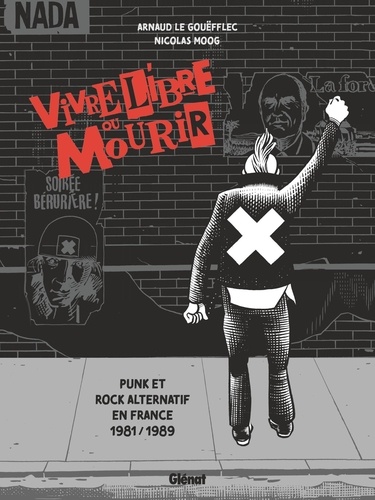

Indépendants

Vivre libre ou mourir. Punk et Rock Alternatif en France, 1981-1989

03/2024

Ethnologie

Résistance et utopie dans l'Amazonie péruvienne. Le sel de la montagne

09/2015

Critique littéraire

Pourquoi ce monde. Clarice Lispector, une biographie

03/2012

Philosophie

Lénine a marché sur la lune. La folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes

01/2022

Critique littéraire

Epigrammes/epigrammata. 1606-1612, Edition bilingue français-latin

04/2016

Littérature française

D'ici et d'ailleurs

03/2023

Esotérisme

La nature, nous vivons en elle et elle vit en nous

09/2021

Histoire internationale

Les grands procès du XXe siècle

10/2016

Actualité et médias

Le Pen. Une histoire française

11/2012

Musique, danse

Mikis Théodorakis par lui-même

04/2011

Littérature française

GHERASIM LUCA. L'intempestif

07/1998

Histoire de France

Ces Alsaciens qui ont infiltré Vichy

10/2018

Actualité et médias

Ce que je ne pouvais pas dire. 2007-2016

04/2016

Actualité médiatique internati

Public

03/2022

Art contemporain

À mains nues. Parcours de la collection du MAC VAL

04/2022

Ethnologie et anthropologie

Travailleurs de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre

06/2024

Essais

Analyse psychagogique des rêves. L'inconscient revisité et scotocentré

07/2022

Psychologie, psychanalyse

ANAE N° 158, février 2019 : Anxiété, troubles neurodéveloppentaux et des apprentissages

02/2019

Littérature étrangère

C'est ainsi

02/2012

Immigration

Vacances au bled. La double présence des enfants d'immigrés

11/2021