Blanquer réforme CAPES

Extraits

Littérature française

De Quel Amour blessé...

12/2015

Non classé

Donoso cortes

04/1997

Droit

La prise en charge des personnes âgées dépendantes en établissement. Regards sur la crise du modèle français des EHPAD

12/2021

Histoire de France

Jean Bichelonne, un polytechnicien sous Vichy (1940-1944). Entre mémoire et histoire

09/2015

Pédagogie

Etre enseignant aujourd'hui. Les paradoxes de l'enseignement français

07/2011

Dictionnaires et ouvrages géné

Par la piste et la rivière. Un demi-siècle d'aventures africaines

08/2021

Contrats de travail

Conditions de travail. Durée, rémunération, santé et sécurité, Edition 2021-2022

03/2021

Théâtre - Pièces

Victoria K, Delphine Seyrig et moi ou la petite chaise jaune

10/2021

Histoire de France

Cent Jours. La tentation de l'impossible mars-juillet 1815

08/2008

Poésie

Viens

01/2019

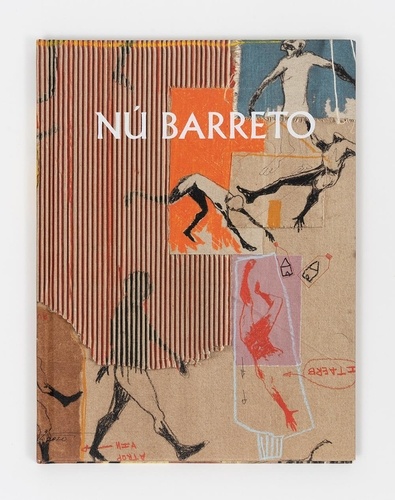

Monographies

Nú Barreto

01/2023

Droit public

Hôpital & Université : inspirations parallèles ?. Volume 2

10/2022

Droit

Droit social international et européen en mouvement. Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière

06/2019

Littérature érotique et sentim

L'Interne - Tome 1. Première année

09/2019

Poésie

Pressoir

09/2023

Sciences politiques

Crise et avenir de la démocratie

02/2018

Histoire de France

Dictionnaire Louis XIV

09/2015

Critique littéraire

La Bible d'Amiens ; Sésame et les lys. Et autres textes

04/2015

Immigration

Oranges amères. Un nouveau visage de l'esclavage en Europe

04/2023

Littérature anglo-saxonne

Votez Charlotte Walsh

03/2022

Méthodes de travail

La cassation en matière civile. Edition 2023-2024

06/2023

Egypte

Moi, Toutankhamon, ma vie de pharaon

10/2022

Europe

Dictionnaire amoureux de l'Ukraine

05/2022

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 2, La poésie du XVIe siècle

11/1979

Religion

Fécondité de la foi abrahamique. Une contribution à la lutte contre la pauvreté morale et à la construction de la paix Tome 1

06/2013

Religion

Fécondité de la foi abrahamique. Une contribution à la lutte contre la pauvreté morale et à la construction de la paix Tome 2

06/2013

Droit des obligations

La reconnaissance de dette

04/2024

Droit des sociétés

Droit des sociétés commerciales. 8e édition

09/2021

Droit du travail et de l'emplo

Droit de la négociation collective. Edition 2022-2023

10/2021

Théâtre - Pièces

L'insulte

03/2023