palmarès Angoulême Fauve

Extraits

Histoire de France

La haine et le pardon. Le déporté

03/2015

Sciences historiques

Histoire de la cavalerie des origines à nos jours

12/2010

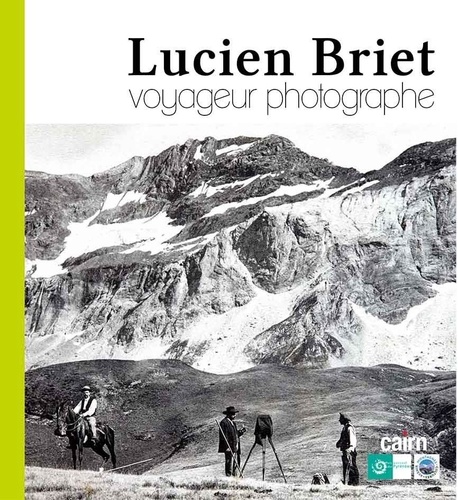

Montagne

Lucien Briet. Voyageur photographe

06/2019

Religion

Le Sens Mystique de l'Apocalypse

12/1996

ouvrages généraux

Internationalisme ou Résistance (1940-1957). Une Vie Contre le Capitalisme (4e partie)

07/2023

Théâtre

Max et Balthazar ; Des Chaussures pour une fugue ; Souffler n'est pas jouer ; Le trou ; Ma soeur inexplicable

11/2009

Théâtre

Le cimetière des voitures ; La cage ; Les batteurs du temps ; God'Ass ; Tranche 85

07/2010

Religion

Et la vie sera amour. Destin et lettres du père Dimitri Klepinine

10/2005

Littérature française

Alectone et autres textes

04/2019

Poésie

Le veilleur

08/2018

Littérature française

Fred - un instituteur laïque sous la Troisième République

05/2017

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Les états généraux de France de 1468 et 1484. Recherches prosopographiques sur les députés

10/2022

France

Expériences et micro-aventures en France

04/2022

Etoiles, galaxie, univers

La belle histoire des merveilles de l’Univers

10/2022

Littérature française

Souviens-toi ramier... Contes d'amour kabyles

03/2017

Littérature étrangère

Zoo

07/2023

Récits de voyage

Bouts du monde N° 38, printemps 2019

04/2019

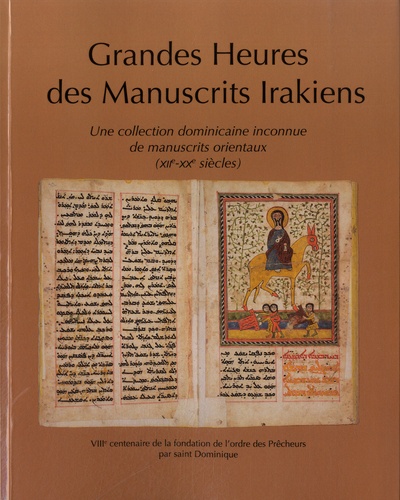

Beaux arts

Grandes heures des manuscrits irakiens. Une collection dominicaine inconnue de manuscrits orientaux (XIIe-XXe siècles)

05/2015

Littérature française

Théa et les portes du soir

04/2019

Critique littéraire

La littérature bretonne de langue française

11/2020

Thrillers

No Name Bay

07/2022

Elevages domestiques

L'Homme et l'Animal. L'invention de nouveaux liens

11/2021

Théâtre - Pièces

L'insulte

03/2023

Droit

L'autorité parentale en question

03/2004

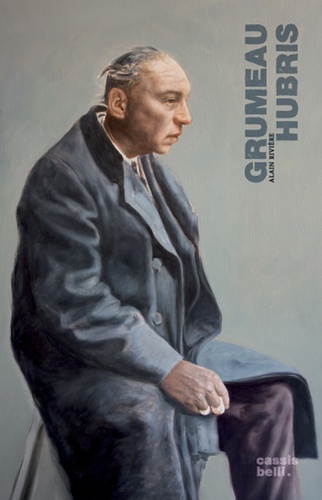

Littérature française

Grumeau & Hubris

09/2018

Romans historiques

Eve

10/2016

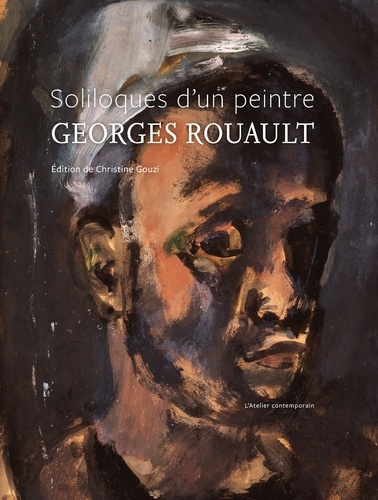

Ecrits sur l'art

Soliloques d'un peintre. Écrits 1896-1958

10/2022

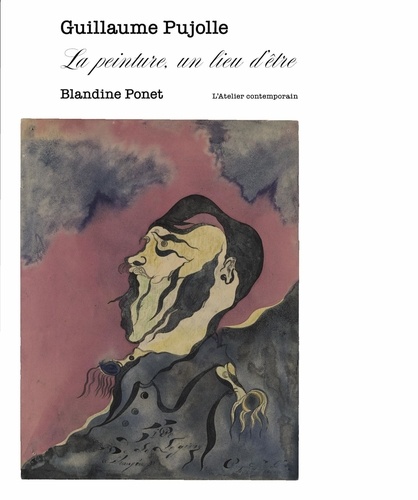

Monographies

Guillaume Pujolle. La peinture, un lieu d'être

01/2024

Histoire internationale

Histoire de la Russie. Des origines à nos jours

09/2014

Littérature érotique et sentim

Il était une fois noël #3

12/2020