dégradation bayeux

Extraits

Histoire et Philosophiesophie

La Terre et les Hommes

04/2017

Beaux arts

Conservation versus Conserverie

01/2022

Sciences politiques

Retour de flamme en Côte d'Ivoire

04/2010

Histoire et Philosophiesophie

WHY SEX MATTERS. A Darwinian Look at Human Behavior

01/2000

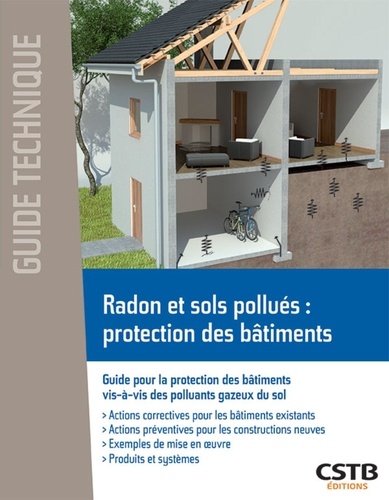

Bâtiments et travaux publics

Radon et sols pollués : protection des bâtiments. Guide pour la protection des bâtiments vis-à-vis des polluants gazeux du sol

08/2021

Mathématiques et sciences

Sciences CM1-CM2

10/2021

Agriculture

Régénérer la biodiversité. Equilibres écologiques et services écosystémiques

10/2021

Développement durable-Ecologie

Les forêts du bassin du Congo et l'adaptation aux changements climatiques

01/2014

Développement durable-Ecologie

Quand la ville mange la forêt. Les défis du bois énergie en Afrique centrale

06/2013

Religion

L'Evangile et la religion

02/2011

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 6, 1933-1936

11/1990

Littérature française

Le Blues de mes Afriques...

01/2015

Sciences de la terre et de la

Une agronomie pour le XXIe siècle

02/2019

Russie

La chute de l'Union soviétique. 1982-1991...2023

04/2023

Sociologie

Pour une pensée systémique

01/2023

Bénélux

Les dessins du diable

04/2024

Froid, climatique

Les ponts thermiques en travaux neufs et en rénovation. Mieux les connaître pour mieux les traiter, 2e édition

08/2024

Histoire de France

La vie quotidienne au XIe siècle

05/2010

Matériaux de construction

Couvertures et façades de chaume. De la ressource à la mise en oeuvre

03/2024

Vins et savoirs

Dionysos crucifié. Essai sur le goût du vin à l'heure de sa production industrielle, 2e édition

05/2023

Sciences historiques

Africains et Européens dans le monde atlantique. XVe-XIXe siècles

05/2014

Lecture 6-9 ans

La scène aux ados. Tome 1

11/2019

Histoire de l'art

Wednesdays at A's 300 Broome St. NY 1979-1981

10/2021

Faits de société

La rage sécuritaire. Une dérive française

01/2011

Policiers

Les gestionnaires de l'apocalypse Tome 3 : Le bien des autres

02/2012

Actualité et médias

Gauche. Génération 2012. Ce que nous voulons

10/2010

Religion

Le Dhimmi. Profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du nord depuis la conquête arabe

01/2018

Développement durable-Ecologie

Restons vivantes. Femmes, écologie et lutte pour la survie

Géopolitique

Le monde en 2040 vu par la CIA

04/2021

Littérature française

Vers la flamme

01/2023