publique

Extraits

Critique littéraire

Quelques bibliothèques de la famille royale sous la tempête révolutionnaire à Versailles. Tome 2

12/2018

Sociologie politique

Le président est-il devenu fou ?. Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'Etat

03/2022

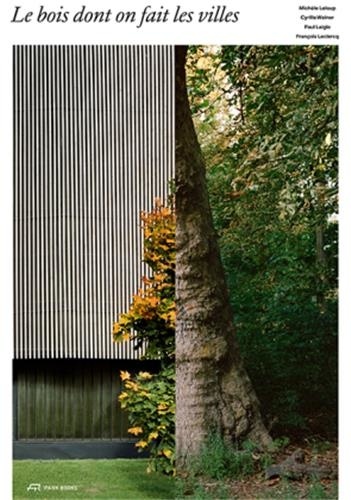

Architecture

Le bois dont on fait les villes

02/2022

Critique littéraire

Quelques bibliothèques de la famille royale sous la tempête révolutionnaire à Versailles

12/2018

Economie

Histoire économique et monétaire en Suisse occidentale (1589-1818). 3 volumes : Volume 1, Pouvoir, monnaie et faux-monnayage ; Volume 2, Catalogue des monnaies neuchâteloises ; Volume 3, Sources économiques, monétaires, politiques et pouvoir familial

05/2019

Religion

Chrétiens de droite et de gauche

01/1966

Droit pénal

Prostitutions de mineures. Trouver la juste distance

05/2022

Thrillers

Clowns

06/2023

Littérature anglo-saxonne

La fureur de vivre

03/2023

Histoire de la médecine

De la peste de Justinien à la Covid-19. Histoire des infections à Lyon

05/2021

Sciences politiques

Le génocide imaginaire en République du Congo

08/2019

Informatique

VMware vSphere 6. Concevoir une infrastructure de virtualisation

07/2019

Droit

L'Etat africain dans l'arbitrage international

12/2018

Sciences politiques

Le complexe de Suez. Le vrai déclin français (et du continent européen)

10/2015

Economie

La justice et la répartition fiscale dans l'économie politique de John Rawls

11/2017

Pédagogie

La ferme des enfants. Une pédagogie de la bienveillance

11/2011

Histoire de l'art

Une histoire intime de l’art. Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu

04/2023

Musicologie

Fragmente-Stille, an Diotima de Luigi Nono

11/2021

Monographies

Matthieu Laurette. Une monographie dérivée (1993-2023), Edition bilingue français-anglais

12/2023

Actualité et médias

Ce que je ne pouvais pas dire. 2007-2016

04/2016

Monographies

Corpus Painting, Xie Lei

02/2023

sociologie du genre

Féminisme

02/2024

Non classé

Le Trombinoscope Audasud. Volume 1, 20 Trombinoscopies

06/2022

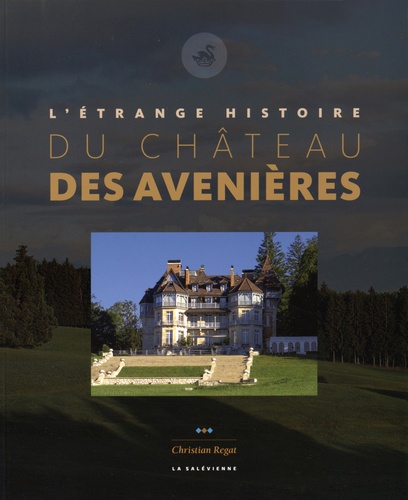

Régionalisme

L'étrange histoire du château des Avenières

12/2014

Critique littéraire

Mon Kafka. Kafka, l'unique

10/2015

Critique littéraire

Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 60/2020 : Ne les laissez pas lire ! Censure dans les livres pour enfants

03/2020

Sociologie

Cachez cet islamisme. Voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture

06/2021

Ecologie politique

Ecolos, mais pas trop... Les classes sociales face à l'enjeu environnemental

04/2024

Associations

Comment gérer une association. Gestion administrative, juridique, fiscale et comptable

02/2023

Droit

Agences de voyages et de tourisme. IDCC : 1710-412, 21e édition

09/2016