Rowling Harvard discours

Extraits

Religion

Y a-t-il des Africains au ciel ? Essai d'eschatologie afro-kame

05/2011

Théâtre

Le cimetière des voitures ; La cage ; Les batteurs du temps ; God'Ass ; Tranche 85

07/2010

Littérature française

Prenez garde à la conscience

10/1959

Critique littéraire

Ecrire l'Encyclopédie. Diderot : de l'usage des dictionnaires à la grammaire philosophique

01/1999

Immigration

Oranges amères. Un nouveau visage de l'esclavage en Europe

04/2023

Sciences politiques

Eric Zemmour a dit son dernier mot. Histoire d’un homme qui ne s’aime pas

02/2022

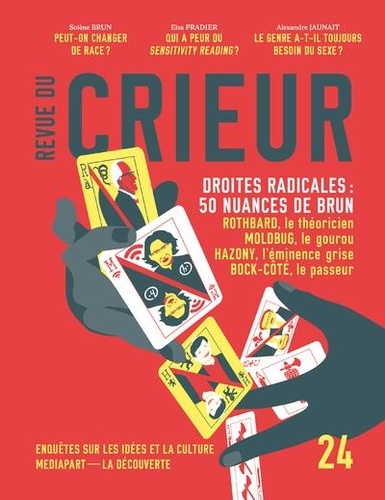

Revues

Revue du crieur N° 24 : Droites radicales. 50 nuances de brun

04/2024

Droit pénal

Prostitutions de mineures. Trouver la juste distance

05/2022

Histoire de l'art

Une histoire de l'art d'après Auschwitz. Volume 1, Figures disparates

04/2024

Monographies

Defaced! Money, Conflict, Protest

12/2022

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 5/2021 : Du droit à la littérature

05/2021

Littérature française

Ronde de nuit. Essai avec personnages

10/2016

Philosophie

Les puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine

12/1991

Psychologie, psychanalyse

ANAE N° 162, novembre 2019 : L'autisme et l'analyse appliquée du comportement (ABA) dans les pays francophones. Actualités et perspectives

11/2019

Littérature française

Théa et les portes du soir

04/2019

Histoire internationale

La Révolution russe, une histoire française. Lectures et représentations depuis 1917

01/2016

Histoire des Etats-Unis (1776

Les grands jours qui ont changé l'Amérique

09/2021

Cinéastes, réalisateurs

Rob Rombout. La mise en scène du réel

06/2022

Littérature française

Exposée

Eblouie par le projet, elle se met à travailler comme jamais. L'exposition a lieu, ne se passe pas très bien et même de façon plutôt bizarre... Les épisodes se truffent de souvenirs, scénettes, petites choses du quotidien, complications et coups de théâtre. Le rythme nous tient en haleine. Le moins qu'on puisse dire de Béatrice, est qu'elle sait écouter. De là, sa sensibilité au rythme formel de l'oeuvre écrite ou peinte, de là aussi la cadence du livre, structuré comme un poème ou un essai, à la façon du " discours amoureux " de Roland Barthes.

Il s'ordonne en douze strophes, chacune annoncées par un titre long comme un vers ou une sentence ou un proverbe, résumant non sans humour le contenu du chapitre, comme le fait la " morale " des fables. La relation des faits, toujours concise comme un scénario de film, s'anime de nombreuses remarques graves, pour ainsi dire rejetées sur les côtés - rasant les murs - pour passer inaperçues. La plupart du temps, elles trébuchent dans des jeux de mots : dérapages sur les deux sens d'un même vocable, dérives sur un élément secondaire, associations d'idées pour déboucher en poésie.

La décision de ne surtout pas se prendre au sérieux, domine. Pour y parvenir l'auteure se dédouble et invente un " autre " qui lui parle et la semonce. Ce " surmoi " prend l'aspect d'un courant d'air, des murs de la galerie ou de l'ami Edouard. Chaque fois le dialogue pose des questions importantes mais aussitôt il s'allège, se tourne en dérision et évite de conclure. Le passage vers l'imaginaire se fait d'une manière quasi rationnelle.

Basé sur des locutions à plusieurs sens, celui qui est choisi se trouve, d'une part, raccordé logiquement au contexte, d'autre part, le plus propre à développer le rêve. Le passage du réel à l'irréel ainsi se justifie ce qui surprend et amuse. Une grande liberté de ton traverse la langue. Des manières du langage parlé ou de l'argot côtoient les termes les plus châtiés et provoquent le même effet de drôlerie.

Le déroulement verbal ressemble au déroulement de la ligne dans les peintures de l'auteure (celles de sa dernière exposition). Le dessin se déploie sans idée préconçue, après de nombreuses esquisses pas tout-à-fait recouvertes, il reste, un profil, un corps à l'envers, des jambes en pleine course, s'enchaînant avec un autre profil tout aussi agité, qui s'avère être la tête d'un personnage, invisible d'abord, puis peu à peu révélé.

Une nécessité autre que la raison enchaîne les éléments. Extraits de la masse par trituration ils finissent par se fi

06/2013

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 3, Les Fleurs de Tarbes

06/2011

Pléiades

Œuvres

09/2019

Littérature française

Qu'est-ce que l'homme

02/2023

Littérature française

Le Bestiaire

06/2023

Faits de société

Jeunesses & engagements citoyens. - au-dela des malentendus

12/2023

Islam

Clefs pour comprendre l'oeuvre d'Ibn Arabi. Les Futûhât al-Makkyah

04/2024

Droit

Lien familial, lien obligationnel, lien social. Tome 1, Lien familial et lien obligationnel

09/2013

Essais

Les Templiers. Lieux et héritages du Temple Franc-Maçonnerie - Néo-Templiers

05/2022

Géopolitique

La revue internationale et stratégique N° 122, été 2021 : Une Europe géopolitique ?

06/2021

Grossesse et maternité

Le guide zéro tabou de la grossesse. Tout ce qu'on ne vous dit pas et plus encore

09/2021

Sociologie

Revue du MAUSS N° 61 : En commun ! Eloge des institutions partagées

05/2023