Compréhension

Extraits

Cinéma

Sous tant de paupières. Bergman avant la mondialisation des écrans

11/2010

Droit

Ni droite, ni gauche. L'idéologie fasciste en France, 3ème édition

09/2000

Poésie

Comme vous

08/2014

Religion

Le Christ des Evangiles

01/1965

Droit

L'Algérie, ses institutions, son droit à l'épreuve de la colonisation

01/2018

Psychologie du handicap

L'écoute psychanalytique de l'enfant sourd. Approche théorico-clinique de la surdité

10/2022

Béton armé

Les BFUP : bétons fibrés à ultra-hautes performances. Dessiner, calculer, construire

03/2021

Théologie

La relation à la Transcendance chez Adolphe Gesché

02/2023

Histoire militaire

Anthologie de la pensée militaire

08/2024

Psychiatrie

Oeuvres complètes. Tome 6, 1984-1985

05/2021

Secourisme

Mise à jour des fiches PSE selon les recommandations de 2023

03/2024

Lecture, écriture

Français CE/CM Quartier libre. Pack en 3 volumes : Lisa disparait dans son écran ; Nathan a des super pouvoirs ; Guide pédagogique

04/2022

Sociologie

Comment faire collectif ? Retours sur 48 expériences contemporaines - Méthodes et récit de l'enquête

04/2024

Littérature anglo-saxonne

Girls of Summer

06/2024

Histoire et Philosophiesophie

La belle histoire du cerveau

10/2020

Enseignement primaire

Les albums de Zatou. 4 albums + 1 livret pédagogique, avec 1 CD audio

09/2019

Beaux arts

Peintures et stucs d'époque romaine. Etudes toichographologiques

01/2021

Religion

Mohammed, prophète de l'islam

10/2016

Droit

Un autre droit pour un autre monde. Comment sortir des impasses du droit international contemporain ?

10/2019

Musique, danse

Pratique de la musica ficta au XVIe siècle dans les tablatures de luth. Edition en 2 volumes

05/2018

Esotérisme

Les plantes magiques : botanique occulte, constitution secrète des végétaux, vertus des simples

09/2020

Critique Poésie

Monde(s) et poésie. Au coeur des sciences du langage et de la culture

06/2023

Psychologie de l'enfant

La découverte sensorielle et émotionelle du bébé

09/2023

Histoire littéraire

Les Labyrinthes. Vingt mille ans de métamorphoses

09/2023

Philosophie et sociologie de l

Retour au réel. Essais pour se guérir des illusions du progrès

08/2021

Monographies

Azur

05/2022

Monographies

Azur. Edition de luxe

05/2022

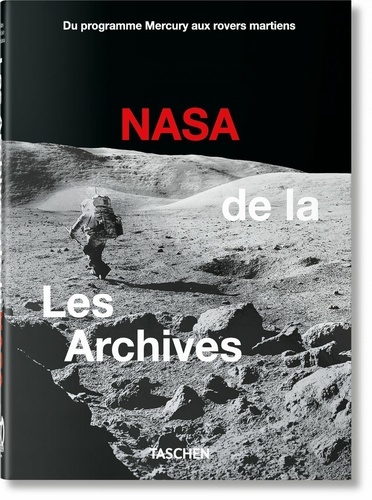

Cosmologie - Histoire

NASA archives

01/2023

Beaux arts

Pour une histoire du regard. L'expérience du musée au XIXe siècle

10/2017

Psychologie, psychanalyse

Se libérer de l'alcool en clair

03/2018