Eslite Japon

Extraits

Linguistique

Langue

05/2021

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Département des crimes vampiriques Tome 1 : Comment vexer un vampire

10/2021

Policiers

Le silence des vivants

10/2013

Histoire internationale

Histoire de Fribourg. Coffret 3 tomes

04/2018

Histoire de France

Les grandes heures du général Pétain

10/2018

Romans, témoignages & Co

Gamer Duo. T1 et T2

04/2022

Football

Ghetto football club

04/2023

Travail social

Le peuple d’ici-bas. Christine Brisset, une femme ordinaire

10/2022

Photographie

Compétence Photo N° 72, septembre-octobre 2019 : Bruit et netteté

11/2019

Littérature française

Le chiffre des soeurs

01/2012

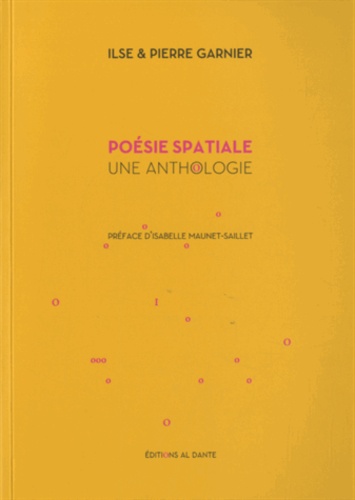

Poésie

Poésie spatiale. Une anthologie

11/2012

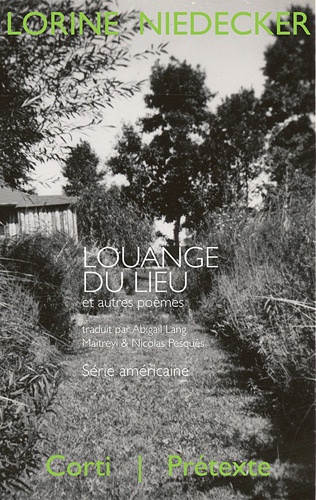

Poésie

Louange du lieu et autres poèmes (1949-1970)

11/2012

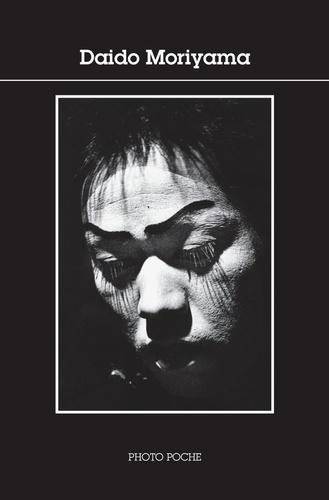

Photographie

Daido Moriyama

11/2012

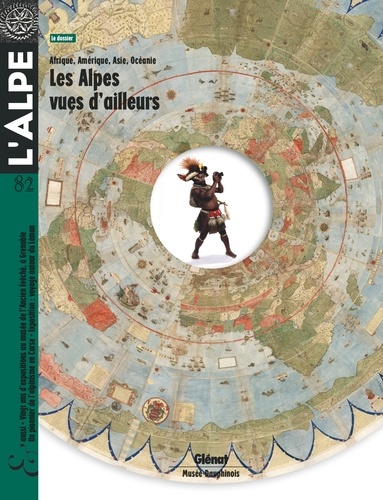

Montagne

L'Alpe N° 82, automne 2018 : Les Alpes vues d'ailleurs

09/2018

Critique littéraire

Albert Londres. Le prince du journalisme

09/2011

Cuisine provençale

Cuisine provençale d'aujourd'hui. De père en fille

05/2023

Critique littéraire

Argonautiques. Tome 3, Chant IV, Edition bilingue français-grec ancien

01/1981

Histoire littéraire

Correspondants de guerre 1918-1939. Maroc, Ethiopie, Espagne

02/2021

Histoire de France

La politique du sport et de l'éducation physique en France pendant l'Occupation

06/2018

Beaux arts

Adolf Loos et l'humour masochiste. L'architecture du phantasme

10/2019

Littérature francophone

Les chemins de l’espoir. Tome 1

10/2021

Sociologie

L'Etrange procès

03/1998

Biographies

Amadis Jamyn. Un poète et savant champenois au temps des guerres de Religion. Suivi de 8 poèmes inédits de Ronsard

06/2021

Revues de cinéma

Cahiers du cinéma N° 799, juin 2023

06/2023

Droit

Un avocat pour l'Histoire. Mémoires interrompus 1933-2005

03/2007

Histoire de France

Les rois thaumaturges

05/1998

Littérature étrangère

Jewish cock

Sciences historiques

L'engagement et l'émancipation. Ouvrage offert à Jacqueline Sainclivier

10/2015

Littérature étrangère

Bebuquin ou les dilettantes du miracle

04/2019

Manhwa

Les daronnes

02/2023