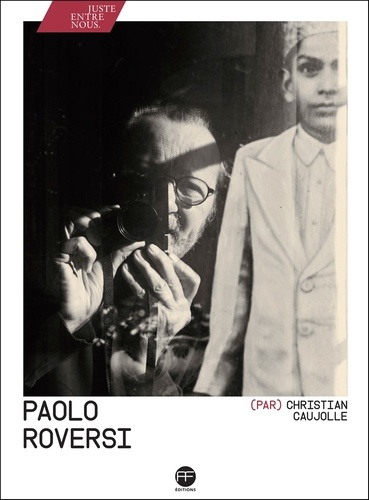

Paolo Roversi par Christian Caujolle

Si on le connaît surtout pour ses photographies dans le domaine de la mode, Paolo Roversi n'est surtout pas photographe "de" mode. Ce grand connaisseur de la photographie - qu'il collectionne avec un goût très sûr -, cet amateur, au plus beau sens du terme, de livres qui, dès sa jeunesse l'ont familiarisé avec les classiques comme avec les auteurs de sa génération, est photographe, tout simplement. Il considère chaque photo comme un "portrait", qu'il s'agisse d'un visage, d'une robe, d'un paysage ou d'une cafetière, et affirme sa passion pour August Sander, Diane Arbus ou Richard Avedon. Et évidemment Robert Frank dont il fut proche. Simplement parce qu'il cherche à "placer au centre du monde" ce qu'il photographie, qu'il s'efface pour pouvoir éliminer et épurer au maximum. Avec une grande élégance. Au début, cela n'a pas été facile. Le COVID 19 nous a empêchés de nous voir en face à face et nous avons dialogué par écrans interposés, ce que ni l'un ni l'autre n'aimons et qui ne se prête guère au type d'échange qui est la règle, la base et le fondement de ces discussions. Dès la première rencontre physique sur la terrasse du Studio Luce et malgré l'intempestif passage d'un hélicoptère, la parole est devenue plus fluide. D'autant que le lieu est accueillant, que le studio, dans un immeuble des années trente au sud de Paris fait cohabiter espaces de vie et de travail. Comme une évidence. Retrouvailles complices, échanges, partage. Et toujours cette bonne humeur élégante, ce sourire qui plisse au coin des yeux, ce rire fréquent et jamais haut, cet humour léger, une façon de ne pas se prendre au sérieux, une forme de prédestination au bonheur comme une décision de vie. On sent à chaque instant une exigence, par nécessité et, tout aussi forte, l'indispensable liberté qui ouvre les portes. Le rythme est souple, musical, à la fois ferme dans ses convictions et jamais arrogant. Français parfait et précis pour le plus italien des parisiens, ou, peut-être, le plus parisien des italiens. Peu importe, d'ailleurs. Oui, une évidente élégance. Comme, plus tard, dans son appartement lumineux au dernier étage d'un bel immeuble. Un univers habité, ni en désordre ni vraiment rangé, surtout pas arrangé. Un monde de livres, dès l'entrée et dans presque toutes les pièces. Des livres de tous types, poésie, roman, philosophie, littérature, photo évidemment, livres d'art et de remarquables exemplaires reliés de belles éditions anciennes - vu une originale de Paul et Virginie, un ouvrage de 1776 sur l'Italie avec des aquarelles magnifiques ou un exemplaire des Œuvres complètes de Jules César - qui viennent de son épouse, Laetitia, ancienne top model descendante des imprimeurs typographes Firmin Didot. Un monde de photographies, partout, dans toutes les pièces, au mur ou sur des rangements en bois à croisillons. Peu de photographies du maître des lieux, finalement, mais beaucoup de pépites, de Robert Franck - beaucoup - à Diane Arbus - dont le si rare autoportrait enceinte - à Kertész - un petit tirage inédit d'une vue de Paris –, plusieurs Shoji Ueda ou Louis Faurer. Et tant d'autres, mêlés à quelques photos de famille. Face à un mur entièrement couvert de photographies, bouleversant, un Lucio Fontana blanc, d'un format inhabituellement grand, très pur d'une seule entaille verticale. On aperçoit, dans une bibliothèque dont les portes vitrées protègent des livres particulièrement précieux, un petit paquet carré, emballage mystérieux des tout débuts de Christo. D'autres peintures au mur, dont une d'un ami. Ici, rien n'est décoration, on vit dans un environnement où l'art trouve tout naturellement sa place pour que l'on vive avec lui. On le respire. Mais il ne s'agit ni d'un musée, ni d'une monstration, encore moins d'une démonstration. Pas de logique, pas de hiérarchie, une manière plutôt d'autoportrait fait de bribes de souvenirs, de moments d'une vie, d'émotions préservées. Nous n'avons, finalement, pas tellement parlé de mode. Sans doute parce que ce n'est pas vraiment le propos, même si celui qui dit avoir été fortement influencé par August Sander est catalogué comme photographe "de mode" et que c'est son activité professionnelle principale. Mais il est évident que pour celui pour qui " tout est portrait " l'enjeu, le seul, est la photographie. Donc la lumière. Et une indispensable liberté que l'on retrouve dans la façon d'évoquer et sa pratique et des souvenirs, de se dire sans toujours se dévoiler, avec une pudeur qui n'est pas un calcul ou une cachotterie. La parole est fluide, les émotions et les souvenirs reviennent, les convictions, les commentaires, sans affectation. On se parle. Juste entre nous.

11/2022