Amazon autoédition scolaire

Extraits

Sciences politiques

Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 1, De la révolution surréaliste à la révolution prolétarienne, 1904-1939

05/2017

Philosophie

Cahiers de médiologie N° 3 : Anciennes nations, nouveaux réseaux

04/1997

Matières enseignées

Ateliers de philosophie à partir d'albums et autres fictions Cycles 2 et 3. Edition 2022

06/2022

Religion

L'Homme est une espérance de Dieu

05/2007

Psychologie du handicap

L'écoute psychanalytique de l'enfant sourd. Approche théorico-clinique de la surdité

10/2022

Revues

Cahiers Robinson N° : Les grandes vacances

Divers

Le plus beau métier du monde. Chroniques d’un prof des quartiers

08/2023

Littérature érotique et sentim

Demande à la maîtresse. Romance contemporaine

11/2019

Beaux arts

Diwãn des mots voyagés. Ecrits et oralités, une création collective autour de la Méditerranée

10/2019

Enseignement professionel

Français CAP. Edition 2019

08/2019

Littérature française

Le monde d'avant

02/2023

Guides gastronomiques

C'est meilleur quand c'est bon N° 2, septembre 2023

09/2023

Mathématiques (Bac pro)

Mon livret 2.0 de Mathématiques. CAP - BAC PRO, Edition 2021

08/2021

Critique littéraire

Correspondance 1917-1949. Avec Marc Allégret

11/2005

Littérature française

Tout paradis n'est pas perdu. Chronique de 2015 à la lumière de 1905

01/2016

Religion

Belley

01/1978

Ethique

Revue d'éthique et de théologie morale Hors-série, Août 2022

09/2022

Pédagogie

La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes

03/2024

Pédagogie

Bien débuter dans l'enseignement. Pratiques et repères professionnels

06/2010

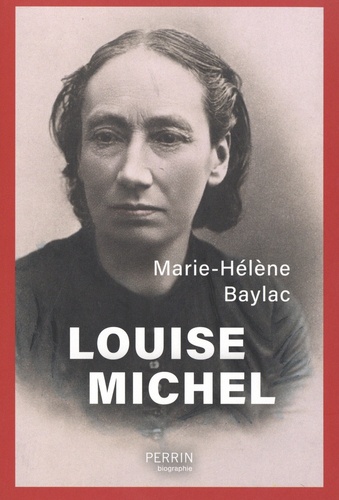

Ouvrages généraux et thématiqu

Louise Michel

01/2024

Professions médico-sociales

Je réussis le DEASS - Diplôme d'Etat d'assistant de service social. Domaines de compétences 1 à 4 avec socle commun DEEJE, DEES, et unité transversale d'initiation à la démarche de recherche

06/2022

Histoire de France

Les année 39-45 vécues et racontées par le "malgré nous" François Schaller

03/2016

Humour

Les cahiers d'Esther Tome 7 : Histoires de mes 16 ans

06/2022

Histoire de France

Emile Masqueray et la crise allemande de la pensée française dans l’Algérie coloniale. Suivi de Emile Masqueray - Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïas de l’Aurès, Beni Mezab)

07/2020

Revues de psychologie

Enfances & psy N° 96/2023 : Silences

06/2023

Décoration

Yves Saint Laurent

05/2018

Poésie

Le Printemps et le reste

06/2021

Energie

Les dix commandements de la transition énergétique

01/2023

Ecrits sur l'art

Feuillages. L'art et les puissances du végétal

10/2021

Religion

Miraculé de Dachau. Témoignage

09/1997