budget manifestations

Extraits

Pédagogie

Mon organiseur de prof des écoles élémentaire. Edition 2021-2022

06/2021

Essais - Témoignages

Guide de survie au restaurant. Choisir un (bon) restaurant, manger plus seinement, les plats à éviter...

05/2021

Education de l'enfant

Education positive : une question d'équilibre ? Démêler le vrai du faux de la parentalité bienveillante

10/2021

Poésie

Mara ou Tu peux en vouloir au soleil

06/2022

Beaux arts

Pop art in Belgium ! Un coup de foudre, Edition bilingue français-néerlandais

11/2015

Philosophie

Adolphe Appia, Oeuvres complètes. Tome 1, 1880-1894

10/1983

Littérature française

Vieilles oui, angéliques non!

05/2023

Droit

La médiation dans tous ses états. Actes du colloque international organisé à Tunis, les 9 et 10 mars 2017

06/2018

Correspondance

Au présent de tous les temps. Correspondances

05/2022

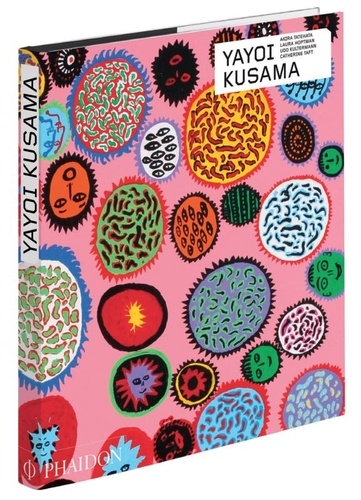

Beaux arts

Yayoi Kusama

10/2017

sociologie du genre

Féminisme

02/2024

Informatique

Outlook (versions 2019 et Office 365). Coffret en 2 volumes : Gérez efficacement vos mails

08/2019

Sports

Je ne suis pas un saint

03/2017

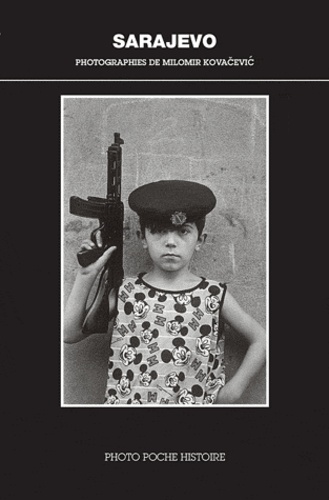

Photographie

Sarajevo. Ma ville, mon destin

11/2012

Sociologie

Oeuvres complètes. Tome 15, Le mythe vertuiste et littérature immorale

01/1971

Droit des personnes

Le consentement

12/2021

Autres

Philosophie N° 149, mars 2021 : Raymond Ruyer

03/2021

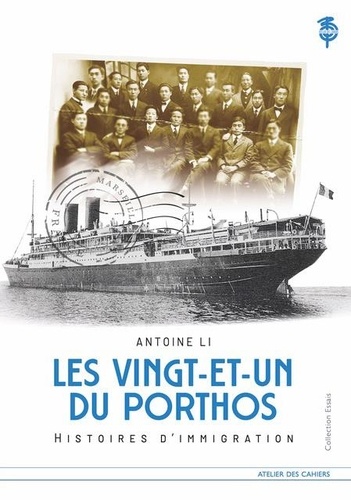

Immigration

Les 21 du Porthos

04/2023

Compositeurs

Luciano Berio. Coro

03/2023

Musique

Spectres n° 03. Fantômes dans la machines

10/2021

Sciences de la terre et de la

L'Alpe N° 84, printemps 2019 : Observatoires. Un oeil sur le cosmos

03/2019

Littérature française

L'état des sentiments à l'âge adulte

02/2012

Art contemporain

Art Cruel

04/2022

Fantastique

Psi

10/2023

Littérature française

Une autre clarté. Entretiens 1997-2022

03/2023

Connaissance de soi

Inventer des rituels contemporains. Pour vivre dans un monde incertain

05/2023

Développement personnel - Orie

Les métiers du tourisme

11/2015

Religion

Communio N° 179 : L'Europe unie et le christianisme

06/2005

Actualité politique internatio

Au coeur de la troisième guerre mondiale

02/2024

Histoire régionale

Angoulême BD. Une contre-histoire (1974-2024)

02/2024