sociologue

Extraits

Religion

Rennes

01/1979

Sociologie

Genres urbains. Autour d'Annie Fourcaut

06/2019

Religion

Dieu peut-il mourir en Afrique ? Essai sur l'indifférence religieuse et l'incroyance en Afrique noire

04/2013

Philosophie

De Marx et du marxisme

07/1997

Policiers

Le motel du voyeur

09/2016

Religion

La sexualité, une affaire d'Eglise ? De la contraception à l'homosexualité

04/2013

Religion

Rennes

01/1979

Droit

Histoire de vie, récit de vie. Une famille de robe nancéienne au XVIIIe siècle : les Marcol

12/2019

Philosophie

Ecrits politiques

11/1997

Sociologie

Se former aux métiers du travail social. Etudes de textes et concepts sociologiques - Questions liées aux situations de travail

02/2019

Communication - Médias

Gérer les crises avec les média sociaux ? Une approche pluridisciplinaire et professionnelle

11/2022

Autres troubles du comportemen

Le pervers narcissique. Un phénomène de société

01/2023

Sociologie

L'opinion et la foule

09/2021

Autres philosophes

Psychologie des esprits associés

03/2023

Ethnologie et anthropologie

Terrains et idéologies. Théorie et pratique

06/2021

Histoire de l'art

Création plastique d'Haiti. Art et culture visuelle en colonie et post colonie

05/2023

Management

L’autruche et le curieux. C.R.AF.T. : Vers une refécondation de la pensée managériale et des organisations

04/2023

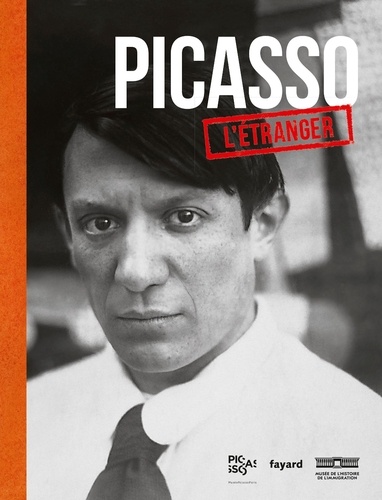

Monographies

Picasso, l'étranger

11/2021

Musicologie

La fonction de la couleur dans la musique. Timbre, musique et peinture, Wagner, Strauss et autres essais

10/2021

Ouvrages généraux

L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cinquante ans entre utopie et réalités (1971-2021)

01/2022

Religion

Le temps des congrès catholiques. Bibliographie raisonnée des actes de congrès tenus en France de 1870 à nos jours

01/2012

Ethnologie

Essais d'anthropologie philosophique

02/2010

Critique littéraire

Europe N° 1034-1035, juin-juillet 2015 : Pierre Klossowski

06/2015

Droit

Robes noires, années sombres. Avocats et magistrats en résistance pendant le Seconde Guerre mondiale

08/2005

Histoire internationale

L'économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle

09/2008

Philosophie

Les grandes questions existentielles (la vérité, Dieu, le sens de la vie). Pour une civilisation post-matérialiste

09/2019

Ethnologie

Je suis née sous une bonne étoile... Ma vie de femme tsigane en Slovaquie

05/2000

Economie

Evolution économique de Bouaké de 1858 à 1939

02/2016

Gestion de production

Anatomie des outils de gestion

03/2023

Sociologie

Pour l'intersectionnalité

05/2021