Suzanne Collins

Extraits

Littérature française (poches)

Mon voyage en Amérique. suivi de Le retour

02/2015

Musique, danse

Lester Young

08/2000

Beaux arts

L'Institut suisse de Rome. Entre culture, politique et diplomatie

10/2014

Tourisme étranger

Piste del Marocco volume 11. Il djebel sagho

08/2022

Littérature française

De personne je ne fus le contemporain

02/2022

Littérature française

Odelicat

02/2021

Poésie

Le bonjour de Christopher Graham

03/2023

Caraïbes, Antilles

Petit Futé Trinidad et Tobago. Edition 2023

09/2023

Romans policiers

Du noir au Pays basque

07/2023

Littérature française

Quart livre des reconnaissances

04/2021

Littérature étrangère

Le miroir de Lorrain

03/2014

Histoire de France

La percée du bocage (30 juillet - 16 août 1944). Volume 1, Villers-Bocage, Aunay-sur-Odon, Le Mont-Pinçon, Condé-sur-Noireau

10/2014

Histoire ancienne

Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Les édifices chrétiens et le groupe épiscopal

01/2012

Littérature étrangère

Un Anglais sous les tropiques

03/1995

Littérature française

Le chagrin d'aimer

02/2018

Critique littéraire

Lettres à la NRF 1928-1970

10/2015

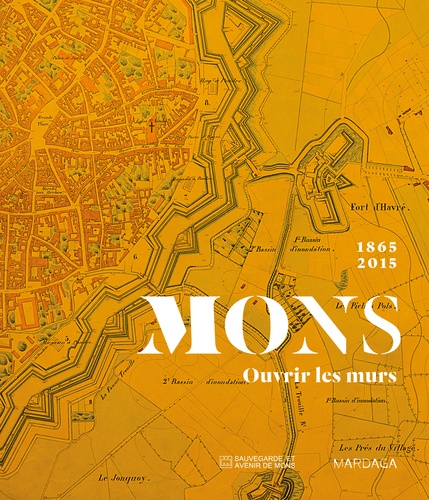

Beaux arts

Mons. Ouvrir les murs (1865-2015)

06/2015

Littérature française

Les paradis gagnés. roman

04/2022

Littérature étrangère

Oeuvres. Au-delà des illusions, Les Paradis aveugles, Roman sans titre, Terre des oublis

04/2008

Histoire de la géologie - Vulg

Le temps profond de la terre. Sur les traces du passé et du futur de notre planète

09/2022

Napoléon

Hiver 1812 - Retraite de Russie

10/2022

Egypte

Les dieux et déesses d'Egypte

05/2023

Littérature française

La paix avec les morts

Récits de voyage

Le piéton d'Italie

10/2023

Musique, danse

Eric Clapton. L'éternelle jeunesse d'un vieux bluesman

12/2018

Littérature française

Je descends la rue de Siam

11/2016

Sciences historiques

Sire, de grâce, une Particule Tome C

03/2002

Pléiades

Oeuvres

04/2017

Littérature étrangère

Et devant moi, le monde

01/2011

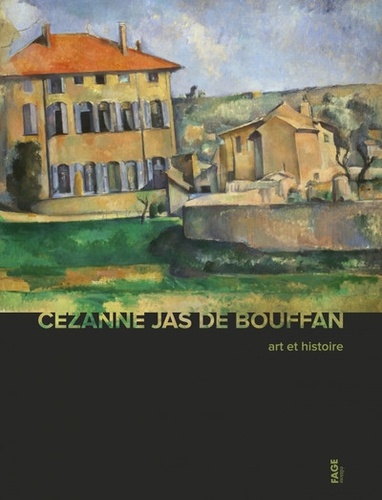

Beaux arts

Cezanne Jas de Bouffan. Art et histoire

09/2019