Seuls 25 % des réfugiés Rohingya peuvent lire et écrire, annonce BSF

L'organisation non gouvernementale Bibliothèques sans Frontières (BSF) s'est engagée dans plusieurs causes humanitaires à l'international. Parmi elles, l'accueil et la gestion des réfugiés Rohingya au Bangladesh, en exil de leur pays, la Birmanie, pour fuir la discrimination qui y vise les minorités musulmanes. Une crise migratoire, sanitaire, mais aussi pédagogique et culturelle, que BSF tente de limiter.

Le 19/07/2018 à 13:13 par Antoine Oury

0 Réactions | 0 Partages

Publié le :

19/07/2018 à 13:13

0

Commentaires

0

Partages

En mars 2018, le nombre de réfugiés Rohingya au Bangladesh était évalué à 880.000 personnes : autant dire que les infrastructures d'accueil locales, des camps de réfugiés aux écoles et centres communautaires, ont rapidement atteint le point de saturation. L'aide internationale a permis la mise en place de nouveaux centres d'accueil, avec l'intervention, notamment, de Bibliothèques Sans Frontières, du Danish Refugee Council (DRC) et de Première Urgence Internationale (PUI).

Si l'accès à l'information et à la culture est rapidement devenu un des objectifs principaux de cette aide, les trois organisations ont décidé de procéder à une étude auprès des populations réfugiées pour mieux cerner les besoins. Cette dernière s'appuie sur des résultats antérieurs, des entretiens ou encore des ateliers.

« [L]es réfugiés vivant dans la zone du Cox’s Bazar [ville du sud-est du Bangladesh] ont un accès très limité à l’information que ce soit à propos de ce qui se passe dans le camp, de la situation en Birmanie ou dans le monde », note Anna Soravito, auteure du rapport. En raison d'accès limités à internet, à la télévision et à la radio, mais aussi à l'impossibilité d'acheter une carte SIM locale, les populations sont coupées de l'information.

Ainsi, 77 % se déclarent inaptes à prendre les bonnes décisions, en l'absence d'éléments sur la situation géopolitique. Dans la plupart des cas, ce sont les chefs communautaires, les Mahjis, qui fournissent l'information.

Pire encore, 62 % expliquent tout simplement qu'elles ne peuvent pas communiquer avec les acteurs humanitaires présents sur place. Pour y remédier, BBC Media Action, Internews et Traducteurs Sans Frontières s'efforcent de rapprocher les différentes communautés de réfugiés, pour faciliter la transmission des informations.

Des inégalités très fortes perdurent aussi au sein des communautés, au désavantage des femmes et des jeunes femmes : « Par exemple, 42 % des réfugiés participants aux groupes de discussion ont déclaré avoir un téléphone, mais c'est le cas pour 74 % des hommes et seulement 20 % des femmes. »

« Cette différence est aussi très visible lorsque l’on demande aux gens s’ils savent lire et écrire. Parmi les réfugiés, 25 % des participants le déclarent, mais ce sont seulement 11 % des femmes et 9 % des adolescentes », note le rapport, qui recommande la mise en place de programmes spécifiques pour les femmes. À ce sujet, la prudence est de mise dans le choix des contenus éducatifs, puisque les femmes y ont un accès restreint en raison de croyances religieuses.

L'accès crucial à l'éducation

Dans leur pays, la Birmanie, comme au Bangladesh, les réfugiés rohingya n'ont pas accès à l'éducation : les deux gouvernements leur refusent. Quelques solutions, en anglais, en birman ou en langage rohingya oral, ont été mises en place, mais ce sont 625.000 enfants et jeunes de 3 à 24 ans qui n'ont pas accès à l'éducation. À partir d'un certain âge, ces derniers sont exposés aux trafics, à l’abus de drogues, au mariage précoce, ou encore au travail forcé. 20 % des populations réfugiées auraient entre 15 et 24 ans.

« Parmi les réfugiés analphabètes, la majorité a déclaré qu'elle aimerait apprendre à lire et écrire en birman, bangla ou anglais », indique le rapport : les réfugiés qui souhaitent retourner en Birmanie préféreraient apprendre en birman, et ceux qui souhaitent s'installer au Bangladesh en bangla, mais la majorité d'entre eux préfère l'anglais. Une partie des réfugiés écrit en rohingya, mais la majeure partie d'entre eux ignore jusqu'à l'existence de textes dans cette écriture, puisqu'ils sont interdits au sein du système éducatif birman.

Éducation et pédagogie pourraient renforcer la création d'espaces communautaires, note encore le rapport, qui manquent considérablement dans les camps, essentiellement pour des raisons d'espace. Pourtant, de nombreux réfugiés témoignent de leur ennui au quotidien, et de l'impossibilité de mener des activités collectives comme le jeu de société, le sport, la cuisine ou la musique. Un besoin crucial, d'autant plus que, rappelons-le, les temps de résidence dans les camps de réfugiés peuvent atteindre plusieurs années, voire dizaines d'années.

Pour répondre à ces différentes urgences, Bibliothèques sans Frontières annonce son intention de déployer des Ideas Box, ses médiathèques mobiles, dans les camps de réfugiés au cours du quatrième trimestre 2018.

Le rapport complet est disponible à cette adresse ou ci-dessous.

Plus d'articles sur le même thème

12 ans, 7 mois, 11 jours, avec Marie Denarnaud et Julie Gayet

Librement inspirée du roman éponyme de Lorris Murail publié aux éditions Pocket Jeunesse, 12 ans, 7 mois, 11 jours, l’adaptation sur France 2 est désormais annoncée. Ce téléfilm de 90 minutes sera diffusé le 15 mai, à 21h10 avec Marie Denarnaud et Julie Gayet dans les rôles principaux.

23/04/2024, 19:04

Adieu Aurore Dupin : la jeunesse de George Sand

France 2 débute le tournage d’une nouvelle série, en quatre épisodes de 52 minutes : La rebelle : Les aventures de la jeune George Sand. Depuis le 22 avril et jusqu’au 26 juin, il se déroulera dans le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France et en région parisienne.

23/04/2024, 10:47

Les figures du mal, “d’excellents sujets de roman”

Dans Au bonheur des livres, sur Public Sénat, Guillaume Durand recevra ce vendredi 19 avril plusieurs invités afin d'évoquer ces figures quasi maléfiques de l'histoire. Le maréchal Paulus ou Heinrich Himmler posent la question de l'origine comme de la banalité du mal, à travers le regard d'écrivains...

19/04/2024, 16:04

Arte diffuse un portrait de l’écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek

Lauréate du Prix Nobel de littérature en 2004, l'autrice autrichienne Elfriede Jelinek a récemment été ordonnée Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres. À cette occasion, Arte diffuse, le lundi 13 mai 2024 à 22h50, un portrait de la créatrice, plutôt réticente à se dévoiler dans les médias...

19/04/2024, 14:34

Consuelo et Antoine de Saint Exupéry, un couple de haut vol

Régulièrement séparé par les océans ou par les obligations aériennes de Saint-Exupéry, le couple n'en est pas moins resté amoureux et soudé pendant près de 15 ans, jusqu'à la mort de l'écrivain en 1944. Un documentaire inédit retraçant leur histoire sera diffusé le vendredi 10 mai à 23h10, sur France 5.

17/04/2024, 11:24

Les animaux de La Fontaine se prêtent aux Jeux

Le compte à rebours est lancé, à 100 jours du début des Jeux olympiques — et un peu plus avant les Jeux paralympiques. Pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, une série d'animation, Les jeux de La Fontaine, porte l'esprit olympique en l'appliquant aux personnages du célèbre fabuliste.

17/04/2024, 09:27

Si on lisait à voix haute : les 9 finalistes face à François Busnel

Ils étaient plus de 120 000, ils ne sont plus que neuf. Neuf finalistes âgés de 11 à 17 ans, qui se disputeront le titre de meilleure lectrice ou meilleur lecteur de France lors d'une grande soirée diffusée en première partie de soirée sur France 5 au printemps.

11/04/2024, 15:06

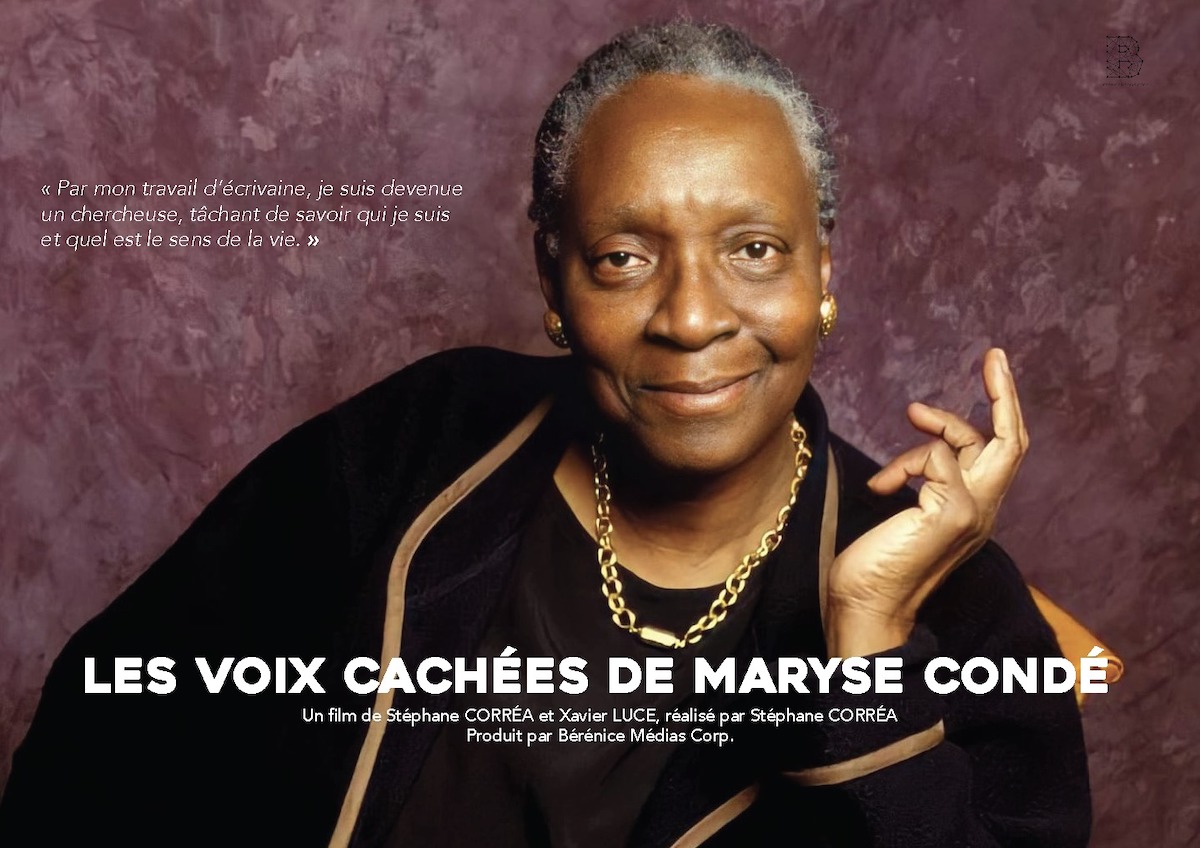

Une émission spéciale pour l'hommage national à Maryse Condé

Le pôle Outre-mer de France Télévisions annonce une programmation exceptionnelle à l'occasion de l'hommage national rendu à Maryse Condé, décédée le 2 avril 2024. La Bibliothèque nationale de France (BnF) accueillera cette cérémonie, en présence du président de la République Emmanuel Macron. Une retransmission est prévue, le lundi 15 avril en direct à partir de 15h45.

11/04/2024, 11:44

France TV diffuse du Shakespeare pour le printemps

À partir du dimanche 28 avril, Othello mis en scène par Jean-François Sivadier sera disponible sur france.tv et Culturebox. Vendredi 3 mais, à 21h05, c'est Roméo et Juliette, joué l'an dernier à l'Opéra de Paris Bastille, qui sera diffusé sur France 5.

10/04/2024, 13:08

La Grande Librairie : poésie et imaginaire pour guérir de vies imparfaites

Cette semaine, dans La Grande Librairie, on se souvient d’hier, on imagine demain et on réfléchit sur aujourd’hui ! Cinq écrivains dissertent sur nos vies imparfaites, leurs fractures et leurs fragilités, et font le pari, pour y répondre, de l’imaginaire et de la poésie. Rendez-vous avec Augustin Trapenard ce 10 avril, à 21 h, sur France 5.

07/04/2024, 10:48

Maryse Condé et le “douloureux apprentissage de la liberté”

En hommage à Maryse Condé, disparue le 2 avril 2024, France 5 diffuse ce dimanche 7 avril un documentaire inédit entièrement consacré à l'autrice. Les voix cachées de Maryse Condé, réalisé par Stéphane Correa, explorera l'œuvre, mais aussi la vie avant l'écriture de la Guadeloupéenne.

05/04/2024, 09:44

Le génocide des Tutsis, drame du Rwanda, dans La Grande Librairie

Cette semaine, une émission très spéciale, d'écrits et d'histoire : 30 ans plus tard, La Grande Librairie convoque la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Des écrivains, remarquables, qui sont des survivants et qui témoignent autant qu'ils réfléchissent sur ce qui s'est passé et sur la façon dont on peut le transmettre. À leurs côtés, journalistes, historiens, artistes et romanciers.

30/03/2024, 10:21

Les malvenus, une “guerre diabolique” orchestrée par Virginie Despentes

L'autrice Virginie Despentes a collaboré avec la réalisatrice Sandrine Veysset pour rédiger le scénario des Malvenus, un téléfilm autour d'une « guerre diabolique de voisinage ». Réunissant notamment Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï, le téléfilm sera diffusé le mercredi 17 avril à 21h10.

27/03/2024, 10:57

La Grande Librairie : ce que “partir” veut dire

Partir, à la fin de sa vie, à l’heure des débats sur la loi « grand âge » et sur le « bien vieillir ». Partir, c est aussi s’aventurer, s’en aller vers d’autres cultures, d’autres contrées. Partir, enfin, ce peut être tout simplement marcher, avancer, vivre sur ses deux pieds l’aventure de l’humanité !

24/03/2024, 10:05

La naissance de George Sand en mini-série, sur France TV

Avant d'être George Sand, elle fut Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil. Une mini-série en quatre épisodes reviendra sur les jeunes années de l'autrice d'Indiana et La Petite Fadette, pour France Télévisions. Avec, pour incarner Sand, Nine d’Urso en vedette.

21/03/2024, 12:45

La Grande Librairie, sage comme une image

Cette semaine, quelques leçons de sagesse dans La Grande Librairie ! Et si la littérature nous montrait des chemins ? Aujourd’hui, plus que jamais, n’en a-t-on pas besoin ? Et qui mieux que cinq écrivains - romanciers, poètes ou philosophes - pour nous guider dans les méandres de la pensée ?

18/03/2024, 11:51

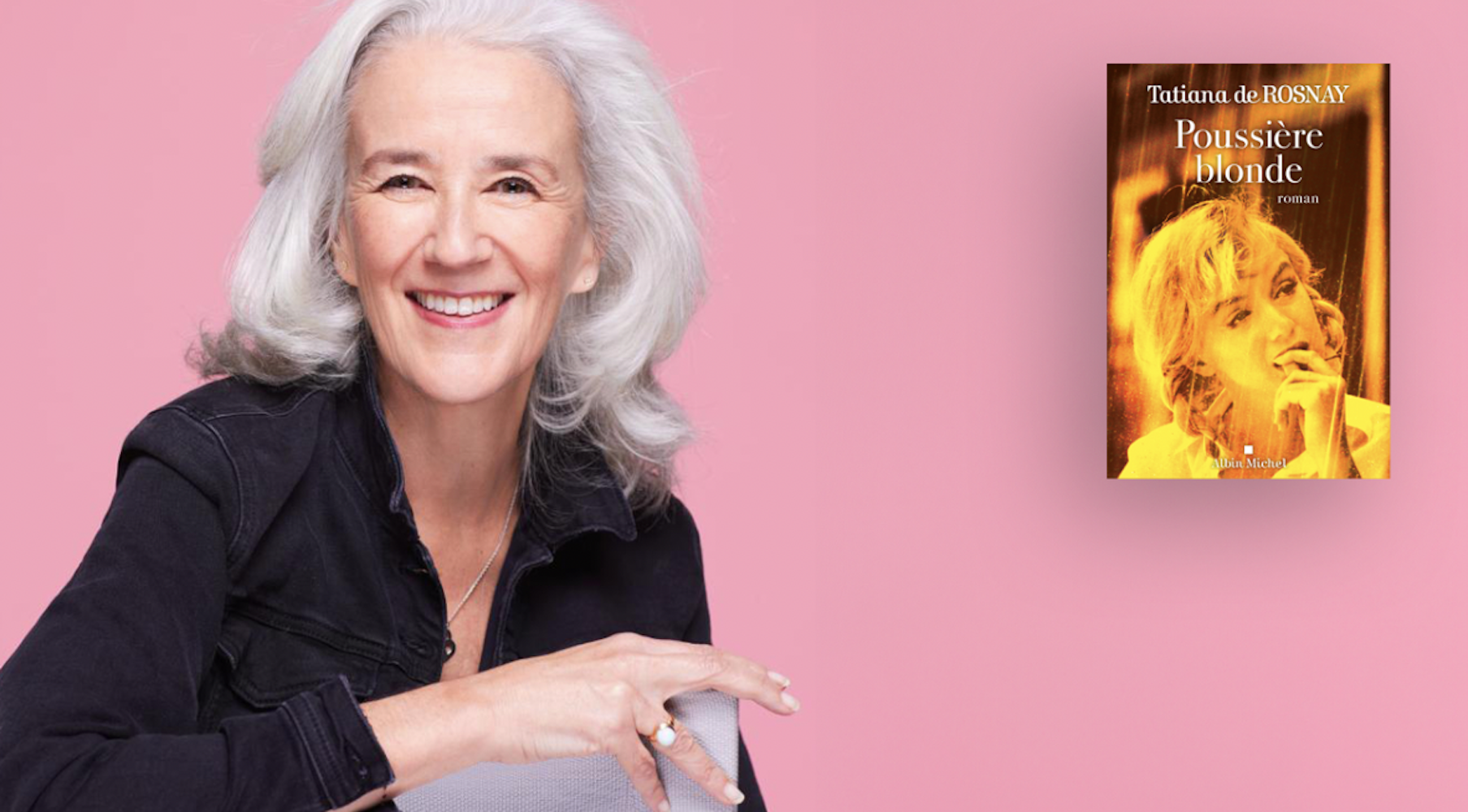

Deux romans d'apprentissage féminins dans Au bonheur des livres

Les invitées de Guillaume Durand cette semaine dans Au bonheur des livres ont des opinions divergentes sur l'utilisation du mot « écrivain » ou « écrivaine », mais elles écrivent toutes deux de puissants textes sur les femmes, leur condition et leur destin.

13/03/2024, 16:40

Le gangster devenu romancier : Loïc Lery, une rédemption

Loïc Léry, du flingue au stylo est un documentaire, où l'ancien criminel partage son histoire peu commune. Pour lui, la prison a été un lieu de rédemption et de réflexion, marquant ainsi sa transformation d'un gangster en écrivain. Découvrez le portrait sans filtre de l'auteur du polar Le Gang des Antillais.

13/03/2024, 10:26

Ombres et lumières dans La Grande Librairie : vivre ensemble ?

L'émission d'Augustin Trapenard fera le pari du dialogue entre deux écrivaines – alors que parler de notre monde, ensemble, apparaît plus complexe que jamais. On évoquera le souvenir de figures paternelles où se dessine, en pointillés, notre mémoire collective. Et surtout, les mots si forts et si fragiles d’une romancière qui depuis 35 ans tente de mettre des mots sur l’inceste.

09/03/2024, 10:02

Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Henri IV... Une série retrace l'histoire de France

Le mercredi 6 mars débutait le tournage de la série documentaire-fiction Notre Histoire de France, avec Tomer Sisley. Cette série traversera plus de seize siècles d'histoire française, de la Gaule antique à la Renaissance, en 6 épisodes de 52 minutes répartis sur trois soirées de France 2.

07/03/2024, 12:12

Des histoires du cinéma cette semaine Au bonheur des livres

Au bonheur des livres met en lumière le cinéma ce 8 mars, à 23h, avec Guillaume Durand comme hôte, qui invite deux éminents auteurs célébrant le cinéma chacun à sa manière : Nicolas Seydoux avec Le cinéma, 50 ans de passion, publié par Gallimard, et Karol Beffa pour Bernard Herrmann, paru chez Actes Sud.

06/03/2024, 16:36

Un roman de Patricia MacDonald adapté sur France 2

France 2 diffusera le 27 mars prochain La fille de l'assassin, un téléfilm adapté d'un roman de Patricia MacDonald, La fille sans visage (Albin Michel). Carole Kornmann réalise ce film de 90 minutes, dont le scénario est cosigné par Natalie Carter et Eve de Castro.

06/03/2024, 10:48

Vivre d'amour et de liberté, dans La Grande Librairie

Cette semaine, La Grande Librairie explore les thèmes de l'amour et de la liberté à travers les yeux de romanciers, penseurs et artistes. Ils nous guident dans la quête universelle de comprendre comment aimer de manière plus épanouie.

04/03/2024, 13:17

Netflix : le manga culte Parasite adapté en récit original

Parasyte : The Grey, future adaptation en prise de vue réelle de Netflix, s'inspire du manga culte, Parasite, de Hitoshi Iwaaki, qui s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans plus de 30 régions et pays. Située dans un nouveau lieu avec de nouveaux personnages, la série, disponible sur la plateforme américaine à partir du 5 avril prochain, s'inscrira dans l'univers de sa source, mais proposera un récit inédit.

29/02/2024, 16:50

La torture blanche, de Narges Mohammadi, sur France TV

Journaliste et autrice iranienne, Narges Mohammadi est enfermée depuis plusieurs années pour ses prises de position en faveur des droits des femmes et, plus généralement, de la démocratie. En 2022, elle publie White Torture, qui réunit plusieurs de ses entretiens avec des détenues, afin de dénoncer les conditions dans les prisons iraniennes. Une version audiovisuelle de cette enquête sera diffusée par France TV.

28/02/2024, 12:37

Un tableau peu connu du monde littéraire sous l’Occupation

Le Silence de la mer, une édition dans la Résistance est un documentaire de 52 minutes à voir le vendredi 22 mars à 23h10 sur France 5. Elle promet de transporter le téléspectateur dans le Paris de l'Occupation, afin d'explorer une facette méconnue du milieu littéraire de cette époque troublée.

27/02/2024, 18:02

En immersion chez les prostituées, avec Maryse Choisy

Maryse Choisy est une journaliste et écrivaine française du siècle dernier. Elle se fit notamment connaître avec ses enquêtes immersives intitulées Un mois chez... Dans Un mois chez les filles, elle retranscrit son infiltration dans le monde de la prostitution parisienne. L'ouvrage est au coeur d'un reportage de France Télévisions.

26/02/2024, 17:28

Héritage, racines et identité dans La Grande Librairie

Comment compose-t-on avec ses origine, son histoire, ses bagages ? Comment se construire avec (ou contre) ce qui nous est donné ? À l’heure des injonctions à vivre et penser selon une certaine idée de l’appartenance ou de l’identité, cinq écrivains, dramaturges ou romanciers, se penchent sur ce sujet, ô combien d’actualité, avec Augustin Trapenard.

25/02/2024, 09:08

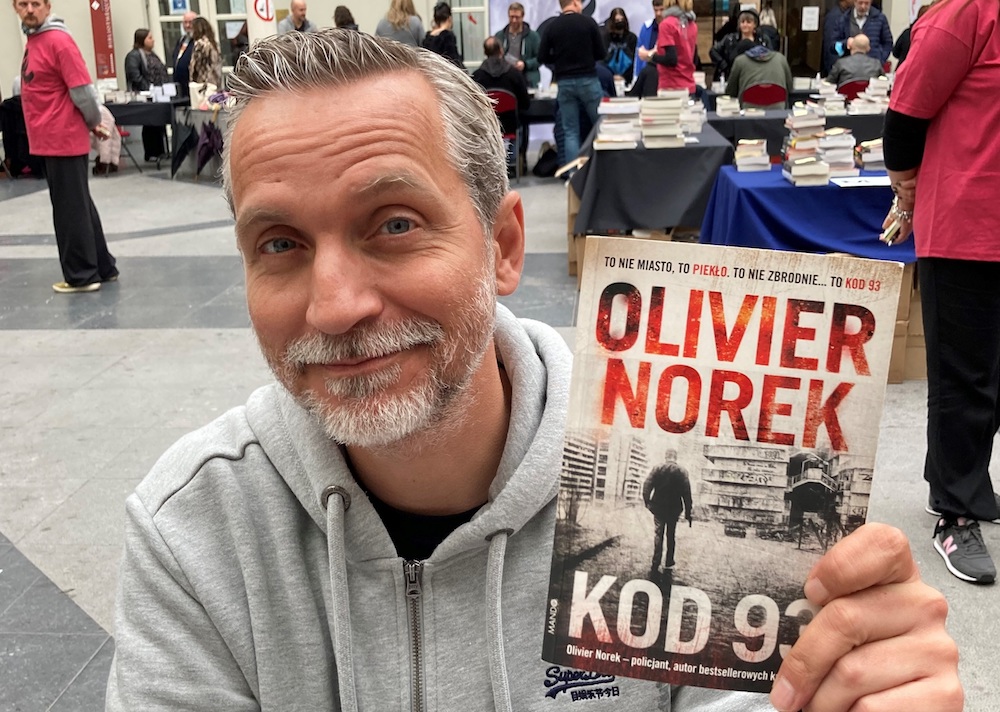

Le 13 mars, Olivier Norek et Nicolas Lebel font mentir tout le monde

Après le succès de Tout le monde ment, diffusé en France en août 2022 sur France 2, Olivier Norek récidive avec une deuxième partie, cette fois accompagné par Nicolas Lebel au scénario. Le téléfilm est programmé pour le mercredi 13 mars prochain à 21h10, sur France 2.

22/02/2024, 10:42

Après le livre, Emmanuelle Cosso raconte Florent Pagny à la télé

Avec Pagny par Florent, les éditions Fayard ont réalisé un des succès de l'année 2023. Paru en avril, l'ouvrage s'est écoulé à plus de 180.000 exemplaires — voire 200.000 si l'on compte la version « collector » (chiffres Edistat). La romancière Emmanuelle Cosso, pour ce livre, a accumulé une centaine d'heures d'entretiens, bientôt au cœur d'un documentaire.

21/02/2024, 12:41

La Grande Librairie : quand les écrivains (s')inventent des vies

Cette semaine, La Grande Librairie explore les secrets quant à la création des personnages. Créés de toutes pièces, inspirés d'histoires antérieures, réelles ou non, les manières de concevoir et mettre en récit une vie autre que la sienne... Au long de l'émission, ces thèmes seront abordés auprès de cinq auteurs et autrices, ce mercredi.

19/02/2024, 14:31

Truman Capote contre les femmes de la haute société, par Gus Van Sant

En 1975, Truman Capote publie La Côte Basque 1965 dans le magazine Esquire. Il livre dans ce brûlot les ragots de la haute société new-yorkaise, ce qui mènera au suicide d'une des femmes visées par ces révélations. Cet épisode, qui marquera la mort sociale de l'écrivain, fait l'objet d'une série avec Gus Van Sant derrière la caméra, et, de l'autre côté, un impressionnant casting d'actrices. Actuellement sur MyCanal.

15/02/2024, 12:53

La Grande librairie : De la mémoire à l'Histoire, se souvenir

Cette semaine, à quelques jours de la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian, La Grande Librairie propose une réflexion sur la mémoire. Pourquoi et comment se souvenir ? Autour d'Augustin Trapenard, deux historiennes, deux témoins et une romancière : autant de récits sensibles et nécessaires.

11/02/2024, 20:55

Un programme qui s'adresse aux enfants victimes de violence

En France, tous les cinq jours, un enfant perd la vie sous les coups, une agression sexuelle est infligée à un enfant toutes les trois minutes, et chaque année, 700 000 jeunes sont confrontés au harcèlement. BayaM, l'application de Bayard Jeunesse, s'est associée à Canal +, Disney France, France Télévisions, M6, Gulli et TF1 pour diffuser une série animée de treize épisodes de deux minutes chacun, visant à sensibiliser les enfants aux différentes formes de violences dont ils peuvent être victimes.

08/02/2024, 17:44

Autres articles de la rubrique Médias

Julia Kristeva à l'honneur sur France Culture

Chaque semaine, France Culture réserve une place de choix à la littérature et à la pensée des auteurs du monde entier, à travers des débats, des portraits ou des fictions. Du 29 avril au 5 mai, la station de radio publique consacre notamment une semaine à la philologue et psychanalyste Julia Kristeva.

26/04/2024, 10:01

Quand Vercors rencontre le génocide rwandais

Basé sur le texte Zoo ou l'Assassin philanthrope de Vercors, la pièce de théâtre se présente comme un devoir « d'alerte » alors que nous commémorons les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Dorcy Rugamba et la troupe du Théâtre de la Ville présenteront cette pièce à Paris jusqu'au mardi 7 mai 2024.

25/04/2024, 16:12

Denis Olivennes confirme la volonté de vendre Marianne

Dans un communiqué de ce 22 avril, la rédaction de Marianne révèle que Denis Olivennes, président du conseil de surveillance du groupe CMI, a confirmé la volonté de l'actionnaire, Daniel Kretinsky, de mettre en vente le journal. La Lettre révêlait il y a peu que la position « souverainiste radicale » défendue par Natacha Polony était devenue trop gênante pour le milliardaire tchèque, europhile et libéral.

22/04/2024, 18:11

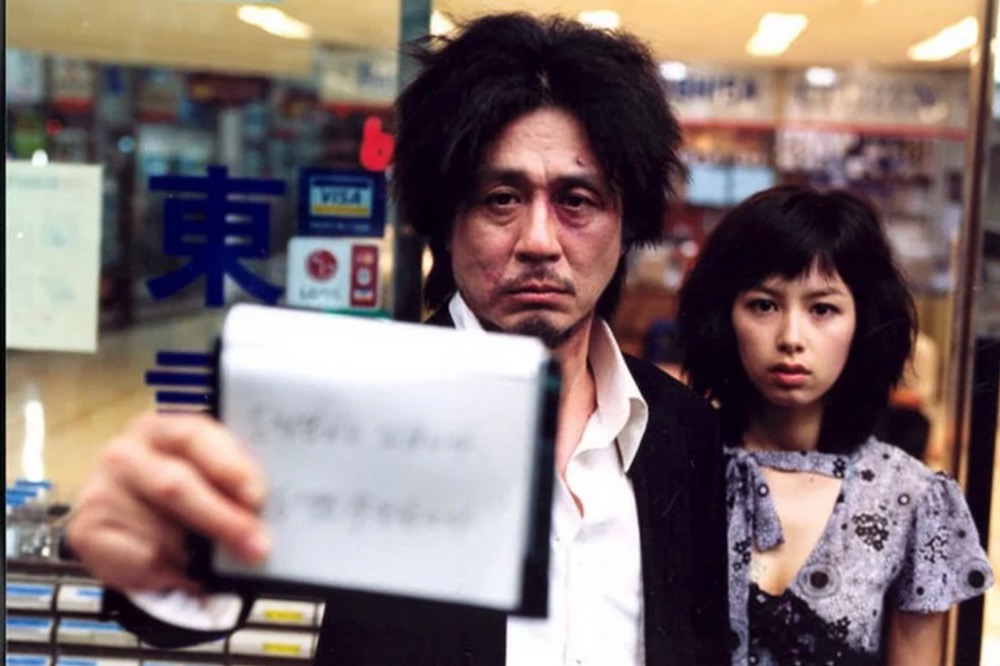

Park Chan-wook prépare l'adaptation en série de Old Boy

Grand prix du festival de Cannes en 2004, le film culte du réalisateur sud-coréen sera adapté en série. Produit par Lionsgate Television, ce remake sera tourné en anglais, et Park Chan-wook lui-même en assurera la réalisation.

22/04/2024, 12:40

Le Cochon de Noël de J.K. Rowling bientôt au cinéma

Publié en octobre 2021, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, Jack et la grande aventure du Cochon de Noël marquait le retour de J.K. Rowling, sans pseudonyme, mais avec de la magie. La magie de Noël, s'entend. Ce récit serait entré en première phase de production, en vue d'une adaptation cinématographique.

18/04/2024, 09:55

Netflix adapte le chef d'oeuvre de Gabriel García Marquez, Cent Ans de Solitude

Netflix a récemment dévoilé un teaser pour son adaptation en série du plus célèbre des romans de Gabriel García Marquez, et peut-être de la littérature sud-américaine, Cent Ans de Solitude. Prévue pour une sortie plus tard cette année, cette adaptation marque la première transposition du classique de la littérature à l'écran.

17/04/2024, 18:29

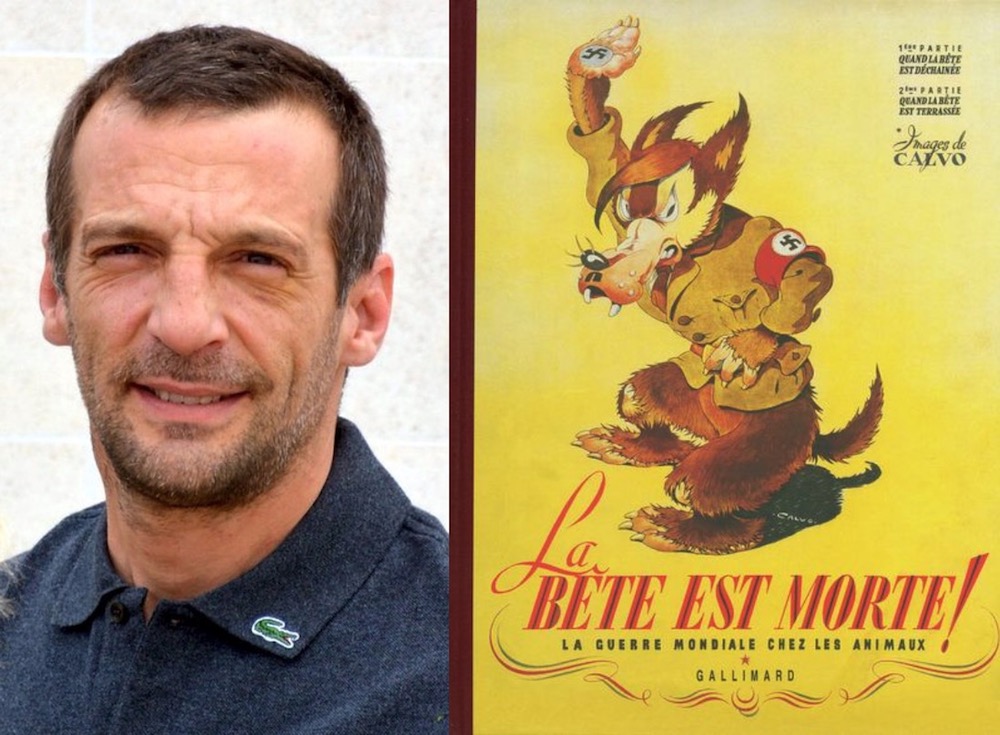

Mathieu Kassovitz et des lapins français contre les loups nazis

Le réalisateur de La Haine ou des Rivières Pourpres fait son retour derrière la caméra, près de 13 ans après son dernier film. Il adaptera La Bête est morte !, bande dessinée écrite sous l'Occupation et publiée à la Libération.

16/04/2024, 10:49

Shoot the book ! : 18 livres présentés au Festival de Cannes 2024

Depuis 11 ans, Shoot the book ! permet la rencontre d'éditeurs et de producteurs de films, en vue de l'adaptation de livres en films. Cette année, ce sont en tout 18 ouvrages qui seront pitchés lors du Festival de Cannes, les 16 et 17 mai 2024.

15/04/2024, 10:49

France Télévisions tourne l'adaptation de Surface d'Olivier Norek

France 2 a lancé la production d'une mini-série adaptée du roman Surface d'Olivier Norek. Menée par les acteurs Laura Smet et Tomer Sisley, et réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun, la série sera tournée en Belgique et en France, et plus précisément en Occitanie, lieu de l'intrigue du polar publié en 2019.

09/04/2024, 12:08

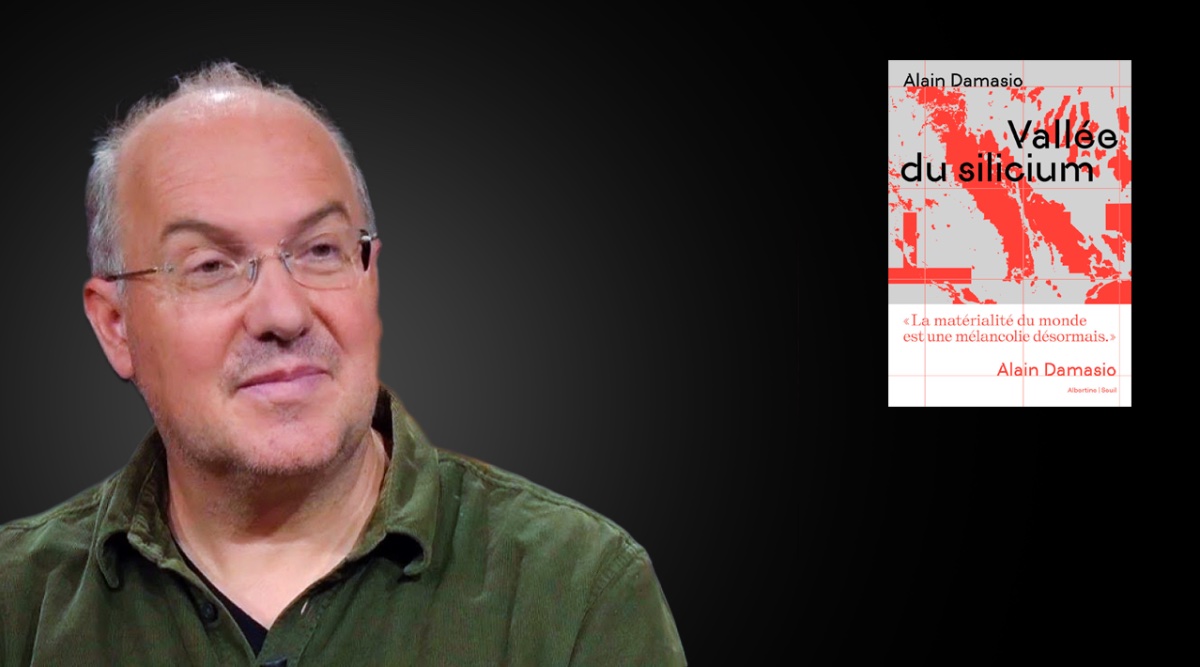

Alain Damasio, Muriel Morelli et Brecht Evens sur France Culture

Pour cette nouvelle semaine, du lundi 8 au dimanche 14 avril, la station de radio publique France Culture prévoit une grille de programmes riche et diversifiée, qui ne manque pas de réserver une place à la littérature. Avec, comme invités, Alain Damasio, Muriel Morelli ou encore Brecht Evens, parmi d'autres...

05/04/2024, 16:06

Une nouvelle adaptation de Monsieur Ripley, sur Netflix

Ce jeudi sort sur Netflix une mini-série, Ripley, adaptée du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith (trad. Jean Rosenthal). Après Plein Soleil en 1960 et Le Talentueux Mr Ripley en 1999, c'est la troisième fois que ce mystérieux personnage est porté à l'écran.

04/04/2024, 15:37

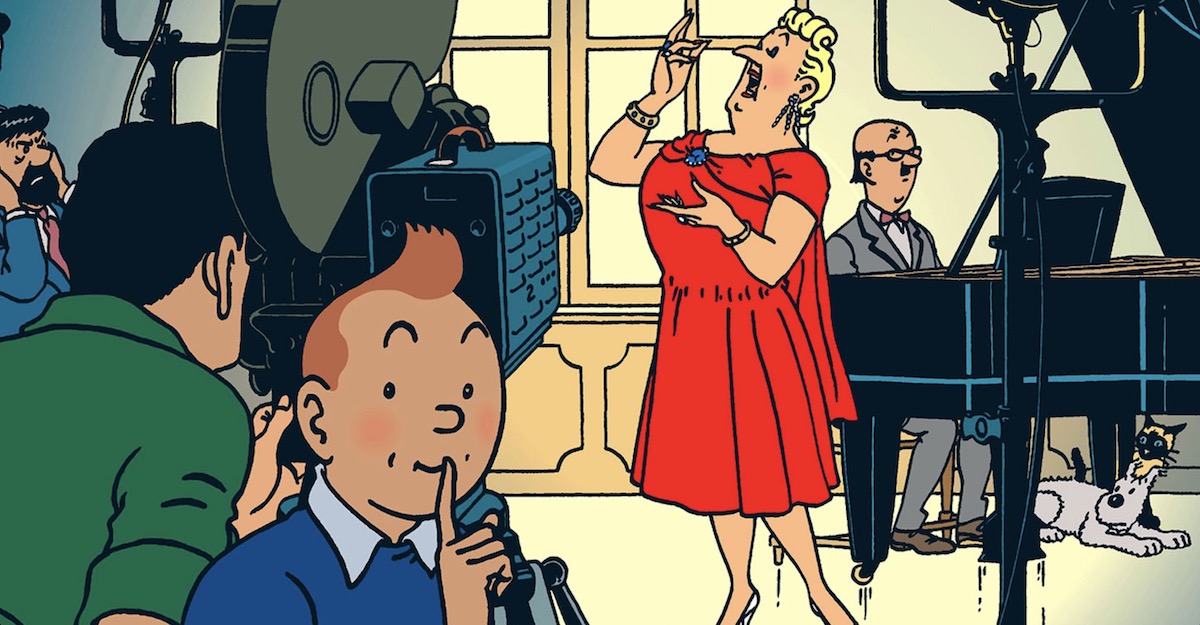

Les Bijoux de la Castafiore, film de Patrice Leconte, “tombé à l'eau”

Adapter l’aventure des bijoux volés au rossignol milanais, tout le monde en rêvait : le réalisateur Patrice Leconte avait même publié un dictionnaire, Tintin de A à Z chez Casterman. Un abécédaire exprimant toute l’affection d’un amoureux passionné par les histoires de Hergé. Sauf que non, définitivement, non : « Le projet est tombé à l’eau. »

30/03/2024, 14:20

Liu Cixin : après Netflix, Le Problème à trois corps adapté en romans graphiques

En parralèle de l'adaptation Netflix sortie le 20 mars dernier, et après la parution d'une édition collector chez Actes Sud, Le Problème à trois corps de Liu Cixin a été adapté en webtoon par un studio d’illustrateurs chinois, sous la supervision étroite de l'auteur de SF chinois. Le Rayon imaginaire adapte l'œuvre en 5 tomes, qui paraissent entre ce 20 mars et février 2025.

29/03/2024, 17:44

Bertrand Mandico, Emily Bronté et Blaise Cendrars sur France Culture

La semaine prochaine, France Culture continue de tisser son riche panorama littéraire, promettant une exploration qui embrasse autant les nouveautés que les classiques, les romans que les essais, les débats que les entretiens.

29/03/2024, 12:11

Le Journal des enfants dit “Au revoir” à ses lecteurs

Fondé en 1984 par Béatrice d'Irube, dans le giron du quotidien régional L'Alsace, le Journal des enfants a pendant 40 ans éclairé l'actualité pour les jeunes de 8 à 14 ans. Faute d'abonnés, l'hebdomadaire se voit contraint d'abandonner les milliers de jeunes qui apprenaient à connaitre le monde avec lui.

28/03/2024, 11:54

Marvel Rivals, ou les super-héros dans l'arène des jeux de tir

Des combats en arène d'équipes de 6 joueurs, avec des environnements destructibles et une large sélection de héros et vilains à incarner, telle est la promesse de Marvel Rivals. Marvel Games a travaillé avec le développeur chinois NetEase pour venir concurrencer d'autres titres, notamment Overwatch, sur ce terrain très lucratif.

28/03/2024, 09:20

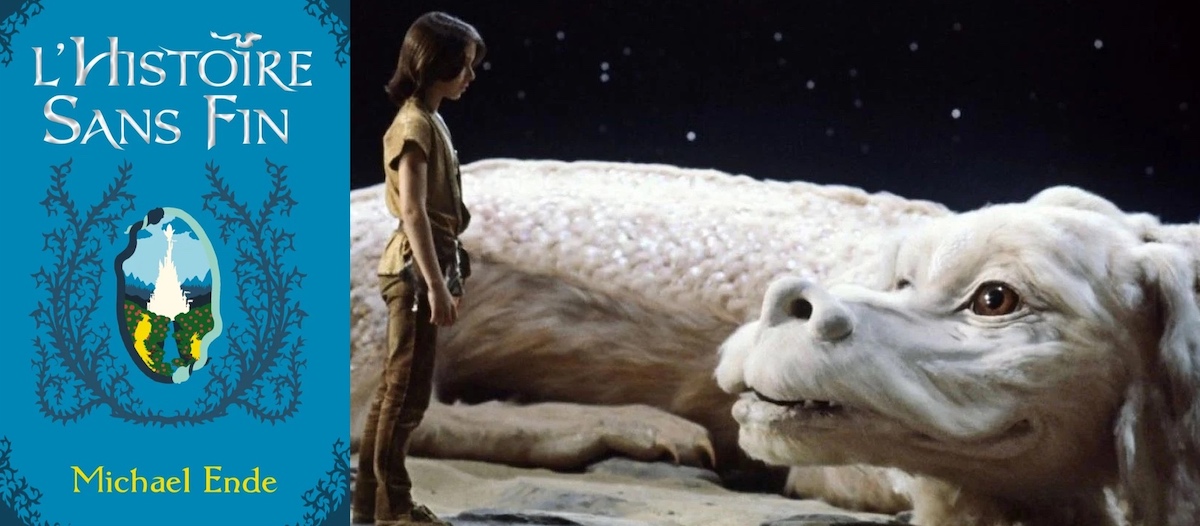

L'histoire sans fin, film et roman cultes, à nouveau adapté au cinéma

Quarante ans après la sortie du film L'histoire sans fin (1984), adaptation culte du livre éponyme de Michael Ende (trad. Dominique Autrand), la société de production See-Saw Films a annoncé avoir racheté les droits du roman en vue d'une nouvelle transposition sur grand écran de ce récit jeunesse fantastique.

26/03/2024, 16:15

Pour les (presque) 50 ans de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet et les chats

En 2021 revenait le magazine culte de la SF, Métal Hurlant, après un premier essai infructueux au début des années 2000. Un projet aujourd'hui porté par le patron des éditions Humanoïdes Associés, Fabrice Giger, et le directeur de la rédaction Jerry Frissen. Ces derniers ont convaincu le rédacteur en chef historique, Jean-Pierre Dionnet, de reprendre les rênes, à l'occasion des (presque) 50 ans de l'illustré, pour un numéro hors série spécial, consacré à l'animal totem de l'époque, le Chat. En librairie le 25 avril de l'an « 2924 ».

26/03/2024, 16:09

Séries : Lucky Luke, Édouard Philippe ou Olivier Norek sur France Télé

Du 15 au 22 mars dernier, s'est tenue à Lille l'édition 2024 de SériesMania, qui a révélé ses lauréats 2024. Aucune des créations France Télévisions présentées à l'occasion du festival ne figure parmi les récompensés. Plusieurs projets seront néanmoins prochainement diffusés, dont une large part d'adaptations de livres, du thriller d'un ancien Premier ministre au retour du Lonesome Cowboy...

25/03/2024, 13:05

Ils se revendiquent d'Apostrophes ou Radioscopie : Les Inactuels

Collectif de journalistes culturels, Les Inactuels revendiquent exigence et liberté de ton — une indépendance éditoriale, pour des émissions ancrées dans une histoire. Parce que celles qui les ont marquées ont disparu, voilà une trentaine d’années, ils reprennent le flambeau, à leur manière. Et sollicitent l'aide des internautes pour ce faire.

24/03/2024, 17:39

Hannelore Cayre, Chloé Delchini et Emily Brontë sur France Culture

Dans ses grilles de programme, France Culture s'assure de réserver une place de choix à la littérature et aux écrits en général. Fiction, essai, bande dessinée et illustration sont représentés. Au cours de la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mars, les invités seront nombreux...

22/03/2024, 15:56

Le Puy-de-Dôme, décor d'une nouvelle adaptation de Michel Bussi

Rien ne t'efface, polar signé Michel Bussi, sera prochainement adapté en série télévisée. L'auteur, qui fait partie des meilleurs vendeurs de livres en France, verra pour la cinquième fois une de ses histoires policières sur le petit écran.

21/03/2024, 12:52

Captain America et Black Panther dans un Paris occupé

Les studios Marvel réduisent la voilure au cinéma, mais les autres médias restent d'actualité : à l'occasion de l'événement State of Unreal, Skydance New Media et Marvel ont diffusé de nouvelles images du jeu Marvel 1943 : Rise of Hydra...

21/03/2024, 10:49

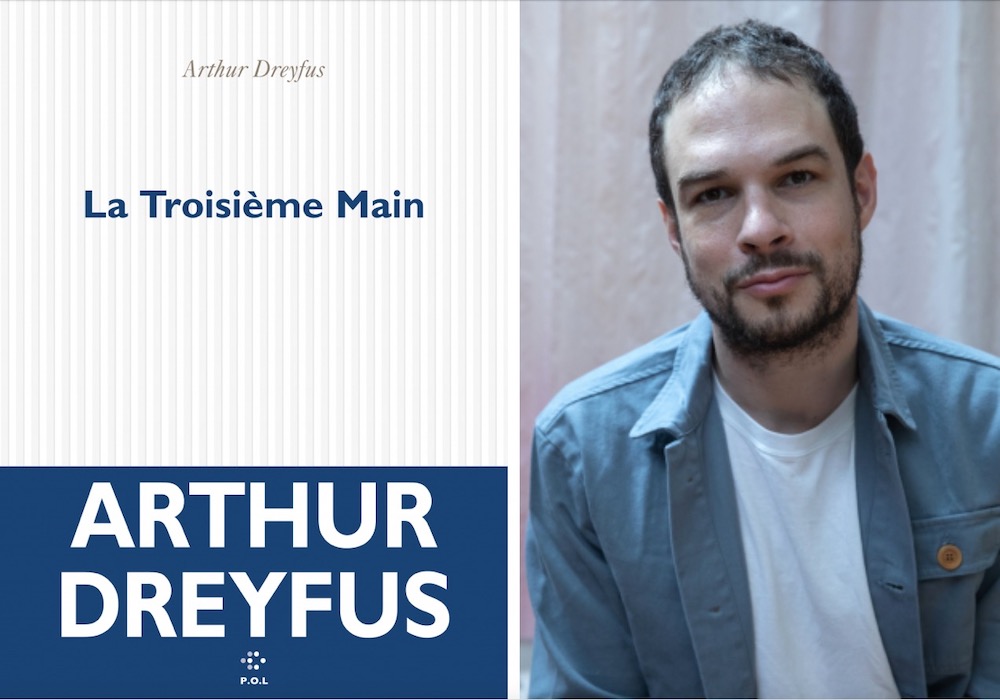

La Troisième Main d’Arthur Dreyfus adapté au cinéma par Hazanavicius

« Michel Hazanavicius a acheté les droits du livre d’Arthur Dreyfus La Troisième Main, publié en septembre 2023 aux éditions P.O.L », révèle la maison d'édition sur sa page X. Le réalisateur adapte de nouveau un roman, après la série d'espionnage née à la fin des années 40 OSS 117, l'adaptation du récit Un an après d'Anne Wiazemsky, Le Redoutable, et, pour fin 2024 normalement, La Plus Précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg. Sauf s'il décide de porter la seule casquette de producteur pour cette fois.

20/03/2024, 11:51

Une fête schtroumpftastique : un party game tiré de l'oeuvre de Peyo

L'éditeur Microids, familier des adaptations vidéoludiques d'œuvres du 9e art (Asterix & Obélix, Tintin...) a annoncé la sortie de Les Schtroumpfs — Village Party pour le 6 juin prochain. Ce party game — composé de mini-jeux à plusieurs — sera disponible sur plusieurs plateformes, de la Switch au PC, en passant par la PS4, la PS5, la Xbox One et les Xbox Series X|S.

19/03/2024, 09:02

Sur France Culture, Christine Angot et Gabriel García Márquez

La programmation littéraire de la semaine prochaine sur France Culture conserve sa diversité habituelle, mélangeant nouveautés, œuvres classiques, romans, essais, débats et interviews. Voici les prochaines émissions de la station de radio publique.

18/03/2024, 11:25

Livres et cinéma : la France se tourne vers Taïwan

La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) et la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ont annoncé une collaboration pour renforcer les liens entre la France et Taïwan dans le domaine de l'adaptation de livres au cinéma et à la télévision.

13/03/2024, 10:45

Le best-seller d'Agnès Martin-Lugand, L’Homme des Mille Détours, adapté en série

La société de production Elephant a acquis les droits pour adapter en audiovisuel le dernier roman d'Agnès Martin-Lugand, L’Homme des Mille Détours, publié en septembre 2023 chez Michel Lafon. Pour ce projet, l'écrivaine sera impliquée à divers niveaux du processus d'adaptation.

11/03/2024, 16:04

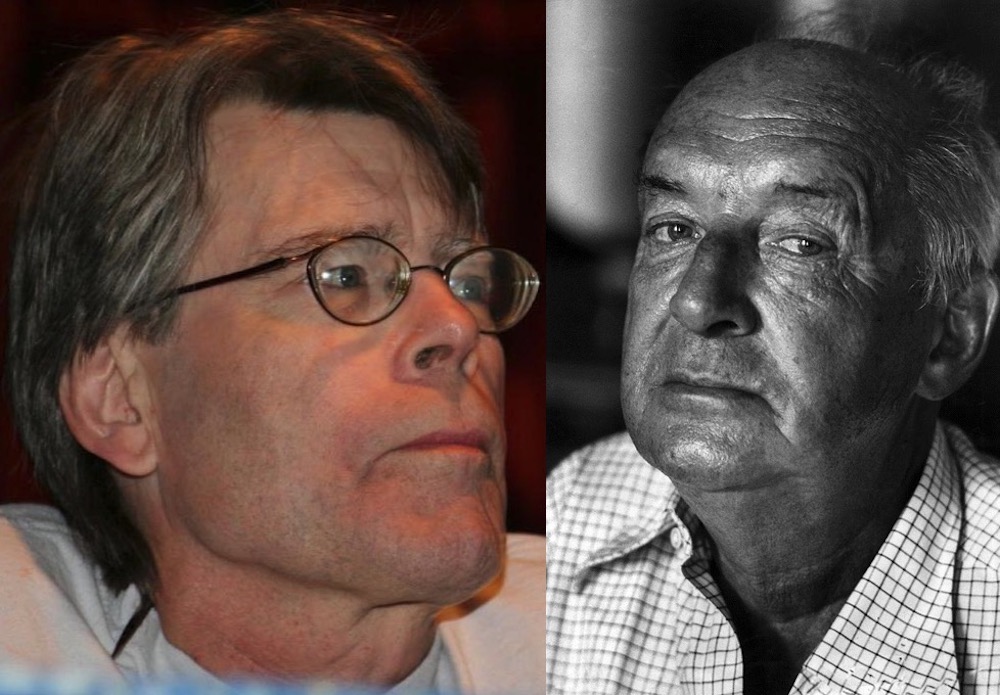

Stephen King et Nabokov sur France Culture

La programmation littéraire de France Culture pour la semaine prochaine reste fidèle à elle même, toute en variété : des sorties récentes, des classiques, des romans, de la poésie, des débats, des entretiens. Voici les émissions à venir sur la radio du service public.

08/03/2024, 12:51

Bienvenue en Amerzone : l'héritage de Benoît Sokal

Microids et Microids Studio Paris annoncent L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur et en présentent les premières images à travers une bande-annonce. Ce remake du jeu d'aventure culte, conçu par Benoît Sokal, le créateur de la célèbre saga Syberia, sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC en 2024.

08/03/2024, 09:00

Les Guetteurs : Ishana Shyamalan adapte le livre d'A.M. Shine

Paru en 2021 aux éditions Head of Zeus (Bloomsbury), mais toujours inédit en français, The Watchers, d'A.M. Shine, a inspiré le scénario du premier film d'Ishana Shyamalan, la fille du célèbre réalisateur M. Night Shyamalan. Le long-métrage sera en salles le 5 juin 2024.

07/03/2024, 12:46

Livres et lectures prennent vie à la radio, avec France Culture

Les programmes littéraires de France culture pour la semaine du 4 au 10 mars proposeront comme toujours discussions, rencontres et interviews. Poésie, fiction, politique, société, histoire et culture seront au rendez-vous.

03/03/2024, 09:33

Al Pacino jouera le Roi Lear de William Shakespeare

À 83 ans, l'acteur américain sera à l'affiche d'une nouvelle adaptation du Roi Lear de William Shakespeare. Pour l'accompagner, Jessica Chastain jouera la fille ainée, Goneril. Le film est réalisé par Bernard Rose (Frankenstein, 2015).

01/03/2024, 12:57

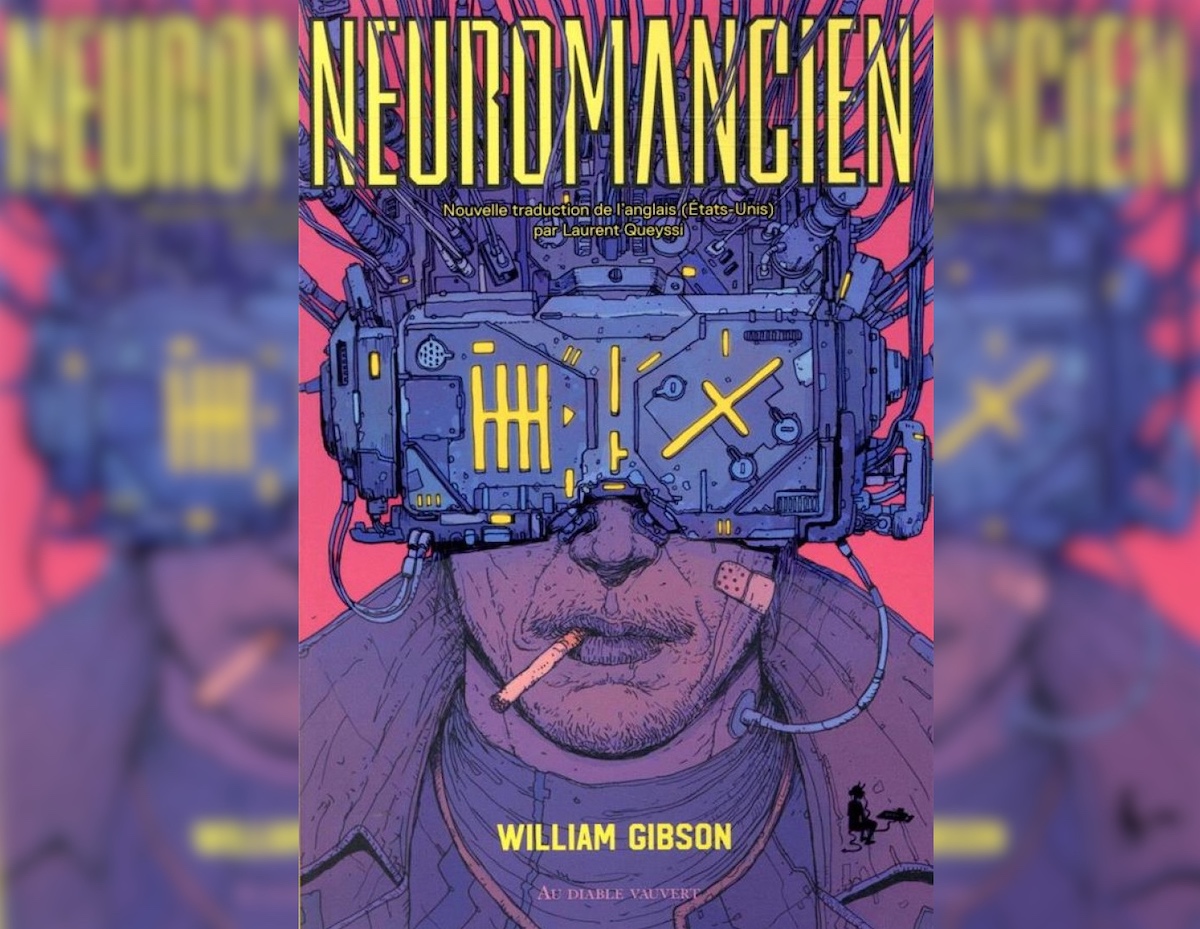

Apple amorce une adaptation du Neuromancien, de William Gibson

Réputé inadaptable, maintes fois annoncé, et annulé dans la foulée, Le Neuromancien, premier roman culte de l'auteur américain William Gibson, doit désormais devenir une série Apple TV+ en 10 épisodes. Un duo de créateurs sera chargé d'adapter ce récit fondateur du cyberpunk à l'écran.

29/02/2024, 15:51

Commenter cet article